スマートエネルギーマネジメントシステムの構築がカーボンニュートラル社会の実現を引き寄せる

カーボンニュートラル実現のために解決すべき課題は山積しています。なかでも、限られた資源を有効に使ってエネルギーを生成し、運び、貯め、そして無駄なく使うためのエネルギーマネジメントの技術開発は、カーボンニュートラル社会におけるエネルギーインフラ構築のために欠かせないものです。本学には、多様な視点でエネルギーマネジメント研究を推進している研究者がおり、この度、研究開発責任者として採択された内閣府SIP事業(第3期)研究開発テーマの遂行を通じても、当該研究をよりいっそう加速し、未来のエネルギーインフラ構築に貢献します。研究開発責任者を務めるテーマ3件について、概要と目指すところをご紹介します。

カーボンニュートラル実現のために解決すべき課題は山積しています。なかでも、限られた資源を有効に使ってエネルギーを生成し、運び、貯め、そして無駄なく使うためのエネルギーマネジメントの技術開発は、カーボンニュートラル社会におけるエネルギーインフラ構築のために欠かせないものです。本学には、多様な視点でエネルギーマネジメント研究を推進している研究者がおり、この度、研究開発責任者として採択された内閣府SIP事業(第3期)研究開発テーマの遂行を通じても、当該研究をよりいっそう加速し、未来のエネルギーインフラ構築に貢献します。研究開発責任者を務めるテーマ3件について、概要と目指すところをご紹介します。

[1]電力・交通データ連携型スマートEMSの社会実証と事業性検証

研究開発代表者

林泰弘(理工学術院 教授)

石油など地球資源保護の観点と、CO2排出量削減のため、世界中でガソリン車などの内燃機関自動車から電気自動車(EV)への転換が始まっています。EVは電気を貯める蓄電池を積んでおり、「移動する蓄電池」といえます。他方、電力ネットワークにおいて、蓄電池の存在は電力の需給量調整に必要不可欠であり、様々な性能を持った蓄電池の開発が進んでいます。

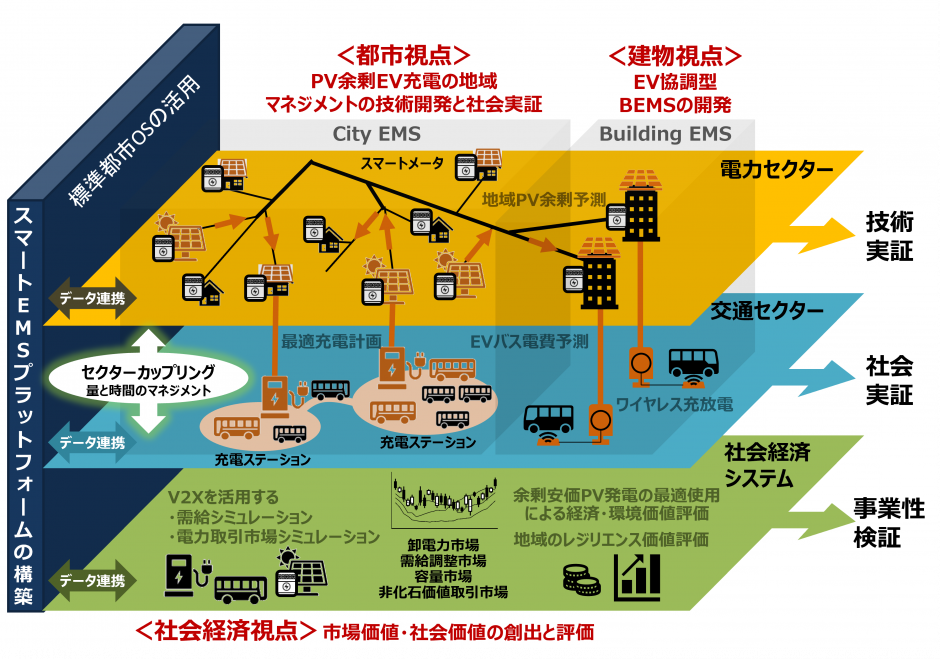

そこで本研究開発テーマにおいては、EV化が十分に進んだ地域を想定し、電力(エネルギー)とEV(モビリティ)とを相補的に組み合わせてエネルギー利用を全体最適化し、社会的便益を最大化させることを目指します。具体的には、以下の3つの視点からの実証研究を協調しつつ実施し、さらに得られた成果からカーボンニュートラルを実現する社会インフラ再構築へ向けての制度・政策の提言等を行います。

- <都市視点>宇都宮市におけるスマートメータデータや公共交通運行データ等の大規模面的データを格納するデータ基盤を構築・活用し、自治体や事業者と連携して実施するエネルギーマネジメントシステム(EMS)の社会実証

- <建物視点>ワイヤレス給電対応EVと建物間の協調EMSの技術実証

- <社会経済視点>フィールド実証のデータ分析に基づく社会科学の知見を踏まえた事業性検証

図1 研究全体構想:上図のうち、左端のスマートEMSプラットフォームの構築および<都市視点:City EMS>が、特に本学が担う研究であり、宇都宮市を実証の場とする。太陽光発電等各家庭や地域での再生可能エネルギー総量が増えた場合、家庭間の融通に加え、その余剰電力をEVバスやEVタクシー等の公共交通で利用したり貯めたりすることで、地域で生み出した電力をより効率良く利用することができる。この実現のためには、いつ、どれだけ、どのように電力が余る/電力をEVの蓄電池に吸い上げるか等を予測し実行するシステムが必要であり、これを開発対象とする。太陽光発電などからの電力の逆流(逆潮流)による送配電網への負担も抑えることができ、旧来のエネルギーシステムとの親和性も高い。

[2]熱を含めたEMS構築とデジタルツインによる導入効果の見える化

研究開発代表者

齋藤潔(理工学術院 教授)

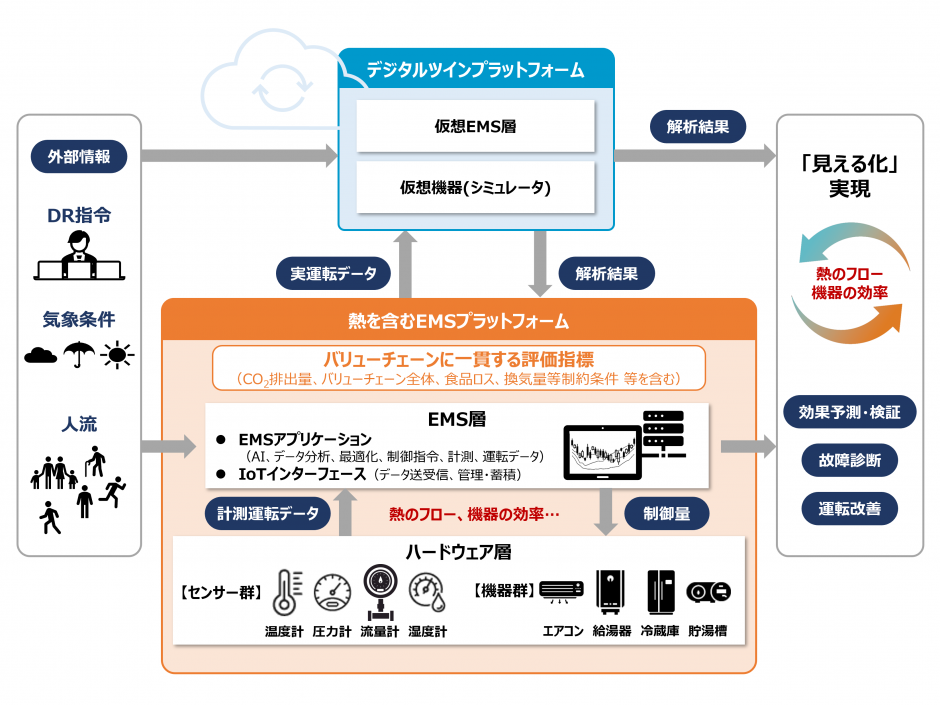

私たちが利用しているエネルギーは、電力に限りません。身近な例では、ヒートポンプ式空調機や洗濯機、給湯器などで利用されている、熱もそのひとつです。エネルギーの最終利用の50%は、熱であることから、カーボンニュートラル実現には、そのさらなる有効利用が必須です。しかし、熱利用機器に関しても、電力と同様に、個別機器で対応できる性能向上や脱炭素化には限界があります。

本研究開発テーマでは、以下の3件の研究開発を通して熱利用機器間のEMSを開発することに加え、ハードウェアとしての機器やセンサも含めた異業種、異システムが連携可能なEMSプラットフォームを構築することを目指します。また、構築したプラットフォームを活用してコロナ感染症をはじめとした急変する社会的要請や今後大幅に利用が増大する再生可能エネルギーの導入も踏まえたいくつかの統合システムを具現化し、社会実装まで進めます。同時に、これまで不明瞭であったEMS導入効果の「見える化」を可能とするデジタルツイン技術によって導入効果の予測や検証技術まで行えるエコシステムを構築することも目指します。

- カーボンニュートラルキャンパスの研究開発

- 持続的脱炭素農業・コールドチェーンの研究開発

- 多角的活用ヒートポンプ技術の研究開発

図2 構築するエコシステム:異業種、異システムでもエネルギーマネジメントシステムの構築を可能とする熱を含むEMSプラットフォームを構築する。同時に、熱を含むEMSの効果の予測や検証を容易とするデジタルツインプラットフォームを構築する。これにより、熱を含むEMSの導入を容易とするとともに、これまで不明確であった熱のフローや熱利用機器の運転性能をリアルタイムで「見える化」し、真に効果の高いEMSの普及促進を後押しする。

[3]脱炭素実現に向けたFEMS連携システムの創出と標準化

研究開発代表者

天野嘉春(理工学術院 教授)

エネルギー生産や運輸、家庭など様々な部門において、2050カーボンニュートラル実現に向けた転換が進められており、産業部門もそのひとつです。現在、工場の設備や制御システムを繋ぐ産業用デジタル通信規格が多数定義されていますが、設備種ごとに多様なデータ形式が乱立しています。また、工場外部とのインターフェースでは、電力以外のエネルギー資源の受け渡しに係わるデータフローの標準化は未整備の状況です。工場内外におけるDigital Transformationを推し進める上で、マネジメントシステムの実装による様々な機能の「自動化」のスコープは、それまで人が実施してきた「推論」や「判断」の領域にも及んでいます。特にエネルギー利用に係わるマネジメントは、温室効果ガス排出量のマネジメントにも直結します。様々なEMSを連携して、最適なエネルギー利用を実現するためには、EMSの連携に係わるデータフローおよび情報モデルの標準化を見据えた基盤技術が必要です。

そこで本研究では、事業者の所有する分散した産業用エネルギー生産、貯蔵および利用設備を協調させ、地域の再生可能エネルギーを利活用する最適運用を実現する仕組みを開発、実際に企業の製造現場に適用し、その実用性を検証します。工場内・工場外を含めて最適なエネルギーマネジメントを実現するシステムを構築するため、必要な機能の開発とインターフェースや仕組みを定義・実装し、その効果を検証します。最終的には、開発した仕組み、インターフェース、ルールなどを日本発の産業用エネルギーマネジメントシステムの連携方式として、国際標準に資する基盤技術を構築することで、日本の産業界のエネルギーソリューションビジネスにおける国際競争力を強化することを目指します。

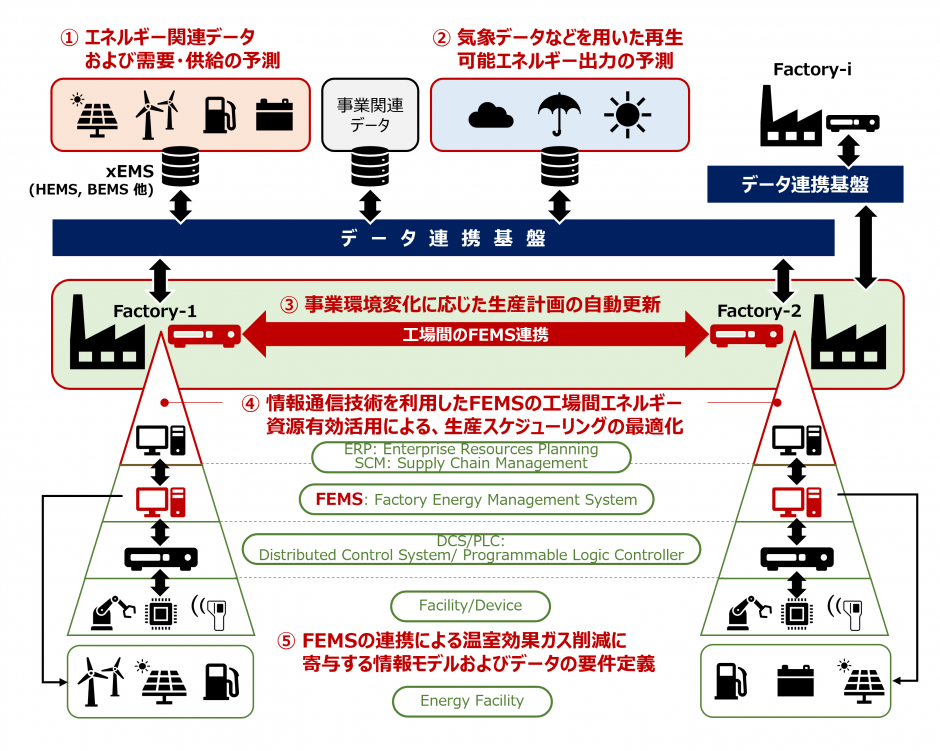

図3 産業用スマートEMS連携に係る基本機能のイメージ:工場間のデータ連携を標準化することで、産業セクターの保有するエネルギー資源を全体最適化するために、図中①~⑤を実現するための技術開発を行う。例えば、急な外部(事業環境、近隣のエネルギー需給バランスなど)変化に即応できるような、工場内のスマートエネルギーマネジメントシステム(FEMS)を共同研究開発機関とともに開発する。また、エネルギー利用に伴い発生する温室効果ガス排出量を正確に伝送し、管理するためのFEMSデータおよび情報モデルの要件を明確にする。最終的には複数の工場間でエネルギー利用を最適化する連携機能を発揮するための情報モデルを一般化し、国際標準化を目指す。

早大として目指していくこと

上記にご紹介した3件をあわせると、エネルギー生産、産業、民生(家庭・業務)、運輸という、統計上のCO2排出部門すべてを網羅した取組となっています。各研究開発テーマでは、企業や研究機関、大学等最適なパートナーを得て研究を推進しますが、さらに、テーマ間でも「知」を共有し連携しながら成果の最大化と社会への貢献を目指します。[1:電力・交通データ連携型スマートEMSの社会実証と事業性検証]では、エネルギー生産と運輸との部門を超えた連携(カップリング)の具体化を模索し、[2:熱を含めたEMS構築とデジタルツインによる導入効果の見える化]では民生の中の多くを占める熱を対象としています。 [1]と[2]の成果をさらに連携していくことで、多くのエネルギーを一括して扱えるEMSの構築が目指せるものと考えています。さらに、[3:脱炭素実現に向けたFEMS連携システムの創出と標準化]では産業部門でのEMS確立と国際標準化を目指していますので、これらの成果を総合して、将来的には、エネルギーの種類に依らず、また、エネルギーを扱う場所・業態に依らず、マネジメントできるシステムの構築を目指します。

今後の、本学のエネルギーマネジメント研究に、ぜひご注目ください。

【参考】SIP課題「スマートエネルギーマネジメントシステムの構築」とは

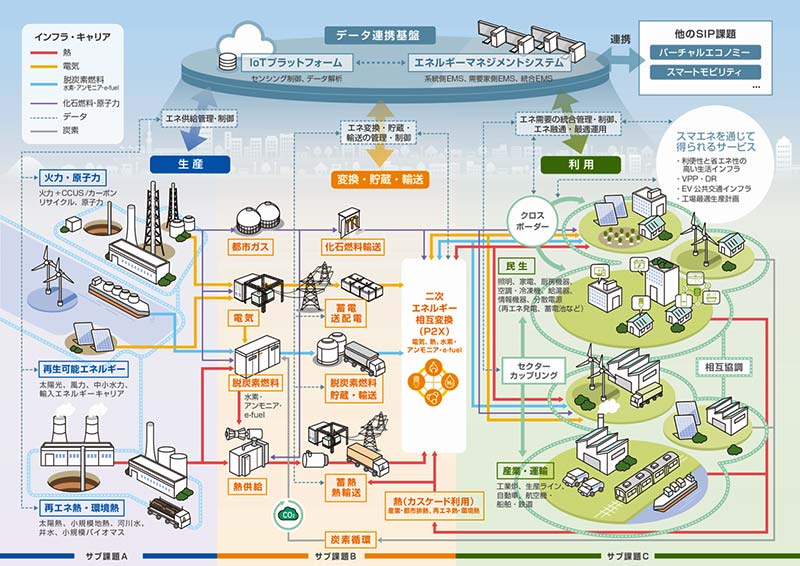

本課題は、エネルギー安全保障の確保やカーボンニュートラル社会の実現に向けて、エネルギーに係る次世代の社会インフラを確立することを目指すものです。具体的には、ひとつの家やビルあるいは部門(セクター)内を対象として構築してきた電力マネジメントの考え方や技術を展開し、対象や範囲を広げてスマートエネルギーマネジメントシステムとして構築します。

対象とするエネルギーとしては、電力に加えて熱や水素、合成燃料(特に、化石燃料を使わず生成されたe-fuel)等を含みます。それらを、ビル間や工場間、家を含む地域、地域間で融通し、無駄なく有効利用するために必要な技術的・社会的課題の解決に向け、多様な研究領域の研究者らが協働・協調し、研究開発を推進します。

図4 課題全体像(出典:JST SIPウェブサイト)