- Featured Article

文理横断/融合教育の推進

統合報告書 -Vision Report- 2023-2024

Thu 10 Jul 25

統合報告書 -Vision Report- 2023-2024

Thu 10 Jul 25

早稲田大学の学術研究や教育は、そのどれもが人類社会に貢献するためにあります。

世の中にインパクトをもたらす先端的・独創的な研究から、全学共通の文理を超えた教育への取り組み、そして学生たちがキャンパス内外で重ねる日々の挑戦まで、早稲田大学ではさまざまな活動が展開されています。

その中でも社会的インパクトの強い活動内容とその成果を報告します。

※本記事は、「統合報告書 -Vision Report -2023-2024」からの記事です。

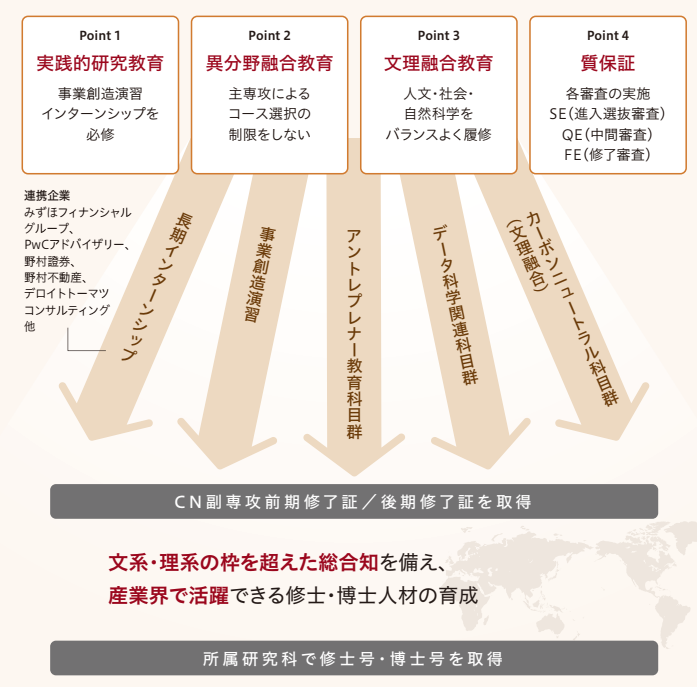

文理の枠を超えた全学修士・博士人材育成プログラムの新設

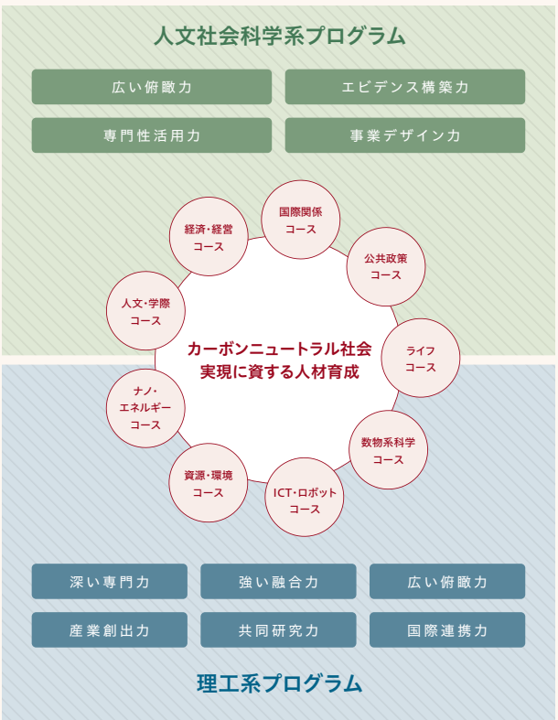

カーボンニュートラル社会実現に向けた新たな取り組みとして、総合大学としての強みをいかした「大学院副専攻」を2024年に新設しました。

文理の壁のない大学院教育の一元化を実現し、主専攻と同時に学ぶことで「総合知」を育み、カーボンニュートラル社会の実現に貢献する卓越した修士・博士課程人材の育成を推進します。また、多くの企業に参画いただき、実践的な学びの機会として、企業が実際に抱える社会課題を題材にした授業や社会で実践的経験を積むための長期インターンシップを提供することで、世界でも企業でも活躍できる博士人材を育てます。

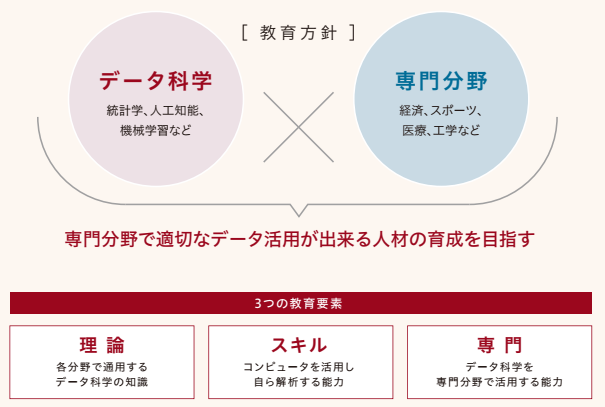

早稲田大学が考えるデータ科学教育

情報・通信技術の進展により多種多様なデータの取り扱いが可能となったことで、実社会のみならず、あらゆる学問・研究領域において、データ科学の重要性が高まっています。早稲田大学ではデータ科学を「データからの意思決定の科学」と捉え、各学部・研究科で取り扱う専門領域とデータ科学の融合を推進しています。データに基づいた合理的な意思決定を行うためには、データ科学の知見に加えて、データや問題に対する正しい理解、すなわち専門領域に関する深い知識が必要です。理工系・人文社会系の各専門領域で得られた知見と最新のデータ科学の融合による新たな知を創造できる人材の育成を目指しています。また、複雑でグローバル化した現在の社会問題を解決するためには複数の専門領域に関わる知識が必要な場合も少なくありません。データ科学を共通言語として理工系・人文社会系を問わず、それぞれの専門領域を持った人材が協働で課題を解決する、新たな時代を切り拓いていける人材育成にも力を入れています。

データ科学教育プログラムの特徴

統計学や機械学習などの分野で個別に発展してきた手法を「データ科学」という統一的な視点で体系的に学べるように整理しているため、自身の専門領域においてデータ科学の知見を活かすための考え方を見通しよく学ぶことができます。全学部・研究科の学生に対して、ほぼ全ての科目をフルオンデマンド形式で提供し、本学の学生であれば誰でも時間や場所の制約を受けずに履修することができます。毎年、延べ16,000名以上がデータ科学科目を履修しており、「専門分野」×「データ科学」の新しい付加価値を身につけた人材を育成・輩出しています。

また、本学独自の「データ科学認定制度」も設置しており、認定級毎に到達目標を提示することで学生の興味・関心に合わせて学ぶ機会を提供し、所定の要件を満たした場合は認定証明書を発行しています。さらに、2024年度からは本プログラムを東京女子大学に提供することになりました。大学間の垣根を越えたデータ科学教育の推進を通じて広く社会に貢献しています。

大隈重信とデータ科学

「現在の国勢を詳明せざれば、政府すなわち施政の便を失う。過去施政の結果を鑑照せざれば、政府その政策の利弊を知るに由なし」

早稲田大学の創設者である大隈重信が100年以上前に残した言葉です。現在の国の情勢を詳細に明らかにしなければ、政府は政治を執り行うことができない。また、過去の施政の結果と比較してみなければ、政府はその政策の良し悪しを知ることができないとデータ科学の必要性を述べています。大隈は参議として1881年に我が国で初の統計機関である統計院を設置し、自ら統計院長に就任しました。そして、統計院の設置から136年後の2017年、この大隈の意志を受けて、早稲田大学はデータ科学センターを設置しました。

「統合報告書 -Vision Report -2023-2024」

- LINK