- Featured Article

【大学への寄付とは】早稲田大学への応援が、社会変革の後押しになる

統合報告書 -Vision Report- 2023-2024

Wed 11 Jun 25

統合報告書 -Vision Report- 2023-2024

Wed 11 Jun 25

早稲田大学への応援が、社会変革の後押しになる

本学を応援いただく皆さまからのご支援や期待が、未来のグローバルリーダーを目指す学生たちの成長を支え、「世界人類に貢献する大学」への進化を力強く後押しします。

皆さまからの寄付金の使途をご紹介するとともに早稲田大学を応援する意義や価値をお示しします。

※本記事は、「統合報告書 -Vision Report -2023-2024」からの記事です。

大学への寄付とは

本気で、早稲田のために何ができるのかを考え、 行動する

タカハタプレシジョン株式会社代表取締役社長(CEO)

山本 康雄様YAMAMOTO Yasuo

1988年早稲田大学理工学部応用化学科卒業。三井物産を経て、2002年に高畑精工(現・タカハタプレシジョン)株式会社に入社。2003年より現職。

歳月を要する技術開発

持続的な関係構築が重要に

私がCEOを務めるタカハタプレシジョンは2023年7月、早稲田大学と寄付チェアの協定を結びました。この制度を通じた研究支援のほかに、スポーツ支援や学生支援、環境整備など、さまざまな側面から早稲田大学をサポートしています。

当社のような規模の会社で、産学連携にこれほど力を注いでいるところも珍しいでしょう。背景には私自身の経験があります。当社は世界8カ国に拠点を持つ関係で、私はこれまで年間の4分の3を海外で過ごしてきました。そこで痛感したのは、資源(特にエネルギー)も土地も限られる日本が武器にできるのは、技術しかないこと。その技術を生み出す「人」を育てる重要性です。その思いから、早稲田大学が掲げる「研究・教育・貢献」の使命に深く共感を覚え、共同研究へと至りました。

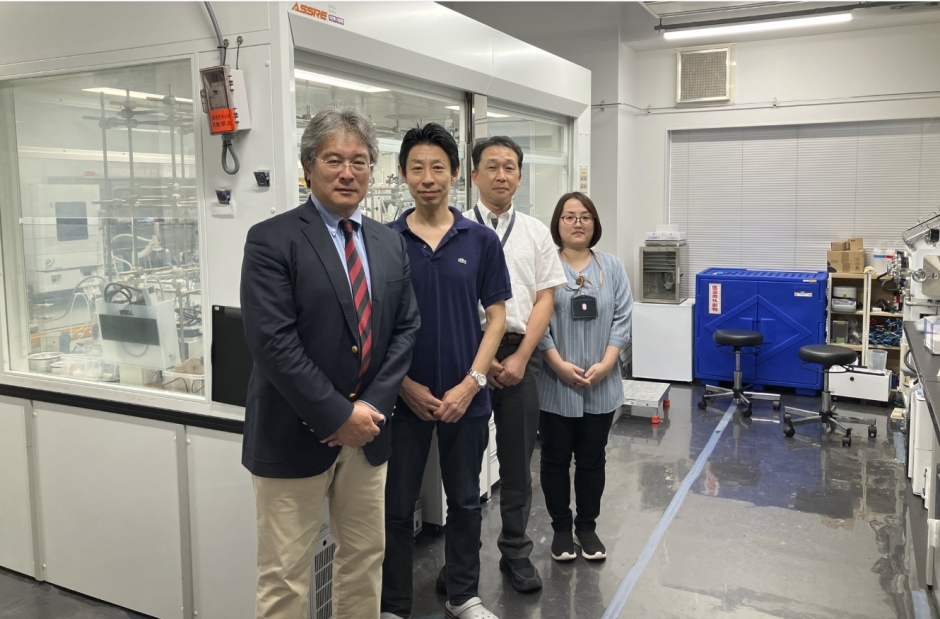

具体的に研究支援では、当社は2020年度から早稲田大学と産学連携による共同研究開発をスタート。ナノ・ライフ創新研究機構内のプロジェクト研究所「アルカリエネルギーデバイス研究所」に連携ラボを設置し、121号館施設にて有機エレクトロニクスを中心とした次世代エネルギーデバイスに関する技術開発を進めています。この研究をさらに加速させるべく、冒頭の寄付チェアをカーボンニュートラル社会研究教育センターに設置することを決断しました。

技術開発には10年単位の歳月を要します。長期的に腹を据えて研究ができる環境を整えることは欠かせず、その点でも、大学と持続的な関係を築ける寄付チェアは理想的です。当社としてもチャレンジングな取り組みですが、日本の未来を見据えれば、挑む価値は十二分にあると感じています。

思いがけず生まれた早稲田スポーツとの縁

きっかけは6年ほど前、思いがけず早稲田スポーツとのつながりができたことでした。以前から親交のあった創造理工学部の大野髙裕先生が、その当時ラグビー蹴球部の部長に就かれ、先生に誘われて練習や試合に足を運ぶようになったのです。実は私自身は在学中、理工学部で実験漬けの日々を過ごし、スポーツとはほぼ無縁でした。遅ればせながら早稲田スポーツに触れ、勉学にも競技にもひたむきに努力する部員たちの姿を間近で見るうちに、活動を支えたいという気持ちが強くなりました。現在、オフィシャルパートナーとして同部を支援しているほか、「早稲田スポーツ強化募金」でのサポートもしています。また、これらのサポートを通じて見えてきたことは、早稲田スポーツの現場とアカデミックとの連携の可能性です。この連携を図り、トレーニングや栄養学などの学術研究における成果をス ポーツの実践にさらに活かすことができれば、早稲田スポーツがより一層強くなると考えています。

母校の早稲田大学のために、自分ができることを本気で考え、即行動する。それが校友である私の役割だと考えています。

寄付活用事例

皆さまのご支援により輝く学生たち

めざせ!都の西北奨学金

一都三県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)以外の国内高等学校出身者で、学業成績が優秀であるにもかかわらず家計の事情で早稲田大学への進学を断念せざるを得ない受験生を対象にした奨学金

誰もが暮らしやすい持続可能な社会の実現を目指して

創造理工学部

山田 ゆいさんYAMADA Yui

群馬県前橋女子高校出身

早稲田大学への進学は高校1年生からの夢でしたが、地元からの通学は難しく、経済的な不安から志望校の変更も考えました。しかし、「めざせ!都の西北奨学金」によって進学の夢を実現できました。

奨学金によって、かけがえのない仲間たちと学業に励むことができています。座学にとどまらず、2年次には学科での学びを企業経営の実践の場に活かすプロジェクト型授業にも参加し、自身の専攻が社会に貢献できることを肌で感じました。現在は研究室に所属し、「社会のサステナビリティにデザインで貢献する」というテーマのもと、持続可能な社会の実現を目指して研究活動に励んでいます。

皆さまからのご支援がなければ、早稲田大学への進学も踏みとどまっていたかもしれません。今後も感謝の気持ちを忘れず、仲間たちと切磋琢磨しながら、学生生活を有意義なものにしてまいります。

紺碧の空奨学金

児童養護施設やファミリーホーム入所者および出身者、または養育里親家庭で育った里子が、経済的理由により早稲田大学への進学を断念することのないよう2017年度入学者より募集を開始した奨学金

多様性あふれる環境に触れ将来の道が広がりました

社会科学部

白幡 翔八さんSHIRAHATA Shoya

北海道稚内高校出身

私は社会的養護を必要とする立場にあり、経済的な負担も大きい上京は難しいと考えていましたが「、紺碧の空奨学金」の支援により、早稲田大学への進学の道が開けました。

大学での学びは、絶えず新しい発見と挑戦の連続です。学部の垣根を超えたプログラムや課外活動にも積極的に参加し、現在は公認会計士を目指して勉強に邁進しています。また、早稲田大学での生活が海外にも目を向けるきっかけとなり、異なる価値観や生活様式に触れるために短期留学にも挑戦する予定です。

生まれ育った環境に左右されず、学びの機会をいただけることは皆さまからの支援があってこそだと深く感謝しています。私が皆さまに支えられたように、将来は経済的・社会的に弱い立場にいる方々に寄り添い、脈々と受け継がれてきた支援の循環が途切れないよう、更に努力を重ねていきたいと思います。

早稲田大学応援基金

「早稲田大学応援基金」とは

研究教育活動のさらなる充実と世界に貢献する学生の育成を目的とした募金として、2022年度より広くご支援を募っています。皆さまからのご支援は基金の運用原資として大切に保全し、その運用益を世界に貢献する学生の育成を目的とした教育研究事業のため長期的に幅広く活用させていただきます。

「統合報告書 -Vision Report -2023-2024」

- LINK