- Featured Article

【人文科学研究による社会貢献】既存の枠組みを横断し、人文科学研究の新たな領域を開拓する

統合報告書 -Vision Report- 2023-2024

Tue 11 Mar 25

統合報告書 -Vision Report- 2023-2024

Tue 11 Mar 25

早稲田大学の学術研究や教育は、そのどれもが人類社会に貢献するためにあります。

世の中にインパクトをもたらす先端的・独創的な研究から、全学共通の文理を超えた教育への取り組み、そして学生たちがキャンパス内外で重ねる日々の挑戦まで、早稲田大学ではさまざまな活動が展開されています。

その中でも社会的インパクトの強い活動内容とその成果を報告します。

※本記事は、「統合報告書 -Vision Report -2023-2024」からの記事です。

13の部門が戦略的な課題を掲げ活動を展開

早稲田大学総合人文科学研究センター(人文研)の役割は、文学学術院を中心とした領域横断的な人文科学研究の場を生み出すことです。人文研には現在、13の研究部門があり、それぞれが戦略的な課題を掲げ活動を展開しています。各部門には、関心の根元を同じくする教員たちが学部や論系・コースの壁を越えて集い、さらに学外や海外の研究者も招聘研究員として加わり、国籍も世代も専門も多様な研究チームが形作られています。

部門の活動期間には年限を設け、発展的に終了したり、新たに立ち上がったりと、流動性があることも特徴です。学問のトレンドは常に動いているからこそ、今の社会状況や課題、あるいはこの先に予測される課題について研究者は高くアンテナを張り、備えや対応をすることが重要です。部門活動のフレキシビリティは、その実践のためでもあります。また2023年度から人文研全体の研究テーマに「環境人文学」と「デジタル人文学」を据え、部門連携でのセミナー開催などを進めています。

そして人文研のもう一つの重要な役割が、キャリア初期研究者の育成と研究支援です。取り組みの例として、文学研究科生に向けて研究活動やキャリア構築をサポートするセミナーを定期開催しています。

過去の蓄積からヒントを得て現在、未来につなぐ

人類は、世代を超えて知識や経験を共有し、過去の蓄積の上に次の社会を構築していく生き物です。人文科学は記憶の継承に力を発揮します。例えば、数百年前の文学や芸術から人間の営みの痕跡を引き出し、現代の言葉に置き換えてヒントを見出していくことができるのです。私たちが今いるこの場所だけでなく、時間軸においても空間軸においても複眼的に対象を捉え、相対化し理解を深めます。人文研の13の部門の一つ、「COVID19を経験した社会の人文学」はその端的な例でしょう。私たちが直面したコロナ禍という事象をさまざまな角度から考察し、心理学や社会学、哲学、歴史学など各分野の研究者が得た知見を融合させながら、コロナ後の社会を考える手がかりを探っています。

ものごとを相対化して捉え直すことは、価値判断に必要な座標軸を鍛えることにつながります。課題への対処にあたって、私たちの社会は何を守り、何を妨げるべきかを判断するためのマトリクス図を、人類の過去の経験に照らして作る、それこそが人文科学が果たせる社会貢献と考えます。その意味で人文科学は、社会を根底で支える必要不可欠な知の体系であり続けるでしょう。そうした大きなビジョンで学術の未来を描き、発信することも、人文研の使命だと捉えています。

山本 聡美 YAMAMOTO Satomi

総合人文科学研究センター所長

文学学術院 文学部 教授

学術院の取り組み(文学学術院)

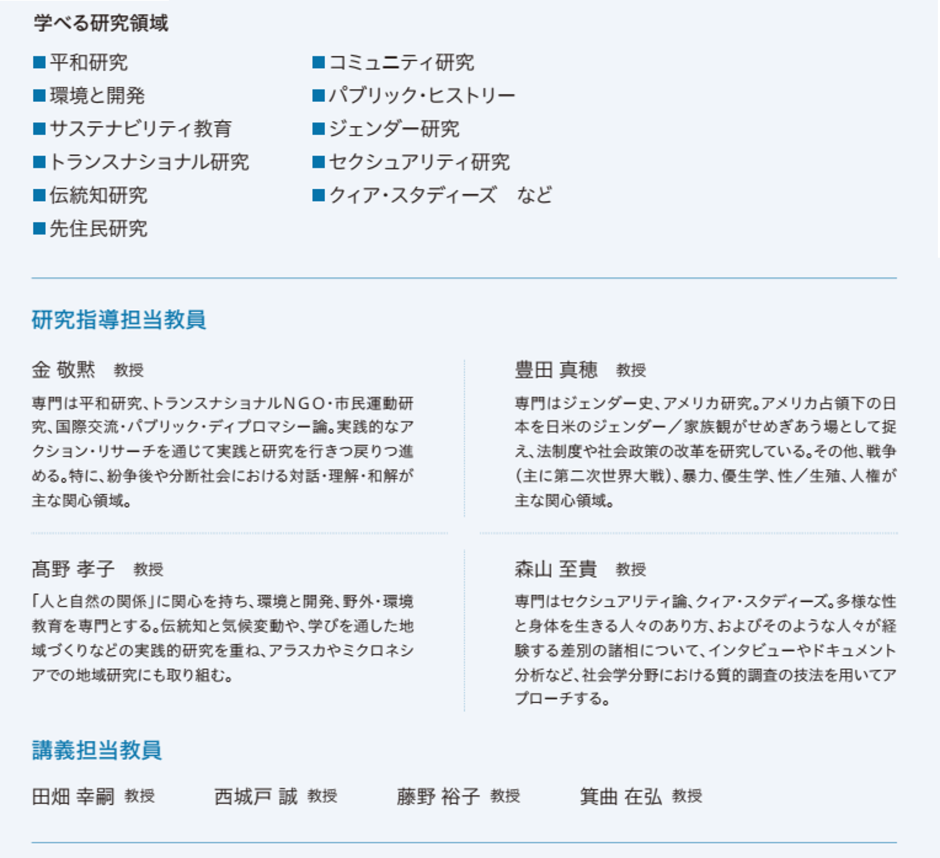

2025年度、大学院文学研究科に社会構築論コースを新設

地球的課題や日本社会の抱える諸問題を批判的に分析し、それらを解決する新たな知を創出することを目的とします。紛争の解決、貧困・格差の解消、生物多様性の保全、ジェンダー平等の達成など、グローバルな課題はローカルな課題を複雑に引き起こし、またその逆も然りです。どれも単独で取り組んで解決できるものではありません。少しでも改善、解決に近づくため、それらにつながる社会構造や歴史的背景を掘り下げ、理解し、文化的視点を保ちながら、実践の知をベースに持続可能な社会を構想していきます。

人種、エスニシティ、社会階層、ジェンダー、セクシュアリティ、障がいの有無などの多様性を前提とし、持続可能な社会をデザイン・実践・共創するための知識・経験・実行力を育みます。そのために、既存の学術的な方法論や問題設定に限らず、領域横断的かつ学融合的なアプローチを採用し、学内外・国内外における様々なステークホルダーとの実践的な取り組みを進めます。

多彩な研究領域に基づく研究指導・学びのスタイル

本コースでの研究指導は、複数分野の講師陣が連携してあたります。これにより、隣接する領域のアクターとも積極的に協働しながら、多角的に研究を進め、国際社会や地域社会で貢献する即戦力を養います。また、学際的なアプローチかつ実践プロジェクト型の学びのスタイルから専門性を培っていきます。

「統合報告書 -Vision Report -2023-2024」

- LINK