◆2024年度修了者

一番の財産は、メインの研究以外に自分の武器ができたこと

高杉優太さん

プロフィール:基幹理工学研究科 修士課程2年(2024年10月時点)

新しいもの好きの自分にとって、データサイエンスは魅力的な領域だった

所属している基幹理工学部研究科の研究室では、AIを使って人の顔画像から感情を分類する技術について学んでいます。正式には「表情認識」という分野で、この表情認識の精度をどのように上げていけるのか、実験を重ねながら日々修士論文の執筆を進めています。学部生時代もVRの領域に近いモーションキャプチャについて学ぶなど、元々新しい技術に興味を持ちやすいタイプで、データサイエンスについてもいつか体系的に学びたいなと思っていました。ただ、研究室での活動が忙しく、なかなか勉強を始めるタイミングを掴めずにいたところ、メールで本プログラムの説明会が行われると知ったんです。これはチャンスだ! と思って参加したところ、担当の先生との面談もセッティングしていただき、プログラムへの理解がより深まりました。お話を聞く中で「データサイエンスを学ぶといろいろなことができるようになりそうだ!」と感じたので、スケジュールについて少し不安はありましたが、思い切って参加を決めました。

不安だった主専攻での研究との両立は、先生が柔軟に対応してくれた

実際のプログラムは、週に1回100分、担当の小林先生(データ科学センター 小林 学教授)とオンラインでやりとりして、研究演習を受講する形式でした。秋学期〜春学期にかけての約1年間で行われ、最後は自分でテーマを設定したデータサイエンスに関する研究論文を提出します。私の場合、前半は論文発表を見据えながらデータサイエンスの知識を演習形式で学習し、後半は論文執筆という流れでした。理系の研究室に所属しているので、プログラミング言語や数学的なスキルはある程度身についていたものの、データ科学の具体的な手法や基礎知識などについては少し不安があったので、ひっかかることがあれば小林先生に質問しながら進めていくことができ、とても安心したのを覚えています。

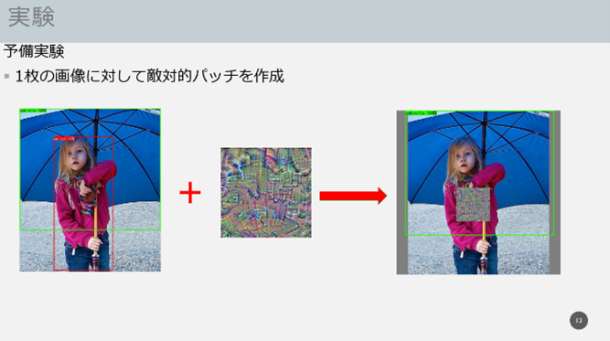

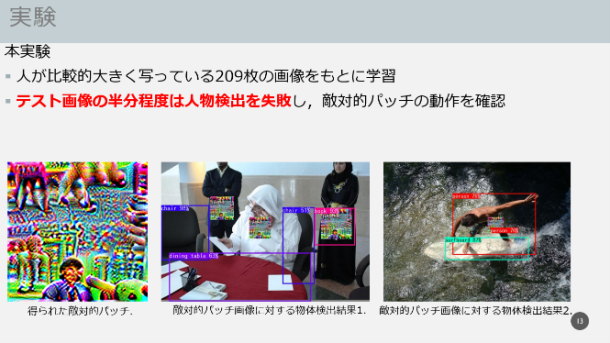

受講前に、あらかじめ論文のテーマを設定していたのですが、講義を通じて、自分の興味関心とデータサイエンスをどうつなげていくか先生と相談した結果、最終的に当初考えていたものとは別のテーマを扱うことにしました。あるとき先生から「敵対的パッチ」というAI画像分類への攻撃について伺い、面白いと思ったのが、そのきっかけです。

「敵対的パッチ」とは、画像の中に特定の模様などを追加することで、AIが誤った画像認識をしてしまうというものです。このパッチは作成がとても容易であるにもかかわらず、防犯カメラや自動運転などに悪用されてしまうと、取り返しのつかないことになってしまう、恐ろしい攻撃手法です。今所属している研究科の内容とは、使うツールも観点もかなり違う内容で、最初はわからないことも多く、手探り状態が続きましたが、先生が丁寧に相談に乗ってくださり、最後まで走り切ることができました。

|

|

不安でしたが、プログラムのスタンスが「あくまでメインの研究が最優先」というものだったので、忙しい週はペースを相談させてもらい、本研究には全く影響が出ない形で進めることができたのはとてもありがたかったです。

最後に論文を書く、というわかりやすいゴールが設けられていたのもモチベーションの維持につながりました。論文審査のための研究成果発表会も設けられていて、もう一人の受講者の発表を聞いて新しい視点を学んだり、先生方からの質問でより研究への理解を深められたりと、充実した会だったと思います。一つの学問領域を学ぶには短い期間だと思いますが、丁寧にサポートしていただけたこともあり、かなり満足度の高い1年となりました。

メインの研究の合間に、研究室からオンラインで本プログラムを受講することが多かったという高杉さん。研究演習では、過度な緊張感もなく、気軽に相談しやすい雰囲気だったのがありがたかったそう。

データ科学研究力養成プログラムで修得した考え方は、今後間違いなく自分の武器になる

このプログラムを通しての一番大きな収穫は、データサイエンスの考え方を掴むことができたことです。また、これは偶然ですが、扱ったテーマが自分の研究の「裏側」のような側面があり、新しい視点を得ることができました。領域の異なる内容ですが、メインの研究が開発に近いところにあるとすれば、今回のプログラムで学んだ内容は、それを攻撃する側の視点、およびそれを防ぐセキュリティ視点での研究でした。「敵対的パッチはこんなに簡単に作ることができる」というのが今回の論文の主旨だったので、AIの画像認識について、より社会実装に近いものの見方を獲得することができたのではないかと考えています。

この秋から1年、イギリスにワーキングホリデーへ向かいます。その後は博士課程に進み、脳の機能について学びたいと考えていますが、今回のプログラムで学んだデータサイエンスの知識や視点は、大いに役立つのではないかと考えています。キャリアの選択肢も増えますし、どの研究を行うにしても、自分の武器が一つ増えたというのは、とても心強いことです。

スケジュールやデータ科学の知識について不安があり、受講を迷っている人がいれば、心から参加をおすすめしたいです。1年で論文まで完成させるというのは少しハードかもしれないですが、「データサイエンスを学びたい」という強い気持ちがあれば、とても魅力的な内容ではないかと思います。また、進める中で不安があれば、すぐに先生に相談することができ、演習形式の授業を通じてキャッチアップも可能です。一番大きかったのは、メインの研究が最優先、というプログラムの姿勢を最後まで守ってもらえたこと。私はプログラム1期生のため、1対1での演習でしたが、もし友人と参加できたら、モチベーションを高めあったり、情報を共有できたりして、さらに楽しかっただろうなと思います。データサイエンスは今後も需要が高まっていく分野だと思うので、ぜひチャレンジしてみてほしいです。