- その他

- 【社会科学部報No.52掲載】「賞味期限切れ」、起こしません。

【社会科学部報No.52掲載】「賞味期限切れ」、起こしません。

- Posted

- Wed, 06 Apr 2011

【社会科学部報No.52掲載】「賞味期限切れ」、起こしません。

1992年卒 曽我部 康子さん

Profile

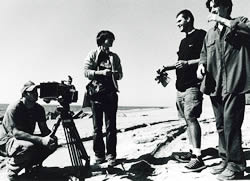

曽我部康子

神奈川県出身

土方ゼミ出身

現在、フリー映画監督。社会科学部卒業後、コロンビア大学大学院映画学科でマスターを取得。ニューヨーク在住中からサンフランシスコ国際学生フィルムフェスティバルなど多くのフィルムフェスティバルで入賞。カンヌ映画祭のフィルム・マーケットでも作品が上映されたことがある。2008年には桃江メロンの名で執筆した小説「Omotesando Exit A4」(2009年6月出版予定)が「第2回ランダムハウス講談社新人賞」で優秀作を受賞した。

Q. 学生時代から映画監督を目指されていたのですか?

A. はい、高校生の頃から映画を撮りたいと思っていました。友達にその話をしたら「映画を撮るためには演劇を勉強しないとだめなんだよ」なんて吹き込まれて。そんなの全くウソなんですけどね(笑)それを信じて、演劇研究会に入ったんです。そこでは役者をやっていて、映画のことを忘れていたんですが、あるとき「映画が撮りたかったんだよな」と思い出し、今に至ります。劇研に入ったことで、人に自分の作品を見せる心構えや、作品を作る上での考え方などを学ぶことができました。

Q. 早稲田に入学されたのは演劇がしたかったからでしょうか?また社学を選んだ理由は?

A. 早稲田を最初に意識したのは、「天才バカボン」の早稲田の校歌をもじった歌を聴いたときです。高校の数学の先生が早稲田の漫画研究会出身で、先輩に赤塚不二夫がいることや、波乱万丈な学生生活の話を聞いていて。「バカ田大学」なんて歌われてもへっちゃらな大学・・・。惹きつけられました。そして、アンダーグラウンドな雰囲気があるというようなことも耳にしていて、社学では何か特別な経験ができそうな、とても刺激的な学部に思えたんです。実際、社学で、特に土方先生や、ゼミの先輩・同期から強烈な刺激を受けました。だから社学を選んだとも言えるのですが、今では土方ゼミや劇研に入るために早稲田の社学に吸い寄せられたというような気がします。社学にきていなければ、コロンビアにも行っていないだろうし、映画も撮らず小説も書いていなかったかもしれない。何か物事が起こる前より、起こってからの方がその意味を知ったり、必要なことだったと気づいたりすることってありませんか?私が早稲田を選んだというより、早稲田に来ることになっていたというような。変ですけどね。

Q. 学生時代はどのように過ごされていましたか?印象に残っている出来事は?

A. 彷徨いながら一生懸命過ごしていたという感じですね。劇研のプロ意識とゼミのアカデミックな雰囲気が印象的でした。劇研で一緒に活動していた先輩方も皆それぞれ、役者やテレビのディレクター、脚本家、演出家として第一線活躍していて、未だに相談に乗っていただいたり、助けていただいているし、そういう人に出会えたのが大学ですね。ゼミは先輩方も同期も、勉強する内容もおもしろくて。自分の殻に閉じ籠ってずーっと家で本を読んで過ごしたり、芝居ばかりしていて授業に出なかったり、学校に行こうとして家を出ても街をふらふらしてしまっていた、そんな私も受け入れてくれた。土方先生がイギリスに行かれてしまったとき(特別研究期間として海外に研究に行かれたとき)はとても寂しくて(笑)大学のことを思い起こす度に、みんなの度量の深さというか、心寛い伸び伸びした優しさを感じます。私にとって良心の源、「人を信じられる」と思える心の拠り所です。

Q. 小説を書かれたきっかけは?

締め切りを守ってトラウマを克服するためです。「小説を書く」ということには小さい頃から憧れていました。でも、映画の脚本と小説は、似ているようでまったく違うものだと思っていて、小説のような文字だけを使っての表現方法、そんな高尚なものには決して手を出してはいけないと思っていました。まさか自分が書くとは考えてもいませんでした。 テレビの脚本を書けるかもしれないというチャンスをもらったとき、企画書提出の締切を守れなかったんです。大躍進のチャンスを自分で潰してしまった。これがトラウマになって、絶対にこれからは締め切りを守りたい!と思うようになった。それでも何でもいいからとにかく締め切りを守って、トラウマを克服してやろうという一心で、締め切りのある応募を探したんです。それが小説だった。締切りを守れたことに満足していて、受賞の電話が掛かってきたときには、受話器を持つ手も震えていました。受賞させていただいたランダムハウス講談社の懐の深さには、本当に、この上なく、心から感謝しています。

Q. “桃江”という名前は?

A. ニューヨークで映画を撮っているとき、運を良くしようと思って。映画を撮る直前にひどい風邪を引いて、友達が一冊の本を持ってお見舞いに来てくれたんですが、その本の作者が日本文学大賞を受賞した作家だったんです。その人がいろんな人を相手にいろんな占いを試して、姓名判断だけがものすごく当たっていることを発見して、名前を変えたら文学賞を受賞したということが書かれていたのです。それで私も!と。映画はMomoe Sogabeか曽我部桃江、小説のときは桃江メロンということになっています。

Q. 曽我部さんが普段心掛けていることはありますか?

A. 締切りを守ること、そして物事をやりきること。さらに、やったらすぐに忘れること。現在に集中するために、なるべく過去のことは考えないようにしています。不安になったり、落ち込んだり迷っているのは時間がもったいないし、失敗したら反省して、ハイ次!とするように心掛けています。今に集中するしかないし、早くやらないと賞味期限切れみたいになってしまって、つまらなくなってしまうこともあります。これらを意識するのは私が本来とてもグダグダでクヨクヨ考えてしまう人間だからでしょうね。

Q. 今の社会科学部生に向けて、メッセージをお願いします。

A. 自分は「何が好きか」ということを常に考えてみてください、ということかな。自分に訊いてみてあげてください。学生の時って、損得を考えず、「しなくちゃいけないこと」よりも「したいこと」を考えられる時間だと思います。学生時代に出会えた先生や友人で気が合った人だって、決して損得で結びついたわけではない。好きなことっていうのがはっきりしていれば、どんな場面でも生き抜いていけると思うんです。

社学で「自分を信じる」ということを学んだ気がする、という曽我部さん。ゼミの仲間たち皆がみな○○になるんだ!と大きなことを言っていながら、「そんなの無理だ」と言う人は一人もいなかったそう。そういった雰囲気は今も昔も変わらず、早稲田にはあると感じています。

(聞き手・構成:志熊万希子)

掲載:社会科学部報No.52

- Tags

- 特集記事