- ニュース

- 【開催報告】第14期アーリーバード成果報告会「若手研究者が紡ぐ知の未来像~社会と共鳴する実践知の創出~」

【開催報告】第14期アーリーバード成果報告会「若手研究者が紡ぐ知の未来像~社会と共鳴する実践知の創出~」

- Posted

- Tue, 01 Apr 2025

3月12日水曜日午後、理工学術院総合研究所(以後、理工総研)の若手研究者育成・支援事業『アーリーバードプログラム』の1年間の活動を締めくくる成果報告会が開催されました。成果報告会は昨年と同様にウェビナーを用いたハイブリッド形式で行いました。

最初に理工総研所長・高橋大輔先生より開催挨拶をいただき、続いて宮島さんが本プログラムの年間の活動報告を行いました。

(以下、〔 〕内は記事執筆したメンバーです)

1年間の活動報告

第14期アーリーバードプログラムは2024年6月から始まり、前期は5回、後期は10月から月約2回のペースで計7回の活動をメンバー全員で行いました。多様なバックグラウンドを持つ個性的なメンバーとの活発な意見交換は、異分野交流の貴重な場となり、充実した活動ができました。

他己紹介の様子

さて、続いて今年度のアーリーバードプログラムの活動内容について報告していきましょう。最初はアイスブレイクを兼ねてメンバーの他己紹介と自身の研究発表からスタートしました。いくつかのグループに分かれて、自分以外の人の紹介を行うことで親睦を深めました。加えて研究紹介では、様々な分野の若手研究者が集まっていることを改めて確認できました。またグループで話し合った、後期活動で行いたいことを提案することで、後期活動への弾みとしました。

後期活動の提案の様子

そして、後期からは講演会やアウトリーチ活動を実施しました。最初は11月に共同研究のきっかけづくりのためのポスター発表会を行いました。メンバーがそれぞれポスターを持ちより、その前で熱いディスカッションが繰り広げられました。実際に共同研究計画を立案し、実行にまで至ったメンバーもいました。続いて、1月中旬には海外で活躍する研究者の講演会として、デンマーク工科大学の篠田純先生をお招きして講演会を行いました。海外留学やポストを獲得するためのノウハウや海外での研究の生の様子を聞くことができました。そして1月下旬には本学の法学学術院の肥塚肇雄先生をはじめとする4名の先生方と法学と理工学の融合の可能性について意見交換を行いました。文理融合の重要性を再確認できたとともに、法学への理解を深めることができました。最後に2月には、高校生に大学や研究の魅力を伝えるためのアウトリーチ活動を早稲田大学高等学院にて行いました。多くの生徒に集まってもらい、メンバーからはリアルな大学生活や研究の様子を伝え、理系進学や研究者を目指す高校生の考えを知ることができました。

〔先進理工学研究科 生命医科学専攻 博士1年/片山翔太〕

ポスター発表会の様子

講演会の様子

意見交換会の様子

早大学院でのアウトリーチ活動の様子

5min.プレゼンコンテスト

今年度も各メンバーの1年間の研究成果発表をする5min.プレゼンコンテストを開催しました。発表時間は5分と非常に短い中で、様々な分野の研究者が集結するアーリーバードにて、研究意義からインパクトを伝えなくてはいけないため、非常に難しい発表形式でした。第14期アーリーバード15名それぞれが趣向を凝らし、素晴らしい発表となっていました。

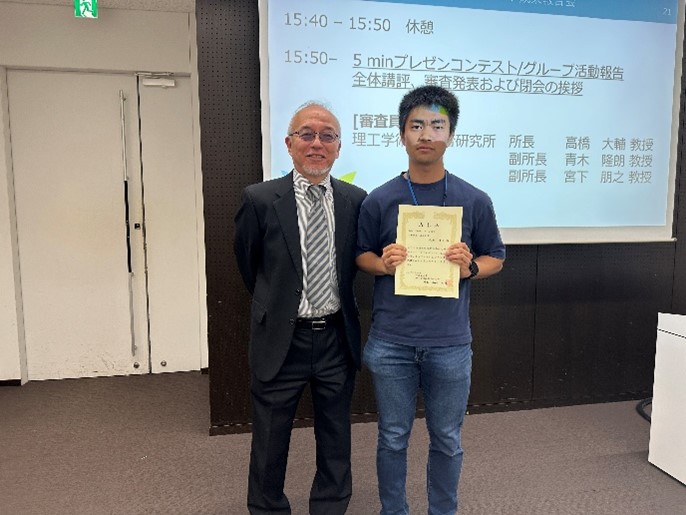

審査は審査員である先生方3名による表彰(最優秀賞、優秀賞)、ウェビナー参加者からの投票による1名の表彰がされました。先生方からの評価による最優秀賞は阪井 健人(機航D2)さんの「流動実験と数値流体解析による極低温キャビテーションの現象理解および予測技術の高精度化」、そして優秀賞は塩田 達也(電生 次席研究員)さんの「公共データベースを駆使した細胞老化の制御に寄与するlncRNAの探索」でした。先生方からは、全体的に、非常に高いレベルでは発表ができており、大会レベルに達していたというお言葉をいただきました。その中で点数をつけるのは難しかったとのことでしたが、お二人の発表は特に明るく、分かりやすい良い発表でした。

最優秀賞の阪井さん

優秀賞の塩田さん

ウェビナー参加者からの投票による1位は秋元 洋希(生命理工D1/学振)さんの「ヘビの「呪い」:動物における匂いを介した新規誘導防御機構の解明」でした。秋元さんの発表は現地にいないウェビナー参加者をも惹きつけるとても魅力的で素晴らしい発表でした。5min.プレゼンのあとに、後期からアーリーバードメンバー全員でグループごとに取り組んできた「未来を拓く多分野連携:若手研究者の歩み」の発表が行われました。

〔先進理工学研究科 生命医科学専攻 博士1年/片山翔太〕

一般投票部門最優秀賞の秋元さん

未来を拓く多分野連携:若手研究者の歩み

「未来を拓く多分野連携:若手研究者の歩み」は、第14期アーリーバードメンバー15名が4つのグループに分かれ、グループ折々のテーマを発表しました。この企画は異分野交流を目的としたものであり、数カ月に渡って各グループ議論を重ね、審査員の先生方3名に審査していただきました。各グループのメンバーと発表のタイトルは以下の通りです。

[グループA]創発的研究における必要要素の考察:共同研究活動を通じた実践的側面の分析

メンバー:伊藤 暖(ナノD1/学振)、三宅 良介(先進健康D2)、袰主 暖(応物D2/学振)、秋元 洋希(生命理工D1/学振)、前田 隼佑(応数D1)、小林 由央(材料D3)

[グループB]海外で活躍する若手研究者との意見交換会・講演会

メンバー:新藤 幹(建築 助教)、李 家隆(情報D4)、宮島 悠輔(応物D3/助手)

[グループC]理工学と法学の関わりに関する意見交換会

メンバー:中道 和也(生医D2)、塩田 達也(電生 次席研究員)片山 翔太(生医D1)

[グループD]理系離れを食い止めろ!若手研究者達のアウトリーチ活動記

メンバー:阪井 健人(機航D2)、河井 雪野(応数D1)、諏訪 駿之介(先進理工 一貫制3年)

先生方の審査は 1. 各人の発言は適切であったか?(論理性があったか) 2. 議論としてまとまっていたか?(時間配分や論点の統一など) 3. 若手研究者が直面する課題について、現状の整理と解決策の提示がなされていたか? 4. 加点対象(構成上の工夫、議論の明快さなど) の4項目を各5点満点で評価していただきました。結果として、グループDが最優秀賞に選ばれました。先生方からはグループについても非常に高いレベルであったとお言葉をいただきました。以下に各グループの代表者の感想を掲載します。

〔先進理工学研究科 生命医科学専攻 博士1年/片山翔太〕

グループA:本チームでは、アーリーバードメンバーの今後の研究活動の発展を目的として、共同研究活動を実施しました。まず、メンバー内で小規模なワークショップを開催し、各自が5分間のプレゼンテーションを行うことで、専門分野や興味を共有しました。次に、お互いの研究をより深く理解するため、約60分間のポスター発表を実施しました。

この取り組みの結果、8組のうち3組が共同研究案を構築し、それぞれのグループで実際に共同研究を進めました。審査の先生方からは、科研費への応募提案など、今後の発展につながる貴重なコメントをいただきました。

今回の活動を通じて、メンバー間の研究交流が深まり、新たな研究の可能性が生まれました。この成果を踏まえ、アーリーバードメンバーが1年間の枠を超えて、さらに研究活動に邁進することを期待しています。

〔先進理工学研究科 ナノ理工学専攻 博士2年/伊藤暖〕

グループB:本チームではアーリーバードメンバーの今後のキャリアを考える上で、海外での研究活動に注目しました。そこでデンマーク工科大学で2021年から現在まで研究されている篠田純先生を招待して、講演会および意見交換会を開催いたしました。海外での研究費獲得のコツや研究留学のきっかけづくり、研究成果のアピール方法についてご教示いただきました。審査の先生方からは、Zoom等を活用した他分野で海外で活躍されている先生方を招待する案や、海外での研究留学があるアーリーバードメンバーからも講演も聞いてみたい、といった様々なコメントをいただきました。今回の活動、講演会、意見交換を踏まえて、今後更にアーリーバードメンバーが国内外で活躍することを期待しております。〔創造理工学部 建築学科 助教/新藤幹〕

グループC:本チームでは文理融合の活動の一環として、法学研究者との意見交換会を開催いたしました。参加いただいた法学者は、本学法学学術院で先端科学技術と法コースを担当されている先生方で、理工学に対する理解も非常に深いと感じました。我々、理系研究者が法学について議論できるか不安でしたが、想像以上に議論が活発に行えたことに驚きました。最終的に継続的なディスカッションや交流の必要性を双方で確認しました。法学者審査の先生方からは、「文理融合と聞いても我々教員でもイメージしにくい。意外とモデルとなる活動がない中で、法学者との交流は非常に良い経験であったのではないだろうか。」といったお言葉をいただきました。今後も異分野との交流を継続し、若手研究者として成長していければと思います。

〔先進理工学研究科 生命医科学専攻 博士1年/片山翔太〕

グループD:本チームでは我々メンバーの後進の研究者を育成するために、まずは中高生の間で理系離れが進んでいることに注目しました。そこでメンバーの母校である早稲田大学高等学院を例としたケーススタディについて、2025年2月に同校で実施したアウトリーチ活動の報告を兼ねて行いました。審査の先生方からは、高校生が進学学部・専攻の選択についてどのような要因を重視するかといった疑問や、また理系離れに限らず博士離れにも注力していただきたい、といったコメントをいただき、いずれも有意義な議論を行うことができました。今回のアウトリーチ活動や本報告会での発表、フィードバックを活かして、アーリーバード以外の今後の活動でも、若手研究者だからこそできるアウトリーチ活動に挑戦していきたいと思います。

〔基幹理工学研究科 機械科学・航空宇宙専攻 博士2年/阪井健人〕

最優秀賞のグループD

終わりに

成果報告会の最後には理工総研所長・高橋大輔先生から講評および閉会のご挨拶をいただき、第14期アーリーバードプログラム成果報告会は幕を下ろしました。本報告会にご参加の皆様、そして今期アーリーバードプログラムを支えてくださった皆様に改めて感謝申し上げます。

開催概要

若手研究者が紡ぐ知の未来像~社会と共鳴する実践知の創出~

日時|2025年3月12日(水)13:00~16:00

会場|オンライン開催/ Zoomウェビナー

内容

年間活動報告、メンバーによる5min.プレゼンコンテスト、未来を拓く多分野連携:若手研究者の歩み

プレゼンコンテスト審査員|理工総研 所長 高橋大輔、副所長 青木隆朗、宮下朋之

アーリーバードプログラムとは?:理工学術院総合研究所の若手研究者(博士後期課程~ポスドク)育成・支援プログラム。異分野の若手研究者同士が交流を図りながら、研究者としてのスキル・キャリアアップを目指して、ワークショップや交流会を自らの手で企画・実施する活動に取り組む。2025年度第15期アーリーバードの公募は4月2日から行う予定。