- ニュース

- 【開催報告】第12期アーリーバード成果報告会 「若手研究者が織りなす協奏 ~革新的研究の創出へ~」

【開催報告】第12期アーリーバード成果報告会 「若手研究者が織りなす協奏 ~革新的研究の創出へ~」

- Posted

- Wed, 22 Mar 2023

3月7日火曜日午後、理工学術院総合研究所(以後、理工総研)の若手研究者育成・支援事業『アーリーバードプログラム』の1年間の活動を締めくくる成果報告会が開催されました。第12期アーリーバードは年間を通してほぼ対面の活動を復活させましたが、成果報告会は昨年と同様にウェビナーを用いたハイブリッド方式で行いました。

最初に理工総研所長・木野邦器先生より開催挨拶をいただき、続いて幹事の石崎さんと小林さんが本プログラムの年間の活動報告を行いました。

(以下、〔 〕内は記事執筆者名です)

1年間の活動報告

第 12 期アーリーバードプログラムは 2022年 6 月から始まり、前期は月におよそ 4 回、後期は月におよそ 2 回、月曜日の夜 18 時にメンバー全員での活動を行いました。昨年度と異なり、コロナ禍による社会情勢への影響が比較的収まってきたことにより、本年度の活動の大半は、対面での実施ができました。一方で、最終報告会は、コロナウイルスの感染を考慮し、対面・オンラインのハイブリット形式で開催した。コロナ禍前の「異分野交流」が徐々に実現できるようになり、嬉しさをかみ締めつつ、充実した活動を実施することができました。

第 12 期アーリーバードプログラムは 2022年 6 月から始まり、前期は月におよそ 4 回、後期は月におよそ 2 回、月曜日の夜 18 時にメンバー全員での活動を行いました。昨年度と異なり、コロナ禍による社会情勢への影響が比較的収まってきたことにより、本年度の活動の大半は、対面での実施ができました。一方で、最終報告会は、コロナウイルスの感染を考慮し、対面・オンラインのハイブリット形式で開催した。コロナ禍前の「異分野交流」が徐々に実現できるようになり、嬉しさをかみ締めつつ、充実した活動を実施することができました。

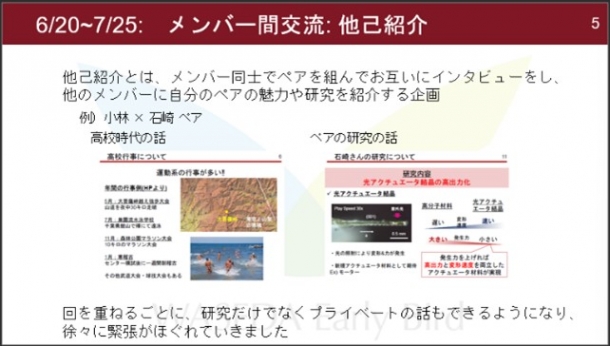

では、1 年間の活動内容について説明します。前期は他己紹介を実施しました。他己紹介とは、メンバー同士でペアを組んでお互いにインタビューをし合い、他のメンバーに自分のペアの魅力や研究を紹介する企画です。これは、異分野に深く触れ合い理解すること、メンバー間の親睦を深めることを目的としています。回を重ねるごとに、研究だけでなくプライベートの話もできるようになり、徐々に緊張がほぐれてきました。

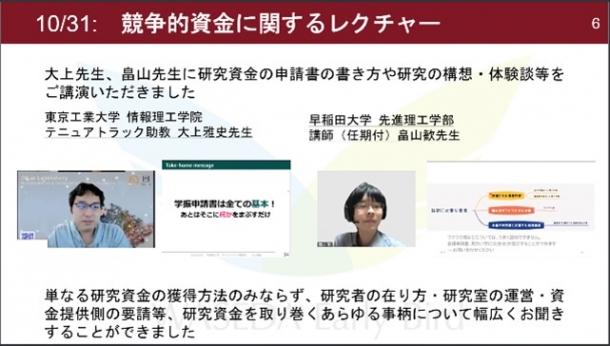

後期の活動では、2 種類の講演会と理工総研募集次席研究員の方々との交流会、共同研究計画を実施しました。まず競争的資金に関する講演会では、2 名の先生方に研究資金の申請書の書き方や研究の構想・体験談等をご講演いただきました。講師の先生がたからは、単なる研究資金の獲得方法のみならず、研究者の在り方・研究室の運営・資金提供側の要請等、研究資金を取り巻くあらゆる事柄について幅広くお聞きすることができました。

アーリーバードプログラム OBOG の講演会では、博士号取得後に国内外の様々な場所でご活躍されている3名の先生方にキャリア形成・研究の進め方について講演していただきました。上記2つの講演会では、講演終了後に SpatialChat というバーチャル空間を使用して、懇親会を実施ましたが、このとき講師の先生がたにはざっくばらんに学生の質問に回答していただき、講演会とはまた違ったコミュニケーションをとることができ、交流が深まりました。

アーリーバードプログラム OBOG の講演会では、博士号取得後に国内外の様々な場所でご活躍されている3名の先生方にキャリア形成・研究の進め方について講演していただきました。上記2つの講演会では、講演終了後に SpatialChat というバーチャル空間を使用して、懇親会を実施ましたが、このとき講師の先生がたにはざっくばらんに学生の質問に回答していただき、講演会とはまた違ったコミュニケーションをとることができ、交流が深まりました。

理工総研募集次席研究員の方々との交流会では、総研募集次席研究員 2 人+アーリーバードメンバー2~3 人のグループに分かれ、お互いの研究紹介を行いました。次席研究員の方々との白熱した議論や、次席研究員の方々直々のプレゼンを目の当たりにし、異分野同士の研究交流を実感するとともに、異分野ならではの切り口・着眼点を得ることができました。

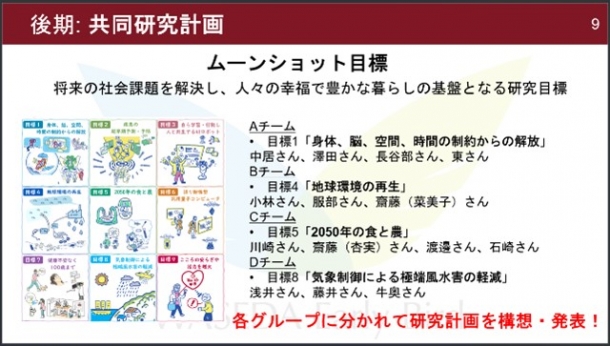

最後に、共同研究計画について説明します。アーリーバードのメンバーが複数のグループに分かれ、それぞれが興味のある研究テーマを選んで研究計画を立案しました。本年度は 4つのグループに分かれ、内閣府が掲げる「ムーンショット目標」の 9 つの目標に関連して独自に研究テーマを設定しました。異なる分野のメンバー同士で 1 つの課題に取り組むことで、各分野のエッセンスを取り入れられ、今までにない新たなアイデアを作り出すことができました。これらの経験は、産学官いずれの道に進むことになっても参考になると感じました。

最後に、共同研究計画について説明します。アーリーバードのメンバーが複数のグループに分かれ、それぞれが興味のある研究テーマを選んで研究計画を立案しました。本年度は 4つのグループに分かれ、内閣府が掲げる「ムーンショット目標」の 9 つの目標に関連して独自に研究テーマを設定しました。異なる分野のメンバー同士で 1 つの課題に取り組むことで、各分野のエッセンスを取り入れられ、今までにない新たなアイデアを作り出すことができました。これらの経験は、産学官いずれの道に進むことになっても参考になると感じました。

〔先進理工学専攻一貫制博士3年/石崎一輝、材料科学専攻博士後期課程1年/小林由央〕

次はメンバー全員が個人研究を発表する、5min.プレゼンコンテストです。今年は直前にプレゼン練習を活動に組み込んで本番に臨んだのですが…

5min.プレゼンコンテスト

今年度も各メンバーの1年間の研究成果発表する5min.プレゼンを実施いたしました。発表時間はその名の通り5分と短く、さらに、一般の方や研究分野の異なる研究者にも伝わるような発表が求められました。筆者を含め、メンバーの多くが非常に難しいと感じる中、各自が多くの方に理解してもらえるような趣向を凝らし、取り組みました。

本年度は成果報告会前に5min.プレゼンの発表練習を執り行うことで、メンバー間でスライドの構成や発表内容について意見交換を行い、本番に向けてブラッシュアップを行ないました。そのため、当日はどの発表も練習時より磨きがかかっており、より素晴らしい発表に仕上がっていたと感じます。当日は、発表に対してZoomのQ&A機能を用いた質疑応答も行なわれており、とても盛り上がったコーナーであったと感じました。

最優秀賞に輝いた澤田さんの発表シーン

審査においては、審査員である4名の先生方の評価に、ウェビナー参加者からの投票も審査の点数に加点することで採点を行ないました。本年度の最優秀賞に選ばれた発表は澤田さんの「ポーラス金属を使って安心・安全な社会を創る!」、そして、優秀賞に選ばれた発表は長谷部さんの「紫外・可視・連続光で高速で大きく動く結晶の開発」でした。身近なものを例に挙げる工夫などによって非常にわかりやすくまとまっており、最優秀賞。優秀賞に選ばれるのも納得な内容であったと感じます。

優秀賞を獲得した長谷部さんの発表シーン

〔生命医科学専攻博士後期課程1年/東和志〕

休憩時間をはさみ、10月からメンバー全員が取り組んできた、共同研究計画のコンペティションへと続きます。今年は昨年とはまた違った枠組みを設定して展開しました。

共同研究計画コンペティション

審査員・理工総研執行部からは容赦ないコメントが

共同研究計画は,14名のメンバーが4つのグループに分かれ、ムーンショット目標から着想を得た非常に大きな社会的課題を解決するための研究計画を提案する、異分野交流を目的とした企画です。本報告会では,各グループが約半年間に渡って議論して練り上げた研究計画をコンペティション形式で発表し、理工総研執行部の先生方に審査をしていただきました。各グループのメンバーと研究計画のタイトルは以下の通りです。

[Aグループ] 高度な社会親和性を持つ感覚共有型ロボットハンドの開発

メンバー:東和志さん(生命医科学/D1)、澤田万尋さん(機航/D2)、中居詢子さん(生命理工/D2)、長谷部翔大さん(先進理工/D1)

[Bグループ] 海底中のレアアース回収システムの開発

メンバー:小林由央さん(材料/D1)、服部皓大さん(機航/D2)、斎藤菜美子さん(総機/D3)

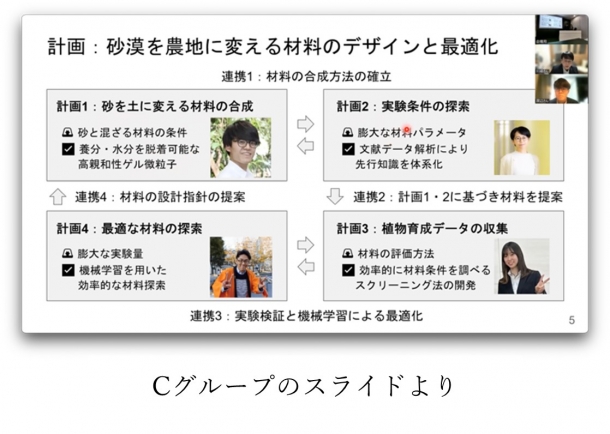

[Cグループ] 環境に依存しない次世代農業システムの開発

メンバー:石崎一輝さん(先進理工/D1)、渡辺清瑚さん(応化/D2)、川崎純菜さん(電生/学振PD)、齊藤杏実さん(応化/D3)

[Dグループ] 台風発電が可能な波力発電装置の実用化に向けた取り組み – 数値シミュレーションと実験による設計環境の開発 –

メンバー:藤井愛実さん(機航/D1)、牛奥隆博さん(機航/D3)、浅井大晴さん(応数/D3)

理工総研執行部の審査では,新規性・有用性・実現性・異分野交流による相乗効果・自由加点の5つの項目で採点をしていただき、審査の結果、Aグループが最優秀賞に選ばれました。発表後の質疑応答では、どのチームも先生から「着眼点は良い」「よく練られた計画である」とお褒めの言葉をいただいた一方で、「もう少し異分野の研究者同士の繋がりが欲しかった」「タイトルと研究内容に少しギャップがある」といった厳しい意見もいただきました。しかし、当日の先生方のコメントを含めて、本企画は各メンバーの大きな糧になったのではないかと思います。以下に各グループの感想を掲載致します。(以下,各チームの感想)

〔機械科学・航空宇宙専攻博士後期課程3年/牛奥隆博〕

グループA

審査員のコメントに傾聴するAグループのみなさん

今回のテーマは、音楽の話をしている最中に、「楽器を遠隔で演奏できたら面白そう」という会話をしたことがきっかけで着想を得ました。そこから、各々の知識、技術で何が実現できるのか議論した結果、触覚をフィードバックできるロボットハンドをテーマとしました。メンバーそれぞれの担当箇所をどのように融合するかが議論を進める中で非常に難しかったと感じましたが、一方で、それらの議論の時間は非常に充実した時間でもあり、貴重な経験となったと思います。この経験は、今後の活動においても必ずや糧になると確信しております。短い時間でしたが、ありがとうございました。(東和志)

グループB

定例会で議論中のBグループ

本チームでの共同研究計画は、地球環境の再生というポップな研究目標、各メンバーの研究分野の広さ、ニーズに合った研究提案の難しさ、中間発表後の大幅な方向換等様々な困難に直面した活動でした。そのような中で研究計画を完成することができたのは。偏にチームメンバーの皆さんが自分の専門外であるロボットや CFD に関して様々な研究のアイデアや着眼点を提供してくださり、研究計画の形に仕上げてくださったおかげです。短い間でしたが皆様、本当にありがとうございました!(小林由央)

グループC

グループ内での話し合いの中で、メンバー4 人の研究内容から「土壌代替材料を開発できればいいよね」というアイデアを得ることができた。そこからは、メンバー内で 2 人が機械学習を使用しているため、機械学習を取り入れた材料開発をテーマにすることした。取り組む研究の根幹となる要素である「材料の作製」、「材料の評価」、「設計指針の確立」のそれぞれを得意とするメンバーがいた。結果、スムーズに担当箇所を決定でき、具体的な研究内容も決めることができた。議論に多くの時間を費やしたが、異分野交流ができた充実した時

グループ内での話し合いの中で、メンバー4 人の研究内容から「土壌代替材料を開発できればいいよね」というアイデアを得ることができた。そこからは、メンバー内で 2 人が機械学習を使用しているため、機械学習を取り入れた材料開発をテーマにすることした。取り組む研究の根幹となる要素である「材料の作製」、「材料の評価」、「設計指針の確立」のそれぞれを得意とするメンバーがいた。結果、スムーズに担当箇所を決定でき、具体的な研究内容も決めることができた。議論に多くの時間を費やしたが、異分野交流ができた充実した時

間であった。ここでの経験を今後の研究生活に必ず活かしていきたい。(石崎一輝)

グループD

プレゼン中のDグループ

残念ながら最優秀賞には届きませんでしたが、これまでの半年間の共同研究計画を練り上げる中で行ってきた議論は楽しかったです。それぞれのメンバーがどのような研究を行なっていて、どのような技術・アイディアを持っているのか、お互いに説明と質問を繰り返していく中で、一つの共同研究計画をまとめられたことは大変貴重な経験になりました。今回は計画に留まりましたが、いつか本当に一緒に共同研究ができたらと思います!(牛奥隆博)

審査結果発表

副所長・古井健二先生によるご講評の後、理工総研執行部の先生による審査と一般参加者による投票により。5min.プレゼンコンテストと共同研究計画コンペティションの受賞者が決定されました。5min.プレゼンコンテストでは澤田万尋さん(機械科学・航空宇宙専攻、D2学振、鈴木研究室)が最優秀賞を、長谷部翔大さん(先進理工学専攻、D1 学振、朝日研究室)が優秀賞を受賞されお二人にはトロフィーが授与されました。共同研究計画コンペティションにおいては、A グループによる「高度な社会親和性を持つ感覚共有型ロボットハンドの開発」が1位となり、チームメンバーにトロフィーが授与されました。

最後に理工総研副所長・近藤圭一郎先生から閉会のご挨拶を頂き、第 12 期アーリーバードプログラム成果報告会は幕を下ろしました。本年度の成果報告会では、メンバーによる研究プレゼンや共同研究計画を通じて、異分野融合や共同研究を執り行う上で大切なことを身を以て学ぶことができました。本報告会にご参加の皆様,そして今期アーリーバードプログラムを支えてくださった皆様に改めて感謝申し上げます。

〔材料科学専攻博士後期課程1年/小林由央〕

左から近藤副所長、古井副所長、長谷部さん、澤田さん、木野所長

左から近藤副所長、古井副所長、長谷部さん、澤田さん、東さん、中居さん、木野所長

第12期アーリーバードメンバーの集合写真:皆さんお疲れ様でした!

開催概要

日時|2023年3月7日(火)14:00~17:10

会場|オンライン開催/ Zoomウェビナー

内容 年間活動報告、メンバーによる5min.プレゼンコンテスト、共同研究計画発表

審査員|理工総研 所長 木野邦器・同副所長 近藤圭一郎、古井健二※、基幹理工講師 劉言 ※審査員長

アーリーバードプログラムとは?:理工学術院総合研究所の若手研究者(博士後期課程~ポスドク)育成・支援プログラム。異分野の若手研究者同士が交流を図りながら、研究者としてのスキル・キャリアアップを目指して、ワークショップや交流会を自らの手で企画・実施する活動に取り組む。2023年度第13期アーリーバードの公募は4月3日(月)開始予定。