- ニュース

- 【開催報告】異分野交流で未来を拓け!第11期アーリーバード成果報告会

【開催報告】異分野交流で未来を拓け!第11期アーリーバード成果報告会

- Posted

- Wed, 30 Mar 2022

3月9日水曜日午後、理工学術院総合研究所(以後、理工総研)の若手研究者育成・支援事業『アーリーバードプログラム』の1年間の活動を締めくくる成果報告会が開催されました。第11期アーリーバードは昨年に引き続き、新型コロナウィルス感染症対策によりオンライン中心の活動にならざるを得ませんでしたが、感染症と並走したこの1年を総括するイベントとなりました。

最初に所長・木野邦器先生より開催挨拶をいただき、続いて幹事の萩原さんが本プログラムの年間の活動報告を行いました。

(以下、〔 〕内は記事執筆したメンバーです)

1年間の活動報告

活動報告をする萩原さん

第11期アーリーバードプログラムは2021年6月から始まり、月におよそ2回、月曜日の夜18時にメンバー全員での活動を行なった。昨年度に引き続き、コロナ禍による社会情勢への影響が収まることはなく、本年度の活動も原則オンラインでの実施となってしまった。しかし、幹事をはじめとするメンバー個人個人が情勢をこまめに俯瞰しながら意欲的に活動していたため、対面での活動を2回だけ行うことができた。その甲斐あって、最終報告会も対面・オンラインのハイブリッドで開催することができ、時代に合わせながらも「異分野交流」に重きを置いた、充実した活動を行うことができたように感じる。

前期は他己紹介を実施し、メンバー間の理解を深めた前期には分野が離れている2、3人でチームを作り、お互いをインタビューし合い、相手の研究や私生活などについて30分程度でプレゼンする「他己紹介」を実施した。これは、異分野に深く触れ合い理解すること、メンバー間の親睦を深めることなどを目的としている。自分と異なる分野・生活スタイルのことを紹介するためには、自分が理解できるまで質問する必要があり、それが自ずと、異分野への深い理解へと繋がっていたように感じる。前期の活動を経て、幅広い分野・考え方のメンバーがいることを詳細に認識することができ、物事をあらゆる人にわかりやすく伝える力の重要性を実感した。

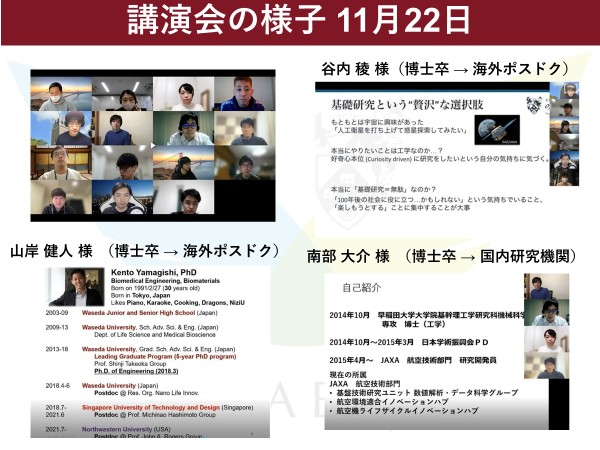

後期の活動については、メンバーへの活動内容アンケートで特に希望の多かった「キャリア形成」「共同研究」を軸に活動を実施した。「キャリア形成」については、博士号取得後、国内や海外の様々な場所で活躍されている6名の方をお招きし、講演会を開催した。またSpacial Chatというバーチャル空間を使用して、講演者も交えた懇親会を行なった。メンバーからの事前のQ&Aにも丁寧に回答していただいただけでなく、特に、海外でポスドクとして活躍されている博士人材の方と交流することができたのは大きな経験となった。何より、様々な場所にいる方に講演をお願いできること自体が、オンラインの醍醐味であると感じた。

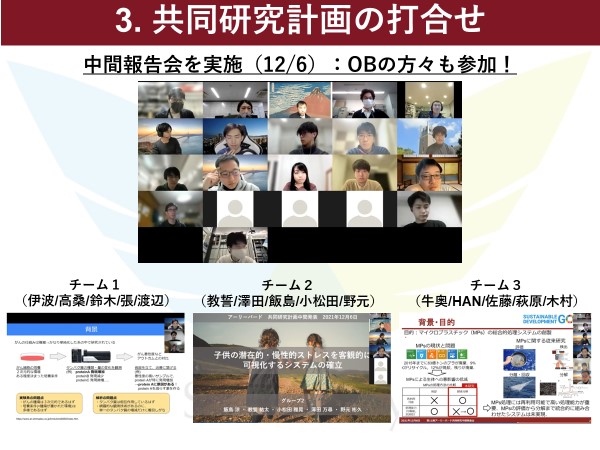

「共同研究」については、実際に異分野が集まって共同研究を行うとどうなるかを体験するため、“SDGs”をキーワードとして5人1グループで共同研究計画を立案・推敲した。新しい学術的知見を積み上げる作業はまさしく「巨人の肩の上に乗る」ことそのものであり、異分野同士が融合し、お互いのエッセンスを取り入れることで初めて新しい発見、開発につながる。また実際に共同研究を行う際には、1つの目的に向かって各々があらゆる知恵を入れ込む必要がある。異なる分野のメンバー同士で1つの課題に取り組むという経験は将来、産学官いずれの道に進むことになっても参考になると感じた。

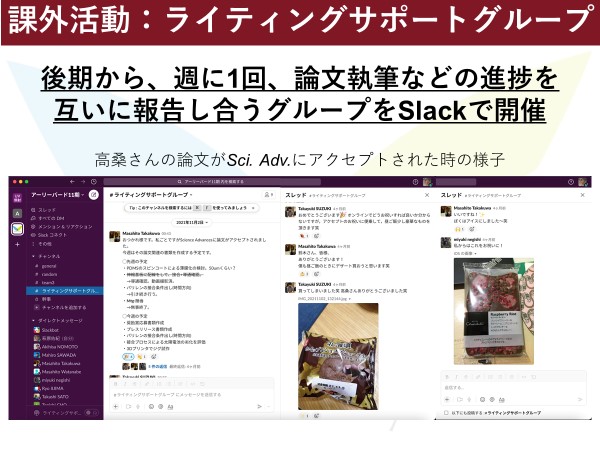

この他に、活動時間の以外を使って、希望するメンバーで「ライティングサポートグループ」を立ち上げ、毎週、論文執筆や研究活動の進捗などを報告し合った。研究室内で「井の中の蛙」状態になりがちな中、他のメンバーの研究活動・スケジューリングは自分の研究活動に大きな刺激となった。お互いを鼓舞し、讃えあうことにも繋がり、研究を行う上での大きな心の柱となった。

〔先進理工学専攻一貫制博士3年/萩原佑紀〕

次はメンバー全員が個人研究を発表する、5min.プレゼンコンテストです。昨年のメンバーが予想外に苦戦したとこぼしたコンテンツですが、第11期メンバーはどうでしょうか。

5min.プレゼンコンテスト

5min.プレゼンコンテストでは,アーリーバードメンバー各々が今年度取り組んだ研究を発表しました.しかし,発表時間は5分,さらに分野外の方々にも伝わるように心がけるという制約があり,各メンバーが工夫を凝らして発表していました.さらに,ZoomのQ&A機能を用いて一般参加者からも発表内容に関する質問を頂き,活発な議論

も行われていました.さらに,理工総研の4人の先生方による,発表の仕方や研究内容の面白さ等の評価に加えて,一般参加者の方にも審査をして頂きました.

プレゼン中の高桑さん

その結果,最優秀賞に高桑聖仁さんの「水蒸気プラズマ処理による超柔軟導電接合」,優秀賞に渡辺昌仁さんの「レイリー・ベナール対流に現れるカオス的な流体輸送のメカニズム解明に関する実験的研究」が選ばれました.審査員長である高口洋人教授の講評では,伝わりやすく丁寧に発表されているというお言葉を頂きました.

プレゼン中の小松田さん

その一方で,全員のプレゼンが学会でなされるようなお手本のようで,5minで分野外の方に魅力的な発表をするという観点からは,より独創的なプレゼンをした方が良いのではというお言葉も頂き,この一年の異分野交流を機に,より固定概念を壊していかなければと感じました.

〔物理・応物専攻D2/鈴木貴大〕

休憩時間をはさみ、10月からメンバー全員が取り組んできた、共同研究計画のコンペティションへと続きます。

共同研究計画発表

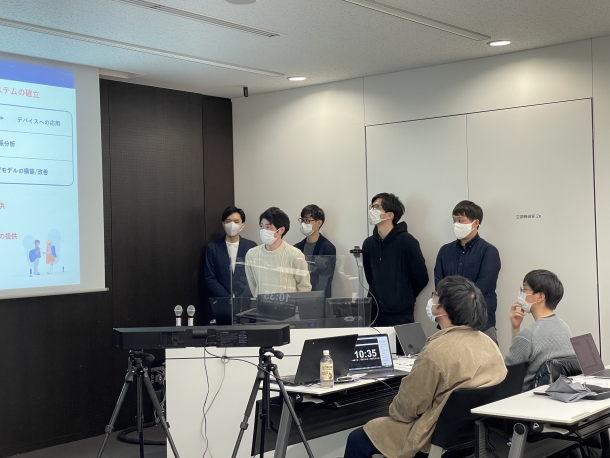

今年度のアーリーバードプログラムでは,異分野交流を目的として,メンバー15人が3チームに分かれた上で,各自の専門性を生かしてSDGsを目指す共同研究計画を考案しました.成果報告会では,これまで練ってきた計画をチームごとに発表し,コンテストという形で,理工総研の先生方に審査をして頂きました.各チームのメンバーとタイトルは以下の通りです.

チーム1(伊波,高桑,鈴木,張,渡辺)がん進行の原因解明とその抑制に向けた新規アプローチ〜スフェロイド細胞塊の高精度培養実験と多次元データ解析の融合〜

チーム2(教誓,澤田,飯島,小松田,野元)児童の潜在的・慢性的ストレスを客観的に可視化するシステムの確立

チーム3(牛奥,HAN,佐藤,萩原,木村)マイクロプラスチック問題の解決に向けた総合的研究〜評価・検出・分離・分解するシステムの創製〜

また,審査項目については,メンバーで長い時間をかけて議論した上で,先生方に以下のようにご提案して,こちらを採用して頂きました.

また,審査項目については,メンバーで長い時間をかけて議論した上で,先生方に以下のようにご提案して,こちらを採用して頂きました.

①研究の新規性(どれだけ新しいアイディアの研究か)

②研究の有用性(研究成果がどれだけ有用なものとなるか)

③研究の実現性(どれだけ実現可能な研究か)

④異分野交流によりどれだけ相乗効果を生み出しているか

⑤自由加点

この審査項目の特徴としては,「自由加点」があることです.審査員の先生方は,例えば,説明のわかりやすさや,計画がどれだけ挑戦的か等,①〜④以外の点でも評価することができるようになっております.審査の結果,チーム1が最優秀賞,チーム2が殊勲賞,チーム3が技能賞となりました.先生方からは,とても良く考えられていると評価して頂いた部分もあった一方で,もう一歩視点を引いたり,異分野をもっと斬新に融合させたりした方が良いというご意見を頂き,共同研究計画を立てる難しさを痛感じました.しかし,今回得られたこの経験は,今後実際に共同研究を行う際には大変役に立つだろうと感じました.最後に,各チームの代表者の感想を記載します.

チーム1「各々の専門領域や興味を共有する中で、「細胞生存に必要だが、量が多いとがんを促進するタンパク質」の話題と力学の話題が繋がり、今回の発表テーマの元になりました。お互いの専門領域に対する率直な好奇心を原動力とし、納得いくまで対話する、充実した時間を過ごすことができました。様々にアドバイスをいただきながら議論を行う中で、自分の研究にも生かせる「研究力のタネ」を沢山学ぶことができたと感じています。ありがとうございました!」

チーム2「このメンバーで共同研究計画を行うとなった時、分野の幅が広かったので一つのテーマに落とし込むのは大変だろうなと思っていました。最終的に「子供のストレス」という心理的要因に対して化学的なアプローチというチャレンジしたテーマでまとまった発表ができたのは優秀な皆さんのおかげかなと思います。同時に研究活動においての議論の大切さも再認識しました!今後の研究活動においてもお互いに刺激しあえる議論がまたできたらなと思います。短い間でしたが本当にありがとうございました!」

チーム2「このメンバーで共同研究計画を行うとなった時、分野の幅が広かったので一つのテーマに落とし込むのは大変だろうなと思っていました。最終的に「子供のストレス」という心理的要因に対して化学的なアプローチというチャレンジしたテーマでまとまった発表ができたのは優秀な皆さんのおかげかなと思います。同時に研究活動においての議論の大切さも再認識しました!今後の研究活動においてもお互いに刺激しあえる議論がまたできたらなと思います。短い間でしたが本当にありがとうございました!」

チーム3「共同研究計画を始めた当初は全員が手探りの状態でしたが,「全員がミクロなものを対象として研究しているから,マイクロプラスチックをテーマにしてはどうか」という何気ない一言から議論が始まり,時に厳しい意見を貰いながらも最後に形にできた時はとても嬉しく思いました.議論する中で専門の異なる5名から出る意見は興味深く,この経験は今後の研究においても大きな糧になると思います.皆様,どうもありがとうございました!」

〔機械科学・航空宇宙専攻D3/渡辺昌仁〕

審査結果発表

最優秀賞の高桑さん

優秀賞の渡辺さん

副所長・高口洋人先生による講評の後、執行部の審査と一般参加者の投票結果を反映させた5min.プレゼンコンテスト結果発表があり、木野所長から高桑さんと渡辺さんへトロフィーの授与が行われました。共同研究計画の審査結果も続いて発表され、各チーム代表者に賞状が授与されました。

最後に副所長・高橋大輔先生から閉会の挨拶をいただき、第11期アーリーバード成果報告会は幕を下ろしました。

第11期アーリーバードの成果報告会は執行部とメンバーが会場でのプレゼンや質疑を行い、一般参加者はオンラインにてメンバーとの質疑応答に加わりました。メンバーの研究プレゼンと共同研究計画コンペティションにより、異分野融合をより生き生きと表現する試みはいかがだったでしょうか。ご参加の皆様、そして本プログラムを支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます。

開催概要

異分野交流で未来を拓け!第11期アーリーバード成果報告会

日時|2021年3月9日(水)14:00~17:10

会場|オンライン開催/ Zoomウェビナー

内容 年間活動報告、メンバーによる5min.プレゼンコンテスト、共同研究計画発表

プレゼンコンテスト審査員|理工総研 所長 木野邦器・同副所長 近藤圭一郎、高口洋人※、高橋大輔 ※審査員長

アーリーバードプログラムとは?:理工学術院総合研究所の若手研究者(博士後期課程~ポスドク)育成・支援プログラム。異分野の若手研究者同士が交流を図りながら、研究者としてのスキル・キャリアアップを目指して、ワークショップや交流会を自らの手で企画・実施する活動に取り組む。2022年度第12期アーリーバードの公募は4月1日から行う予定。