- ニュース

- アーリーバード、共同研究計画中間報告会を実施(12月6日開催)

アーリーバード、共同研究計画中間報告会を実施(12月6日開催)

Dates

カレンダーに追加1206

MON 2021- Posted

- Fri, 28 Jan 2022

理工学術院総合研究所(理工総研)の若手研究者育成・支援プログラム『アーリーバード』ではこれまでにウェブ記事で紹介した若手研究者の講演会と並行して、異分野のメンバーでタッグを組んだ共同研究計画を取り組んできました。3月9日の成果報告会で披露するこのプロポーザルをブラッシュアップするために、アーリーバードOBOGも呼び込んだ中間報告会を行いました。予想を超えた質疑応答が展開され、血の気が引いた場面も・・・この報告会について、幹事がレポートします。

第11期アーリーバードの「共同研究計画」とは?

今回は3月9日の成果報告会に向け、10月から3グループに分かれて議論を重ねてきた、共同研究計画についての中間報告会を実施した。共同研究計画については”SDGs”をキーワードとしており、各グループにおいて以下の研究計画を立案し、推敲を重ねている。

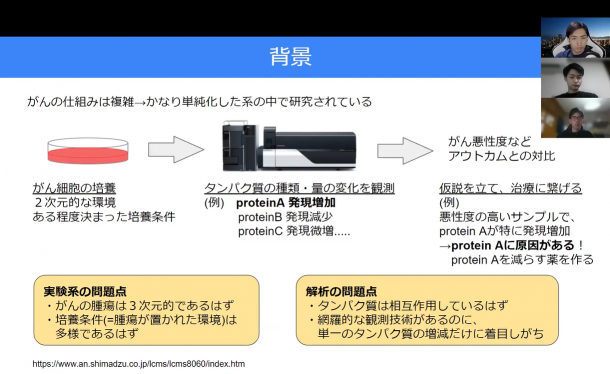

チーム1のスライドより

チーム1「がん進行の原因解明とその抑制に向けた新規アプローチ ースフェロイド細胞塊の高精度培養実験と多次元データ解析の融合ー」

概要:新たな培養環境と測定手法の構築により多種のデータを高精度で取得する。得られた多次元データの数理解析により、今まで少数の変数でしか議論されてこなかったがん進行のメカニズムを現実に即した形で描写することを目指す。

チーム2のスライドより

チーム2「児童の潜在的・慢性的ストレスを客観的に可視化するシステムの確立」

概要:本研究では、これまでに科学的アプローチが限られていた児童のストレス解釈に挑む。新たな測定法の開発と大規模実測調査によりストレスを客観的に分析し、数理解析により主観的ストレス要因への帰属を試みる。

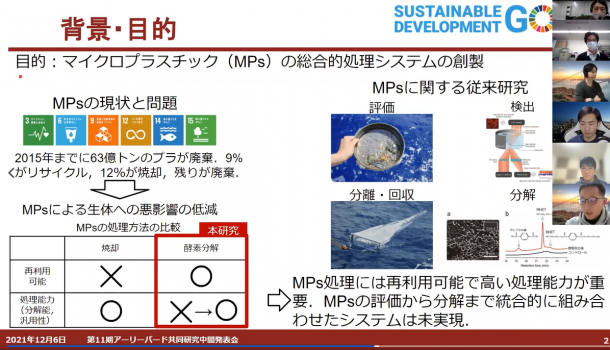

チーム3のスライドより

チーム3「マイクロプラスチック問題の解決に向けた総合的研究」

概要:海洋などの環境に存在するマイクロプラスチックの評価・検出・分離・分解する統合的なシステムを構築する。本研究で新たに定量的・包括的なアプローチを確立し、環境汚染についての理解を深めることを目指す。

なお今回の中間報告会では、アーリーバードのメンバーだけでなくOBの方々をお招きし、オブザーバーとして参加していただいた。各グループ10分間で発表を行い、メンバー間で意見交換を行った。またOBの方からの貴重な意見・コメントもいただくことができた。

中間報告会での議論と、評価基準への意識

中間報告会を通して得られたことが2点あった。1つ目は、共同研究計画を考案する際に、グループ間で重要視しているポイントが大きく異なっていることが再認識できた点である。特に予算に対する考え方がグループごとに大きく異なっており、予算の具体性を重視して共同計画を組み立てているグループもあれば、研究内容や実験計画を堅実に組むことを中心に据えているグループも存在した。このため、自分たちのグループにはなかった視点が他のグループの計画には多数盛り込まれていた。成果報告会までに他グループの発表を見て得たことを自分たちの計画に還元し、推敲を重ねていきたい。

2つ目は、評価基準について深く考える必要があることがわかった点である。OBの方々からも意見・コメントをいただく中で、実際にどのような評価基準で共同研究計画を評価するべきかが明確になっていない点に気づいた。これは、グループごとに分かれて議論しているだけでは浮かんで来なかった疑問であると感じた。

成果報告会に向けて準備するべき内容がわかったことで、今後の活動に深みが増していくように感じた。是非、残りの活動も有意義なものにしていきたい。

オブザーバーとして参加してくださったOBの皆様、ご協力ありがとうございました。

文責:先進理工学研究科 先進理工学専攻 一貫制博士3年 萩原 佑紀