- ニュース

- 「正解」にとらわれず考え続けた先に“新たな発見”がある【文学分野】小黒昌文教授

「正解」にとらわれず考え続けた先に“新たな発見”がある【文学分野】小黒昌文教授

- Posted

- Mon, 18 Aug 2025

“世界一長い小説”との出会い

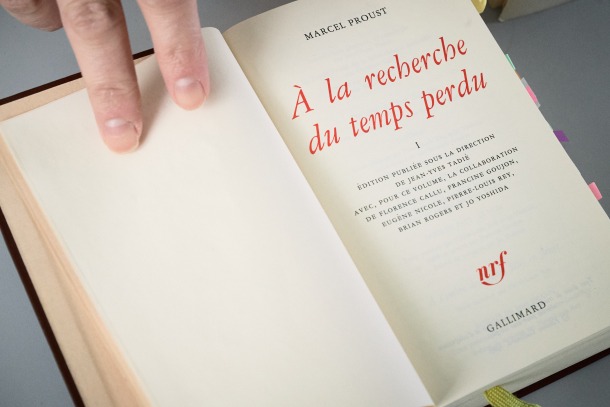

専門はフランス近現代文学です。大学院では19世紀初頭から20世紀初頭までのフランス小説をおもな守備範囲としながら、マルセル・プルースト(1871-1922)という作家の生と作品を研究の中心にすえています。プルーストは生涯を賭して執筆した大長編小説『失われた時を求めて』(1913-1927)によって後世に名を残しました。私自身の関心は、1人称で綴られたこの自伝的な回想小説が、同時代の文化的、社会的、政治的な文脈のなかでどのように紡がれていったのかという点にあります。

はじめて『失われた時を求めて』を手に取ったのは大学2年生のときでした。ちくま文庫から井上究一郎・個人全訳(全10巻、1992-1993年)が刊行され、厚手の文庫がズラリと書店に並んでいる光景に、訳もなく引き寄せられたのがきっかけです。ほどなくして集英社からは鈴木道彦・個人全訳(全13巻、1996-2001年)が発表され、文芸誌などでもプルーストが脚光を浴びていた状況も、私にとっては幸運だったかもしれません。その意味では、プルースト研究の世界的権威である吉川一義先生の個人全訳(岩波文庫全14巻、2010-2019年)が読めるようになった今日、私たちは本当に贅沢な読書環境にあるといえるでしょう。

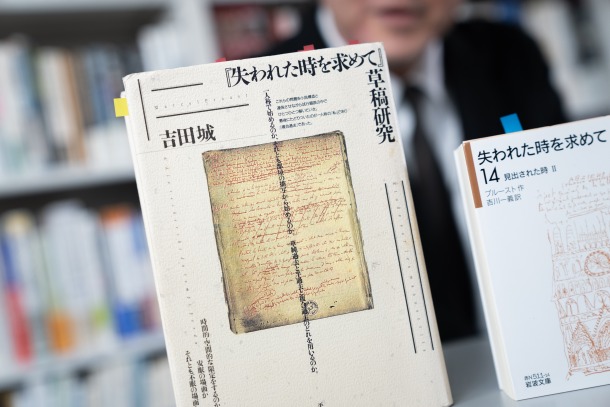

早稲田大学卒業後は京都大学の大学院に進学し、生涯の恩師になる吉田城先生のもとで勉強を始めました。先生は長い闘病の末に54歳の若さで急逝されましたが、緻密な考証を貫く厳しさと、どこまでも華やかで明るいそのお人柄に導かれた9年あまりの歳月は、私にとってなにものにも代え難い時間となりました。思い返せば、先生のご著書『『失われた時を求めて』草稿研究』(平凡社、1993年)が上梓されたのも、私が学部生の頃です。膨大な草稿群をめぐる高度に専門的な分析を、一般読者にも開かれた平明な文章でつづった魅惑の一冊でした。たとえば、全3,000ページにもおよぶ小説の冒頭をかざる一文が決定稿となるまでの軌跡をたどりながら、プルーストの小説美学の核心へと迫ってゆくその手さばきは、発表から30年以上経ったいまも変わらない瑞々しさを湛えています。

時代背景を鍵とする研究アプローチ

では小説作品を「時代の文脈」に照らして分析をするとは、どういうことでしょうか。もちろん、作家や作品にまつわる情報や予備知識はすべて傍において、虚心にテクストを読んでいくという体験にも大きな意味があるはずです。いっぽうで、作家が時代の思潮とどのような関係を結び、どのような関心のもとで創作活動を展開していったのかを丹念に調べ、さまざまなレベルでの影響関係を問うことで、作品理解の可能性が飛躍的にひろがることもあるのです。

フランス文学史上、もっとも有名な作品のひとつであるサン=テグジュペリ作『星の王子さま』(1943)を例に取ってみます。この物語は、時代や場所を問わず、多くの読者に普遍的なメッセージや問いを届けてくれる寓話として読むことができますね。でも、作家がこの作品を第二次世界大戦下の亡命先であるアメリカで執筆したことや、ナチス・ドイツ占領下のフランスで活動していた親友のユダヤ人ジャーナリストに捧げていることを知ればどうでしょう? 屈託がないようにも思えていた王子さまの問いかけに、それまでとは違った響きを感じ取ることができるようになるのではないでしょうか。

プルーストについていくつか問いを立ててみましょう。絵画芸術に造詣の深かった作家は、同時代的に花開いた印象派の美学をどのように受け止めたのか。自宅に音楽家を招いて演奏してもらうほどの愛好家でもあった作家は、世紀末に高まったワーグナー崇拝の流れとどう関わったのか。睡眠と覚醒のはざまや、無意識の領域に切り込もうとしたその姿勢は、フロイトの精神分析やシュルレアリスムの運動とどのように比較できるのか。フランス社会を二分したドレフュス事件や、世界各地に未曾有の破壊をもたらした第一次世界大戦を、作家はどのように生きたのか。ベルエポック期の日常生活に浸透しつつあった写真や電話、自動車のような技術革新をめぐる身体的な体験を、作家はどのように言語化し得たのか。

どんな問いであれ、すぐに答えが出るとは限りません。それでも実証的な調査を地道に続けて資料を掘り起こしたり、知られていなかった事実を明るみに出すことには大きな意義があります。そして、その成果をもとにさらに一歩を踏み出して、これまで誰も気づかなかった新たな読解の可能性を開くことができれば、そこにこそ文学研究の醍醐味があるように思えるのです。目の前にある言葉の連なりが、万華鏡を回転させたときのように、まったく異なる姿で立ち現れる瞬間がたしかにあるはずです。

翻訳という名の”越境”

そのためにも、まずはテクストそのものを大事にして、一語一語を丁寧に読んでもらいたいと思います。自分にとって異質なものであったとしても、あっさり切り捨ててしまったり、自分のロジックで刈り込んでしまうのではなく、まずはありのままを受け入れてじっくり付き合っていく必要があるでしょう。真剣に紡がれた他者の言葉であればなおさらです。もちろん「正解」はひとつではないでしょうし、そもそもそんなものは存在しないかもしれません。大切なのは、宙吊りの状態に身をおいて考え続ける姿勢です。

このことは翻訳という営為にも通じているのではないでしょうか。私が文芸翻訳を手がけるきっかけとなったのは、サルトル研究の第一人者であり、20世紀ポルトガルの詩人フェルナンド・ペソアの専門家でもある澤田直さんとの共訳の仕事です。現代フランスの小説家・批評家フィリップ・フォレストが、4歳の愛娘と死別した体験をもとに書いた静謐なテクストを日本語に移し換えてゆく作業は、翻訳という”越境”の試みの底知れない魅力と難しさを教えてくれました。それは自らの第一言語や文化への理解を深める努力と切り離せないものでもあるでしょう。大学院を志すみなさんには、翻訳文学の読者として、あるいは翻訳の実践者として、このことについても考えてみてもらいたいと思っています。

早稲田大学文学学術院教授

小黒 昌文(おぐろ・まさふみ)

1974年、東京都生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学専修卒業。京都大学大学院文学研究科文献文化学専攻フランス語学フランス文学専修修士課程修了、2005年同研究科博士課程修了。博士(文学)。京都大学、京都市立芸術大学、同志社大学、京都女子大学で非常勤講師を勤めたのち、2010年4月駒澤大学総合教育研究部外国語第二部門に着任。同大学専任講師・准教授・教授を経て、2023年4月より現職。

(2025年8月作成)

- Links

- 受験生の方へ