ひらがなやカタカナとは違う万葉仮名の使われ方

私は上代の万葉仮名を対象に、古代日本語の文字や表記を研究しています。上代とは奈良時代以前の時代を指しますが、この時代にはまだひらがなやカタカナがなく、万葉仮名で日本語を表していました。万葉仮名は、見た目としては漢字ですが、漢字が持っている意味を抜き去り、現代のひらがなやカタカナのように音だけを表すために機能しています。しかし、本当に音だけを表しているのか、もとの漢字の意味が何かしら関係しているのではないか、ひらがなやカタカナとはまた違う文字として見られていたのではないか、といった疑問を持ち、主に『万葉集』を対象に調査を行いました。

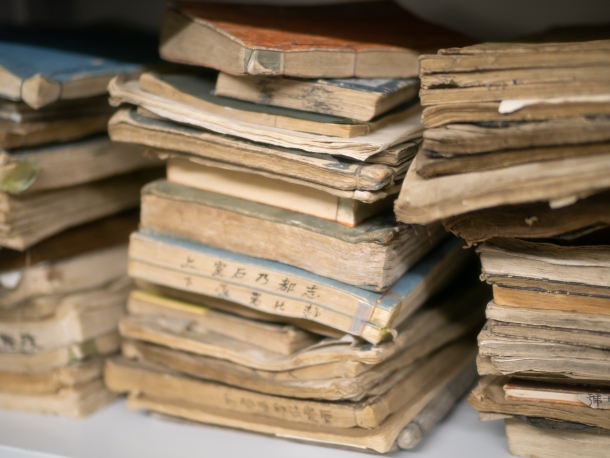

まず行ったのは、『万葉集』に使われている万葉仮名を一つひとつ拾っていく作業です。その際に私が注目したのは、その万葉仮名が使われている位置でした。文字は前から順に、縦に並んでいますが、その万葉仮名の前後にはどんな文字があるか、つまり文字が使われている環境に注目したのです。

先ほど述べたように見た目が漢字である万葉仮名は音だけを表していますが、漢字の中には現在の通常の漢字と同じように意味を使っているものもあります。それを訓字と呼んでいます。じつは『万葉集』には、万葉仮名ばかり使われているところと、万葉仮名と訓字が入り交じって使われているところがあります。万葉仮名ばかり使われているところでは、仮名の使われ方と置かれている環境には関係がありません。しかし、万葉仮名と訓字が入り交じって使われているところでは、その前にあるのが万葉仮名か訓字かで、使われる万葉仮名に違いが出てくることが明らかになりました。

これはつまり、訓字の隣で使われる万葉仮名と、隣では使われない、訓字とは離して使いたい万葉仮名があるということです。隣で使われる万葉仮名は、一見して万葉仮名だと分かるもので、訓字の隣に配置されても訓字に間違われることはありません。しかし、離して使われる万葉仮名は、一見すると訓字のように見えるもので、離しておかないと訓字に読み間違えられることが起こるのではないかと考えました。これは、ひらがなやカタカナでは起こりえないことです。見た目が漢字である万葉仮名だからこそ、どこに配置するかということが問題になってきます。万葉仮名は仮名と呼ばれていますが、少なくとも『万葉集』においては、ひらがなやカタカナとは違った使われ方がされていたようです。

文字が持つ“伝える”以上の性質に興味

私が万葉仮名の研究をはじめたのは、大学3年生か4年生のころです。万葉集研究班という勉強会に出ていたときに、万葉仮名の使われ方に傾向があるのではないかと気がつき、卒論のテーマにしたのが最初です。大学院生のころは、万葉仮名からひらがなが生まれたきっかけをテーマに取り組んでいました。

じつは、子供のころから動物や植物が好きで、高校生のときには獣医や生物の研究者になることも選択肢にありました。ですが、やはり国語の授業が大好きで、一生やるならこれだと思い、文系に進みました。生物と国語で離れているようにも見えますが、なぜそのように生き物が振る舞うのかという行動の仕組みや、どうしてこの文字を選んだのかという心の働きなど、そこで何が起こっているのかを知りたいという興味の方向性は近いのかもしれません。

文字は情報や言葉を伝えるための道具です。文字や表記を通して、人間がどのように言葉を載せ、情報を伝えようとしてきたのか。どのようなものとして文字を捉えてきたのかを明らかにしたいと思っています。しかし一方で、文字は単なる道具を超えたものとしても扱われている気がします。例えば年末になると発表される「今年の漢字」は、道具以上のものとして漢字を見ている例ではないでしょうか。そうした、文字が持つ道具以上の性質にも興味を持っています。

今を考える上で古い時代から学べること

私の研究は、すぐに社会の役に立つといったものではありません。ですが、人が文字をどのように捉えているのか、どのように役立ててきたかという点は、現代にも通じるものがありますし、古い時代から学べることも大いにあるのではないでしょうか。

例えば、最近、名前に使う漢字の読み方を制限する法改正が検討されています。また、ローマ字の綴りには「ヘボン式」と「訓令式」の2種類がありますが、学校教育で統一されずに使われていたり、街中の看板でも両方が使われていたりと、ややこしいことになっています。このように、文字は生活に密着したものだけに、現代でも考え続けていかなければならないことの一つでしょう。そんなとき、先人たちによる文字表記のあり方やそれに対する意識を知ることは助けになるのではないかと思います。いま言った2つの問題は、どうしてその漢字にその読み方があるのか? そもそも漢字の訓読みってなぜ存在するの? だとか、なぜローマ字綴りに2種類もあるのか? どうしてその綴りが採用されたの? といった議論の前提となることを押さえた上で、その是非が問われるべきだと思いますが、そのような疑問に対する答えは、古い時代の日本語や文字表記をたずねることで初めて明らかになるでしょう。

2020年に『古代日本語における万葉仮名表記の研究』を上梓しました。じつは、万葉仮名の研究はそれで一区切りにしようかと思っていたのですが、その本に対してさまざまな意見や批判、さらなる示唆などをいただいたことで、もう少し万葉仮名の研究を進めていこうかなと思っています。これまでは、万葉仮名が縦の並びの中のどこに使われているのかを見てきましたが、もう少し大きく、どのような文章や文体の中で使われているのかを、資料を比較しながら見ていき、万葉仮名一つひとつの性格を調べてみたいと考えています。また、万葉仮名研究の歴史についても取り組んでいます。万葉仮名研究の歴史は長く、鎌倉時代あたりから記録が残っており、江戸時代には文字の分類などがとても盛んに行われていました。そうした分類が、どのような文字観によって行われていたのかにも興味を持っています。

文字は道具ですが、道具の使い方はひとつではありません。上代において、それがどのように捉えられ、どのように使われていたのかを知りたいと思っていますが、もしかしたら、現代の私たちとは違った感覚で、上代の人たちは文字を捉えていたかもしれません。そんなことが明らかにできたらいいなと思います。

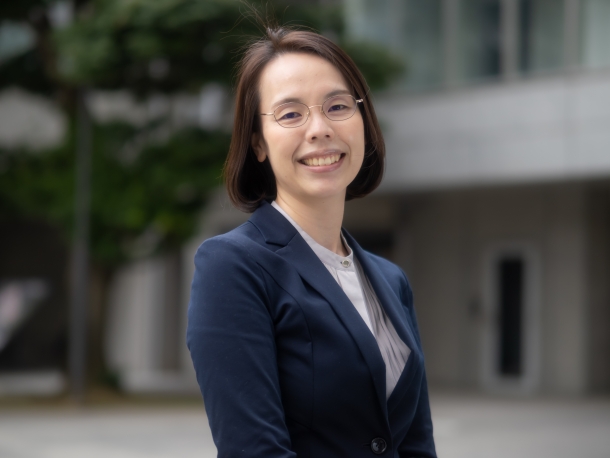

早稲田大学文学学術院准教授

澤崎文(さわざき・ふみ)

専門は日本語学、国語学。

1985年生まれ、福井県出身。早稲田大学第一文学部日本文学専修卒業、同大学大学院文学研究科修士課程日本語日本文学コース修了、同大学大学院文学研究科博士後期課程日本語日本文学コース修了。博士(文学)。早稲田大学文化構想学部助手、宇都宮大学教育学部講師、早稲田大学文学学術院専任講師などを経て、2021年より現職。2020年に出版された『古代日本語における万葉仮名表記の研究』(塙書房)が評価され、2021年5月に第38回上代文学会賞、同10月に第14回日本古典文学学術賞を受賞。

(2023年8月作成)