- ニュース

- 「東欧史研究は常識を疑うことから!」文化構想学部 中澤達哉教授(新任教員紹介)

「東欧史研究は常識を疑うことから!」文化構想学部 中澤達哉教授(新任教員紹介)

- Posted

- Tue, 17 Jul 2018

自己紹介

スロヴァキア・ハンガリー・ハプスブルク帝国史を始めとする東中欧近世・近代史を研究しています。これまでの関心は、近代国民形成が、市民権や人権などの近代原理だけでなく、それと同程度に中世後期の封建制的伝統、特に社団国家原理の援用によって正当化される過程を解明することでした。近年は、伝統的な国家概念と複合的国制、これに規定される人文主義・啓蒙主義・ジャコバン主義・共和主義・帝政概念などの機能に関心をもっています。また、並行的に、現地東欧でのアンケートや聞き取り調査を通じて、民族的・宗教的マイノリティのアイデンティティの作られ方や変わり方についても検証しています。

さて、私が東欧に関心をもったきっかけは、1989年の東欧革命です。当時、高校三年生だった私は、私と同世代の学生が立ち上がり、ベルリン壁を壊すに至る様を目の当たりにしました。「歴史は動く」と純粋に感じた瞬間でした。それから東欧に魅せられていきます。大学生だった1990年代の東欧では、ユーゴスラヴィア内戦にみるように民族紛争が多発し、流血の惨事が続きました。なぜ、東欧の人々は自らの民族や国民のために命を賭してまで戦えるのか。東欧の民族や国民は、いつから、その原理の名のもとに人々を戦争に動員できるほどの政治集団として認識されるようになったのか。長らく国家をもたない民族であったスロヴァキアを事例に、その理由を知りたいと思うようになったのです。

-

- 図1:1848年革命期のスロヴァキア民衆(出典:D.Kováč (ed.), Kronika Slovenska, I, Bratislava, 1998, s.446.)

-

- 図2:首都ブラチスラヴァの大司教宮殿

そのような問題意識のもと、大学院生の頃から20年ほど研究を続けてきました。その成果として、『近代スロヴァキア国民形成思想史研究―『歴史なき民』の近代国民法人説』(刀水書房、2009年)を出版し、18-19世紀(とりわけ1848年革命期)のスロヴァキア人の国民形成思想を検証しました。スロヴァキア人などの民族集団が国家の主役として認識される際、従来、国民形成に対立するものとして捉えられてきた中世以来の伝統的なハンガリー王国やハプスブルク帝国の社団国家原理、つまり広義の封建原理が逆にこれを補助していたことを解明したのです。近代スロヴァキア国民の特徴の多くは、前近代の諸原理から継承されたのであり、私はそうした国民形成の理論を「近代国民法人説」と名付けました。これは、「近代とはいったい何なのか」という問いを投げかけています。

私の専門分野、ここが面白い!

このように、当初はナショナリズム、国民形成、民族問題を中心とする近代史に関心がありましたが、近代の創出に中・近世の原理が影響したことを知ると、歴史を遡り研究対象を広げていくようになりました。現在は近世の人文主義・ジャコバン主義・共和主義・複合国家・普遍帝国の概念をも検証しています。また、そうした知識を踏まえ、現代のEU、そしてEU内でのナショナル・マイノリティの問題も考えています。以上は私の経験にすぎませんが、研究は興味・関心を飛躍的に広げる可能性を秘めています。

図3:双頭の鷲 ハプスブルク家カール5世のタピストリー

ひとつの入り口から東欧研究に入っても、無数の道が広がっています。とくに東欧は発想の転換の宝庫でもあります。みなさんが「ヨーロッパのこと」として知っている知識は実は、西欧のイギリスやフランス(あるいはアメリカ!)のものだったりすることがあります。日本で知られているヨーロッパは、「東欧」が抜けおちていることが多々あります。たとえば、ヨーロッパ史上の君主政は「父(あるいは母)→息子」へと世襲で継承されていくのが当然だと思っていないでしょうか? 実は、世襲王政は西欧で一般的なのであり、ポーランド、ハンガリー、ボヘミアなどの中・東欧諸国は長らく選挙王政を採っていました。選挙で大統領を決めるように国王を決める国々なのです。東欧史を学ぶ際、皆さんの持っている知識をいったん疑ってみることから始めていきましょう。これが大事です。

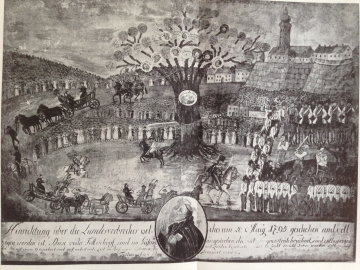

図4:ハンガリー・ジャコバン主義者たち

プロフィール

1971年長野県生まれ。2003年、早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。2006年博士(文学)取得(早稲田大学)。スロヴァキア科学アカデミー歴史学研究所研究員、早稲田大学第一文学部助手、日本学術振興会特別研究員PD、オックスフォード大学歴史学部附属近代ヨーロッパ史研究センター上席客員研究員、福井大学教育地域科学部准教授、東海大学文学部准教授を経て現職。専門は、東欧近世・近代史 スロヴァキア史 ハプスブルク帝国史 ナショナリズム・スタディーズ。主な著書は、単著『近代スロヴァキア国民形成思想史研究―『歴史なき民』の近代国民法人説』(刀水書房、2009年)。共編著『ハプスブルク帝国政治文化史―継承される正統性』(昭和堂、2012年)。

(2018年7月作成)