- ニュース

- 「人間の「居場所」をつうじてオルタナティブな社会と生き方を構想する」 文化構想学部 阿比留久美准教授(新任教員紹介)

「人間の「居場所」をつうじてオルタナティブな社会と生き方を構想する」 文化構想学部 阿比留久美准教授(新任教員紹介)

- Posted

- 2018年7月26日(木)

自己紹介

わたしは、子ども・若者の「居場所」をキーワードにして、教育学と社会福祉の視点から子ども・若者が大人になっていく移行プロセスのありようを研究しています。

子どもの頃からちょっとぬけてる性格で「天然」などと言われたりしていました。「天然」と言われたときに「そうなの、わたし天然なの」と返答すれば天然キャラで推していきたいんだなと思われそうだし、「ちがうよ、天然じゃないよ!」と言えば今度は「またまたー、天然なんだから」と「あびる=天然」言説を強化しそうで、そんなダブルバインドな状況にどう反応したらいいのか困ってしまうような子どもでした。しかも、やっている行動は「天然」と言われるけれど、頭のなかで考えているのは世の中や人間の不正義や矛盾などけっこう小難しいことだったりしたので、外から見える自分と自分の中で認識している自分のギャップに戸惑い、どうしたら「天然」と言われないだろうかと考えた末にした行動がまた「面白いね」と言われるようなものに陥りがちで、社会の「ふつう」と自分の「ふつう」のずれをいつも感じながら育ってきたように思います。その後、大人になってすっかりひらきなおったわたしのテーマはずれた人間として生きる、となり、現在は存分にずれた人間として生きさせてもらっています。

しかし、現代社会をみると、学校のクラスといったレベルの小さな「社会」から(たとえば空気を読んだ行動ができないと仲間はずれにされたり…)、日本全体の比較的大きなレベルの「社会」まで(たとえば大学進学では高校卒業後すぐに進学するのが「ふつう」で社会人入学は亜流だったり、就職活動は新卒一括採用市場が圧倒的に大きく有利だったり…)同調圧力が強く、「ちょっと変わった人」がマイペースで歩んでいくことは、不利が大きかったり、風当たりが強かったりします。そして、その傾向はわたし自身が子ども・若者だったころよりも強くなっているように感じます。

でも、そのような傾向は「ちょっと変わった人」はもちろん、いわゆる「普通(にみえる)の人」にとっても社会を生きづらくさせているのではないでしょうか。なので、そういう社会を少しずつずらして、もっと誰もが生きやすい社会にしていけたらいいなと思いつつ、日々研究したり、現場の人たちと活動したりしています。

私の専門分野、ここが面白い!

「居場所」というと、家庭や学校・職場などの大部分の人が日常的に多くの時間を過ごす場所に視点がいきがちです。家庭や学校・職場は当然「居場所」であるという価値観や思いこみは、家の居心地が悪いとか、学校が好きじゃないとか、仕事が続けられないといった人たちにとって息苦しくつらいものであったり、自分を否定するものになることがあります。

大多数の子ども・若者は小学校入学から高校卒業まで学校に通っており、学校に通うことが「ふつう」です。そして、学校では授業中は静かに先生の言うことを聞き、クラスメートとのつきあいでは空気を読んだふるまいをする、といったように学校の規範やルールに(許容される程度には逸脱しつつ)したがうことが求められます。そのため、学校やクラスメート内で共有されているルールにしたがえない/共感できないことは、学校における「居場所」を獲得しそこねたり、学校から排除される原因になったりします。しかも、家庭と学校以外の社会と接する機会の少ない現代においては、学校に適応・順応できないことは、多くの主観的・客観的困難を生み出します。極端な場合には、学校に適応できないことが社会に適応できないこととほぼ重なるもののようにみなされたりもします。しかし、本当は、社会は広いですし、人の育ちも多様です。そこで、家庭や学校といった定型的な「居場所」に注目するだけでなく、それ以外の「居場所」のありようにも目をうつし、子ども・若者の育ちや学びのありようを考えていこうというのがわたしの研究です。

子どもにとっての学び/教育の場所は、学校だけではありません。おもに不登校の子どもが通うことの多いフリースクールやフリースペースといった場所がありますし、地域での生活をとおして、いわゆる学校的な学びとは異なる学びを子どもたちはしていたりもします。そのようなオルタナティブな学びや場所について研究していくことは、個々の子ども・若者にとっては、一人ひとりのペースややり方で育っていくこと、自分なりに社会のなかで「居場所」を見つけていくことにつながっていきます。社会全体、というもっと大きなフェーズでみれば、社会の「あたりまえ」をいったん棚上げにして問い直し、オルタナティブな学びや場所で起きていることを明らかにしていくことで、誰にとっても居心地のよい社会を構想することのヒントをみつけていくことにつながっていくのです。

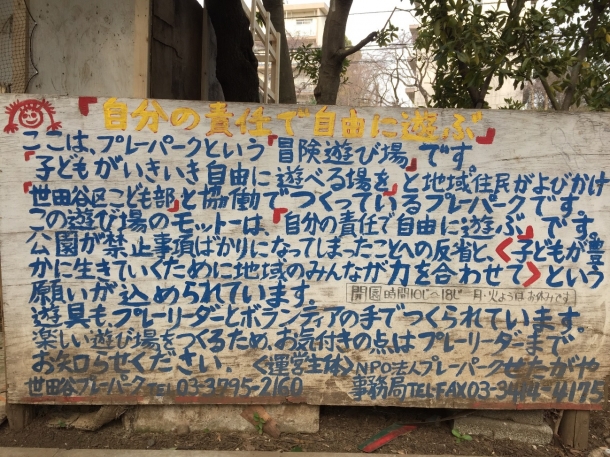

たとえば、プレーパーク(冒険遊び場)という遊び場では、「自分の責任で自由に遊ぶ」をキーワードにして、火や水や泥を使いながら体全体を使って遊ぶことができます。「ルールを守る」「しっかり勉強する」「役に立つことをやる」のが大事な学校に対して、プレーパークでは「自分の責任で自由に遊ぶ」ことを第一にして、固定的なルールに従うのではなくそこで遊んでいる子どもたちがおりあいをつけながらそれぞれのやりたい遊びをできるようにしていく、役に立つかどうかを気にせずに思いっきり遊ぶ、ということがおこなわれています。「やりたい」という子ども自身の内発的な動機づけによって自分の背よりも高いところまで木登りしていったり、年齢や障害の有無を超えたかかわりがうまれたりしています。そこでは、「多文化共生」も自然と実現された場になっていたりもします。

このような場所でおこなわれていることをつぶさにみていくことで、その他の場所や社会全体がどのような場所であったらよいのか、ということを考える手がかりが得られたりするのです。

現代の子ども・若者が、家庭と学校以外の社会との接点が少ないのであれば、学校内に多様な人とかかわることができるような場所をつくればよい、ということで「高校内カフェ」なども近年登場しています。「高校内カフェ」には、地域の大人やユースワーカー、ソーシャルワーカー、大学生などがかかわっており、教師以外の人と自然に出会える場になっています。

様々な子ども・若者の「居場所」が、子ども・若者の多様な学びのありようや、オルタナティブな社会の構想へのヒントを教えてくれます。それらに学びつつ、現場の人たちと一緒になって、社会を少しずつよいものへとずらしていくことができるのが、わたしの研究分野の魅力です。

プロフィール

東京生まれ東京育ち。東京大学文学部(社会学)卒業。早稲田大学文学研究科修士(教育学)、博士後期課程満期退学。社会福祉士、精神保健福祉士。これまで10数か所の大学・短期大学・専門学校で非常勤講師をつとめ、精神障害者の地域活動支援センターでファシリテーターをしたり、目黒区社会教育委員(第13期~第15期)、かながわNPO映像祭審査員(第1回~第4回)等をしてきました。

(2018年7月作成)