- ニュース

- 「沖縄から考える、日本、東アジア、そして世界の平和」文化構想学部 小松寛准教授(新任教員紹介)

「沖縄から考える、日本、東アジア、そして世界の平和」文化構想学部 小松寛准教授(新任教員紹介)

- Posted

- 2025年5月19日(月)

自己紹介

私は沖縄県那覇市で生まれ育ちました。中学2年生だった1995年、沖縄で女子小学生が米兵3人によって性暴力を受けるという事件が発生しました。これをきっかけに大規模な反基地運動が展開され、当時の大田昌秀知事は米軍用地を強制使用するための手続きを拒否、これに対し日本政府は沖縄県を相手に訴訟を起こしました。この時の状況に私は、「なぜ沖縄県と日本政府は対立しなくてはならないのか」という素朴な疑問を抱きました。翌年には普天間基地を返還することで日米両政府は合意しましたが、名護市辺野古での建設が進められている代替施設をめぐって、日本政府と沖縄県の対立が続いていることはご承知のことと思います。

中2で抱いた疑問への答えを探るため、2000年に早稲田大学社会科学部に入学しました。当初はジャーナリストになりたいと思っていたのですが、講義で出会った「平和学」という学問をきっかけに研究者を目指すことにしました。平和学は平和という価値を認め、その実現の方法を探求する学問です。価値中立性にとどまらず、規範としての平和を掲げる学問があることに衝撃を受け、平和学を通して沖縄を研究したいと思い、大学院に進みました。

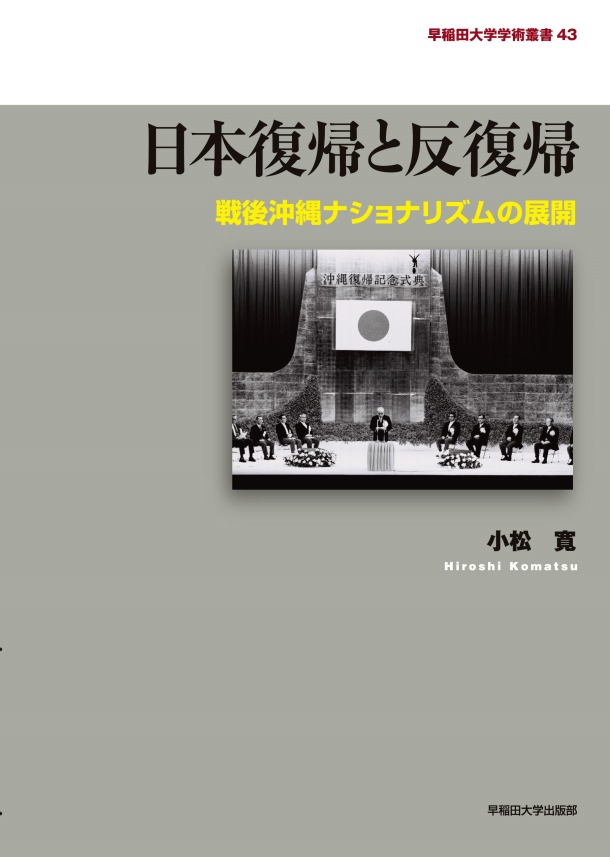

大学院博士後期課程のテーマは「沖縄の日本復帰」にしました。沖縄は1945年から72年まで米国の統治下に置かれていましたが、その間に沖縄の人々は「日本復帰運動」を展開していました。この歴史的な事実に対し、私は「なぜ沖縄の人々は後に対立することになる日本への復帰を望んだのか」を探りたいと思いました。そこで日本復帰に賛成した屋良朝苗という政治家と、日本復帰に反対した新川明という思想家を取り上げ、その論理や行動を比較、検討しました。その成果を博士論文としてまとめ、『日本復帰と反復帰―戦後沖縄ナショナリズムの展開』として出版することができました。

私の専門分野、ここが面白い!

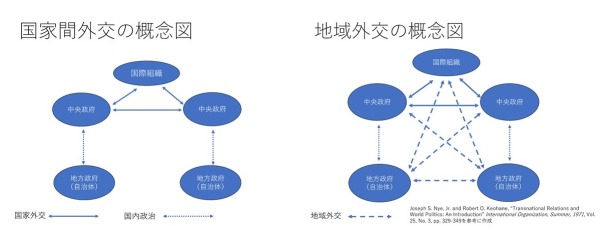

私が現在取り組んでいるテーマは沖縄県による自治体外交です。自治体外交とは地方自治体による国際的な活動を指し、近年では地域外交とも呼ばれています。

現在の沖縄県は米軍基地の過重な負担の軽減と東アジアにおける緊張緩和を目指し、積極的な自治体外交を展開しています。その背景にはロシア・ウクライナ戦争をきっかけとして危機感が高まった「台湾有事(中国による台湾への武力侵攻)」があります。もし台湾有事が現実になれば、広大な軍事基地を抱える沖縄も戦場となる可能性は否定できません。そこで沖縄県は東アジアの平和の実現に貢献することを目指して、地域外交を行なっています。

その一環として2023年に玉城デニー知事は中国を訪問し、李強首相と会談を行いました。この県知事の中国訪問について、対話を重視する姿勢に賛同するものから、自治体に外交権はないとして批判するものなど、国内外からさまざまな反響がありました。

この時は沖縄県の自治体外交が話題になりましたが、自治体外交自体は他の都道府県でも見られる活動です。また沖縄県の自治体外交もつい最近始まったわけではなく、日本復帰後の1972年から展開されてきました。1974年には屋良朝苗知事が中国を訪問し、鄧小平副総理と会談を行なっています。

地方自治体による外交活動にはどのような意義や効用があるのか、その限界はどこにあるのか、そもそも地方自治体による外交とは何なのか、といった論点が浮かび上がりますが、それを論じるためには、まず実証的な研究によって歴史的経緯を明らかにすることが不可欠です。私はその一端を担えれば、と思いながら現在の研究テーマに取り組んでいます。

沖縄は長らく広島・長崎と並んで日本の平和を考える原点とされてきました。今日の国際情勢に照らし合わせれば、日本の平和のみならず、東アジアの平和を考えるためにも沖縄という存在を無視することはできないでしょう。沖縄というローカルな地点から、日本というナショナル、東アジアというリージョナル、そして世界というグローバルな平和までを考えることができるところに、私の専門分野の魅力があると感じています。

自分の立つべき場所を大切にしつつ、アジアそして世界の平和について考えたい。そのような志を持つ学生の皆さんと共に議論できることを楽しみにしています。

プロフィール

1981年生、沖縄県出身。早稲田大学社会科学研究科博士後期課程修了。博士(学術)。千葉大学グローバル関係融合研究センター特任研究員、茨城大学人文社会科学部研究員、成蹊大学アジア太平洋研究センター主任研究員などを経て2025年4月より現職。専門は国際関係論、平和研究、戦後沖縄政治。沖縄県地域外交に関する万国津梁会議委員(2023~2024年)。共著に『「いくさ世」の非戦論 : ウクライナ×パレスチナ×沖縄が交差する世界』(2024年、インパクト出版)、『沖縄県史 各論編7 現代』(2022年、沖縄県教育委員会)、『沖縄が問う日本の安全保障』(2015年、岩波書店)など。

(2025年9月作成)

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。