2024年3月28日(木)から29日(金)にかけて、課外講義「これがサイエンスだ!」のゼミ合宿が行われました。

この合宿では「授業では扱わない専門性のある内容を探究し、進学や将来について新たな視点をもつ」ことを目的とし、参加者は3つのパートに分かれ2日間かけて探究活動を行いました。

今回の合宿では特別講義に加え、4月から早稲田大学に進学する卒業生から卒論報告もしてもらいました。

3つのパートではそれぞれ次のような探究が行われました。

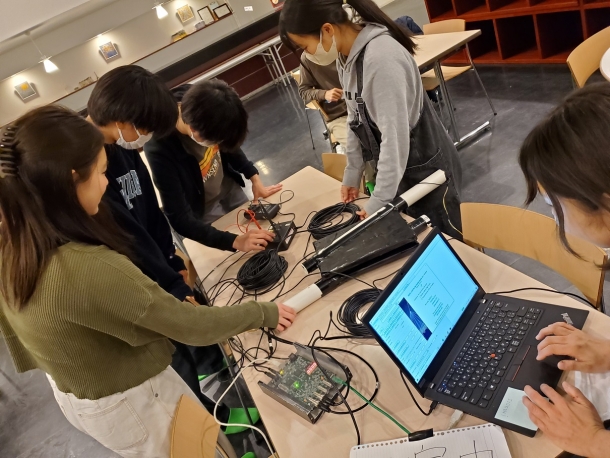

物理パートでは、宇宙からの自然放射線に含まれるμ粒子を用いたイメージングをテーマとして、私たちが宿泊したセミナーハウスの内部構造を調べました。シンチレータという素粒子の検出器をもちいて、セミナーハウス内のさまざまな地点に飛来するμ粒子の量の測定を行いました。測定の結果、建物の断面の構造の図を作成することができました!

数学パートは「ブール代数とスイッチ回路」という本の輪読を行いました。ブール代数の演算規則・論理式の積和標準形・論理関数の論理式による表示・スイッチ回路の論理式による表示・スイッチ回路の単純化などについて学びました。教員からの指示は最小限にとどめ,参加者がお互いに協力し合いながら本を読み進めました。参加者からは「数学は一人で行うものというイメージだったが,みんなで数学をするのも楽しかった」という感想がありました。

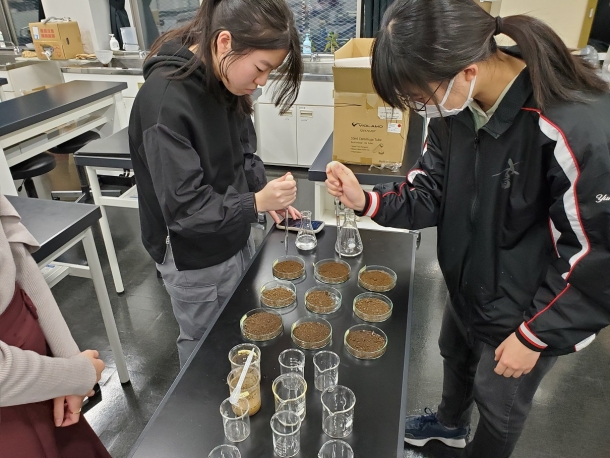

生物パートでは、「土壌環境と微生物」というテーマで実験を行いました。森林・草地・植え込みという異なる3つの環境にて土壌を採取し、その周辺の温湿度・硬度・pHなどの環境要因や土壌中に存在している土壌微生物による呼吸活性などの土壌環境による違いをグルコース溶液を添加する実験によって明らかにしました。科学と言えば実験室に籠りきって年中実験を行っているイメージがあるかと思いますが、より自然に近いフィールドで調査を行う「フィールドワークによる研究」を体験してもらうことを意識しました。参加してくれた生徒からは「本格的な実験器具を用いて実験を行う機会はそうはないので貴重な体験ができた」という感想がありました。

(28日夕食後、セミナーハウス内での活動)

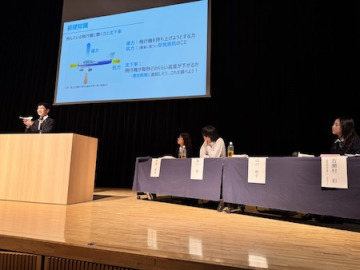

28日(木)は卒論報告と特別講義がありました。

卒論報告では、この3月に卒業した永倉由姫乃さんから「日本の高等学校の数学教科書に新たに導入すべき日常的な問題とは」というタイトルで講演してもらいました。

日本とアメリカのそれぞれの教科書における2次関数の扱い方の違いを分析し、その分析をもとに、日本の教科書の問題をより日常に即した問題にする提案をするものです。おわりには、卒論執筆に関する体験談を通じて、後輩たちエールを送っていました。

特別講義では、数学科教諭の成瀬政光先生から「証明は何のために?」というタイトルで講演がありました。

この講義では数学教育学の文脈に即して、数学教育を科学として考える重要性と証明の機能とは何であるかという二本立ての話がありました。Villiers (1990) が述べた証明の5つの観点について、参加者にインタビューしたり、具体例を用いたりしながら説明しました。

29日(金)には特別講義と成果発表会がありました。

この日は、4月から本庄学院に入学する新入生にも参加してもらい、会場は多くの参加者で熱気に包まれていました。

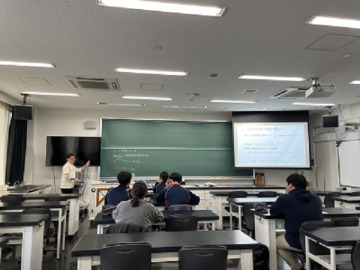

特別講義では、数学科教諭の根本裕介先生から「無限の話」というタイトルで講演をしてもらいました。

この講義では無限級数(無限個の数の足し算)の収束・発散の判定法を紹介し、実際にいくつかの無限級数の収束・発散を判定法を用いて調べました。有限の世界では起こり得ないような不思議な現象が起きたりと、無限の世界の奥深さに興味をもっていたようです。

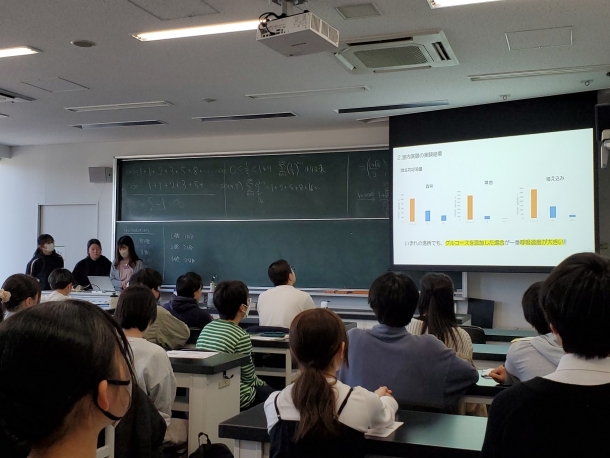

成果発表会では、3つのグループからこの1泊2日での成果を報告してもらいました。

新1年生からは「1泊2日でまとめられるのが本当にすごいと思った」や「研究するといったことを聞いたことがなかったので、とても刺激的で楽しかったです。夏の合宿も参加したいです」といった感想が寄せられました。

合宿参加者からは、今回の1泊2日を通じて「理解できた時がすごく楽しく、これからわからないことがあったとき、すぐ諦めずに理解しようとしてみたいと思いました」や「みんなで力を合わせ、理解できるように協力しあう事がとても楽しかったです!次も行きたいです!」といった感想が挙げられました。