皆さま、はじめまして!早稲田大学図書館ボランティアスタッフLIVS、BBN班の河合です。

今年も「BBN」を探検する季節がやってまいりました!昨年につづき、中央図書館の地下書庫(Basement)とバックナンバー書庫(Back Number)の魅力をお伝えしていきたいと思います。

クリスマスをキーワードにWINEを検索する

さて私のテーマは、皆さまお気づきかもしれませんが「クリスマス」です!この時期は街もクリスマス一色で、浮き足立ってしまいますよね。

それでは早速、WINEを用いて「クリスマス」を検索してみようと思います!とりあえず、キーワード検索をしてみると……。

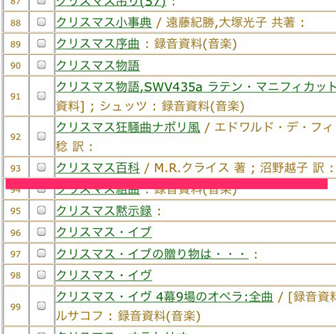

予想はしていましたが、膨大すぎる!これでは効率よく確認していくことができません。次にタイトル検索もしてみます。

すると、検索結果は169件。これくらいならなんとか確認できそうです。録音資料が多いですね。何か面白そうなものはないかなあ……と検索結果を見ていくと、こんなものを発見しました。

『クリスマス百科』?いったい何が書いてあるのでしょう、気になります。

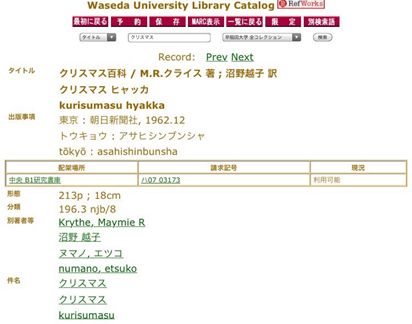

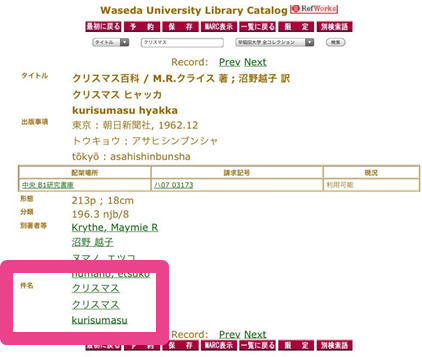

クリックして詳細画面を見てみると、なんと50年以上も前の図書でした。これはますます気になります。配架場所は「中央 B1研究書庫」。さっそく地下書庫に向かってみたいと思います。

地下書庫で『クリスマス百科』を探す

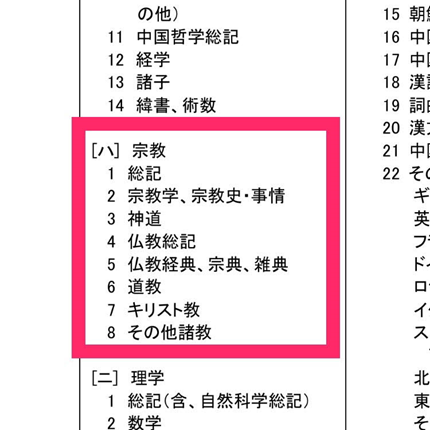

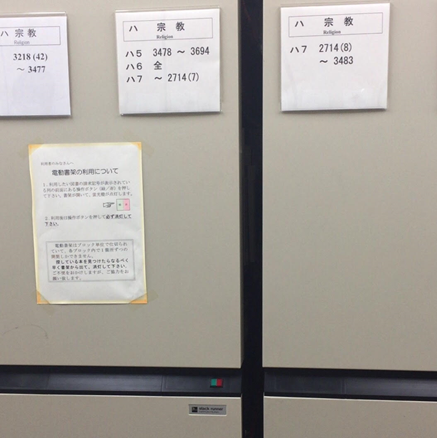

荷物を預け、学生証を提示して入庫バッジをもらいます。目当ての資料を探すときに大切なのが、請求記号。中央図書館B1研究書庫では、早稲田分類という独自の分類が用いられています。

クリスマス百科の請求記号は「ハ07 03173」。「ハ」は宗教、「07」はキリスト教ですね!それではいざ、地図をチェックして資料を探しにいきましょう。

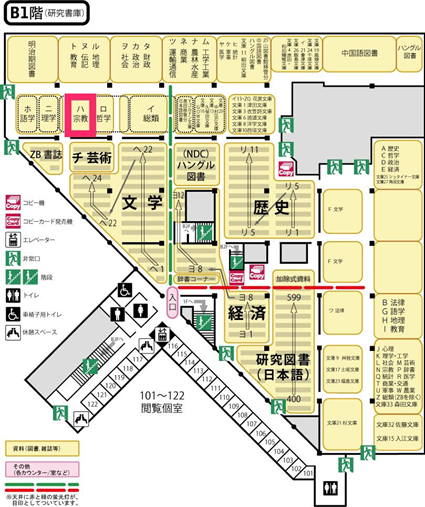

地下書庫は左右前後似たような景色で、かなりの方向音痴であるわたしには正直すこし難易度が高いです。でも大丈夫!赤と緑の蛍光灯が目印になります。ちょうどクリスマスカラーですね。

地図と蛍光灯を駆使してなんとか請求記号“ハ”の棚までたどり着きました!

電動書架が閉じていたので、ボタンを押して開きます。

ありました!『クリスマス百科』。閲覧スペースでゆっくり読むことにします。電動書架を利用した後は消灯を忘れずに!がルールです。

『クリスマス百科』を読んでクリスマスカードの創始者を調べる

中身を読んでみますと、クリスマスに関わる様々な慣習の起源や歴史が書いてあります。サンタクロース、プレゼント、クリスマスツリーなどなど……。わたしが特に興味を惹かれたのはクリスマスカードについてです。

幼い頃にはおじいちゃんやおばあちゃん、友達にクリスマスカードを贈った人も多いのではないでしょうか?色とりどりのペンで飾り付けたり、仕掛けを作ってみたり、楽しいですよね。

この本によると、クリスマスカードの起源は研究家たちのあいだでも未だはっきりしていないようです。しかし、カードの創始者と思われる人物が4人挙げられています。

その1、牧師!エドワード・ブラッドリー!

その2、美術学校の校長先生!ダブリュ・エ・ドブソン!

その3、彫刻家の弟子の少年!ウィリアム・エグリー!

その4、ロイヤル・アカデミー会員!ジョン・カルコット・ホースリー!

なかなかキャラが濃そうです。クリスマスカード四天王ですね。『クリスマス百科』によると、現在では一般的に、ホースリーが商業活動としての「クリスマスカード」の創始者とされているそうです。

彼らが描いたクリスマスカード、見ることはできないのでしょうか?

世界で最初のクリスマスカードについてさらに調べる

再びWINE、また大学の契約する電子ブックやジャーナルなどで4人の名前を検索してみましたが、それらしきものはヒットせず……。

少し視点を変えて、「クリスマス」に関する資料をさらに探してみることにします。先ほどの『クリスマス百科』のWINEの検索結果画面をもう一度確認します。

この資料には「クリスマス」という件名が付与されています。件名とは、図書館が資料の内容に従って付与しているものです。こちらをクリックすると、同じ件名を持つ資料をさらに検索することができます。

早稲田大学図書館の蔵書から、「クリスマス」について書かれている資料47件がヒットします!この中に『図説クリスマス百科事典』と、少し気になるタイトルの資料がありました。図説と言うからには、もしかしたらクリスマスカードの絵も含まれているのかも・・・?

この百科事典の「クリスマスカード」の項目(p.153)を確認すると、ホースリーが製作した最初のクリスマスカードと言われる絵が掲載されていて、見ることができました!

ちなみに、早稲田大学でも所蔵がある百科事典、『The New Encyclopaedia Britannica』

これの「Christmas card」の項目(3巻 p.283)にも、ホースリーのカードの絵が掲載されています。『The New Encyclopaedia Britannica』は見出しと内容の一部をweb版でも見ることができ、ホースリーの描いたクリスマスカードはインターネット上でも確認ができます!

こちらです!

Christmas card | greeting card | Britannica.com

色鮮やかで、かわいらしいですね。

残念ながらこのクリスマスカード、図書館の所蔵を調べた限りでは、日本国内では実物を見ることはできないようです。しかし、世界の図書館の所蔵を確認できるシステム『Worldcat』で調べると、どうやら実物を所蔵しているところも何か所かある模様です!

『ヨミダス歴史館』から日本のクリスマスカードのことを調べる

それでは、日本ではいつ頃からクリスマスカードが贈られていたのでしょうか?新聞記事に手掛かりがないか、読売新聞を明治7年の創刊から探すことが出来る『ヨミダス歴史館』で調べてみました。

「学術情報検索」のおすすめのデータベースから、『ヨミダス歴史館』にログインし、明治・大正・昭和の新聞を「クリスマスカード」で検索します。

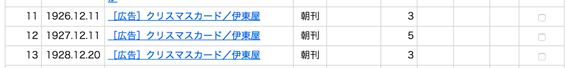

*読売新聞記事データベース「ヨミダス歴史館」の検索画面より

すると、読売新聞の中では最も古い!?クリスマスカードの広告が1905年12月10日の朝刊に掲載されていたことが分かりました!1905年というとまだ明治時代。そんな頃から、既にクリスマスカードの風習が根付いていたとは驚きです。

*読売新聞記事データベース「ヨミダス歴史館」の検索画面より

さらに見ていくと、1926年から毎年、今でも文房具で有名な伊東屋のクリスマスカードの広告が出されていることも分かりました!時期から推測するに、文明開化のさなかにクリスマスカードの文化も輸入されてきたのでしょうか。

*1928年12月20日朝刊3ページの紙面 「ヨミダス歴史館」の読売新聞記事紙面より

ちなみに、伊東屋のクリスマスカードの広告が載った当時の新聞紙面はこんな感じです。『ヨミダス歴史館』では、読売新聞に掲載された当時のままの紙面が閲覧できるのが大きな特徴です。もっと詳しく見てみたい!というかたは、ぜひ『ヨミダス歴史館』を試してみてください!

バックナンバー書庫で明治・大正時代の読売新聞を探す

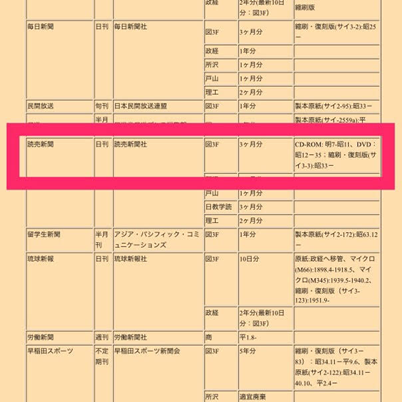

さて、『ヨミダス歴史館』を用いてクリスマスカードの広告を発見することができましたが、実際に図書館に所蔵されている資料でも見てみたいですよね!早稲田大学では、雑誌や新聞は一定期間が過ぎると製本され、バックナンバー書庫で保管されます。ところが……!

早稲田大学継続受入新聞目録で確認すると、読売新聞の場合、縮刷版として製本され、バックナンバー書庫で保管されているのは昭和33年以降のもののみ。先ほど発見した、1905(明治38)年と1926(大正15・昭和元)年から1928(昭和3)年のものは……CD-ROMで保管されているようですね!

さっそくバックナンバー書庫手前の雑誌カウンターで申請用紙を記入します。振り返るとそこには……

専用端末が!右手のパソコンを使って、CD-ROMの読売新聞を閲覧することができます。

実際の資料を手に取ってみたいとバックナンバー書庫も探してみましたが、CD-ROMといった形式のものもあることは意外でした。なんだか操作が難しそうに思えますが、年月やページ数を指定して検索するとあっ!という間に探している資料を見つけることができるので、ぜひ試してみてくださいね。

☆

「クリスマスカード」について調べながら、楽しく地下書庫・バックナンバー書庫を探検することができました!普段はなかなかはがきを書く機会がないかもしれませんが、この機会に!思い切って大切な人にクリスマスカードを贈ってみてはいかがでしょうか?

次回のテーマは「成人式」!特に、今年度に成人を迎えられる皆さま、必見ですよ。

まだまだ連載は続きますので、どうぞお楽しみに!

☆

早稲田大学図書館のクリスマスカード

ところでみなさん、早稲田大学図書館も毎年恒例でクリスマスカードを販売していることをご存知ですか?図書館が所蔵している貴重資料を使って作成した、とっても綺麗なクリスマスカードなんです。

2016年のカードも生協で販売しています。ご興味のある方はぜひwebサイトをご覧ください!

参考文献

- Krythe Maymie R.,1962, 『クリスマス百科』朝日新聞社.

- Bowler Gerry,2007, 『図説クリスマス百科事典』柊風舎.

- 『読売新聞』

* この記事の図書館書庫内の画像、資料の写真、データベースの画像は、早稲田大学図書館・読売新聞社の許可を得て撮影・掲載したものです。図書館内あるいは図書館資料・データベースを許可なく撮影すること、インターネット掲載は絶対にしないでください!またこれらの画像の無断転用を禁止します。