- Featured Article

AIシステムの信頼性を高める仕組みづくりを追究

統合報告書 -Vision Report- 2023-2024

Wed 20 Nov 24

統合報告書 -Vision Report- 2023-2024

Wed 20 Nov 24

AIシステムの信頼性を高める仕組みづくりを追究

次代の中核研究者育成プログラム 研究事例

理工学術院 基幹理工学部 教授

鷲崎 弘宜 WASHIZAKI Hironori

※本記事は、「統合報告書 -Vision Report -2023-2024」からの記事です。

不確実性を伴うAIシステムの品質をいかに保証するか

ソフトウェアシステムを効率よく、高信頼に開発・運用するためのエンジニアリングを研究しています。研究の柱は大きく3つあり、1つはAIやデータを活用したソフトウェア開発の効率化。2つ目はAIを基盤としたソフトウェアシステムの品質保証について。そして3つ目が人材育成です。次代の中核研究者育成プログラムの支援プロジェクトでは、このうち2つ目の品質保証に特に重点を置きつつ、他の柱と成果を連動させながら、他大学や企業と連携して研究を進めています。

産学連携の一例が、JST未来社会創造事業のもと、自動車部品メーカー大手のアイシンが事業化をすすめているパーソナルモビリティの開発プロジェクトです。われわれの研究室が担うのは、自動運転AIシステムの品質面で、アイシンから実機の提供を受けて学内での走行試験も始めています。

AIは原理上、「100%の正しさ」はありえません。未知の様々な状況に対して確率的に分析や予測をする仕組みであり、また同じ入力であっても異なる振る舞いをするなど、AIの動作は非決定的です。しかし自動運転のように、AIの不確実性による不具合が許されないシステムもあります。人や社会に受容されるAIシステムであるためには、品質基準をどのように設定し保証すべきか。試行錯誤となりがちなAI品質の評価や改善を、行き当たりばったりではなく根拠ある形で体系的に進められるか。そうした品質評価の枠組みづくりに共同で取り組んでいます。

透明化によるAIが社会から信頼される未来へ

品質評価の枠組みを確立できれば、自動運転車やドローンといった、AIを活用した自律的な制御動作を伴うソフトウェアシステムについても横展開ができると考えています。われわれが取り組むこの枠組みのポイントは、品質評価の結果だけでなく途中の改善の過程も含めて、あとから検証可能な証跡として子細に残せることです。これはAIシステムのブラックボックス化を防ぎ、AIが社会からより信頼され、受け入れられる未来に寄与するものです。将来的にはAIシステムの開発や品質保証自体を、AIが担っていくようになるでしょう。

一方で、どれだけAIが進化しようとも、システム開発やソフトウェアエンジニアリングの学術領域を担い、進展させていくのは人であり、次世代の担い手の育成や、知識の体系化はきわめて重要です。そこで人材育成を研究の柱の一つに据え、若年層を対象としたプログラミング教育や、AI・IoT分野の社会人リカレント教育を推進しています。また知識の体系化については、一組織でできることではなく、国際標準の形で進める必要があり、例えばソフトウェアエンジニアリングの知識体系SWEBOK Guideの策定をIEEE Computer Societyにおいて進めています。私はさらに2025年にIEEE Computer Societyの会長に就くことが決まっており、そうした国際的な連携を強化しながら、知識体系化や人材育成の取り組みを一層加速させていく考えです。

鷲崎 弘宜 WASHIZAKI Hironori

早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所所長、早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科教授、国立情報学研究所客員教授。株式会社システム情報 取締役(監査等委員)。株式会社エクスモーション 社外取締役。

1976年生まれ。99年早稲田大学理工学部情報学科卒業、01年同大学院理工学研究科情報科学専攻修士前期課程修了、03年博士後期課程修了、博士(情報科学)。02年同大学助手、04年国立情報学研究所助手。05年総合研究大学院大学助手。07年同研究所助教、および、同大学助教。08年早稲田大学理工学術院准教授、および、国立情報学研究所客員准教授。15年Ecole Polytechnique de Montreal客員滞在。16年早稲田大学教授、国立情報学研究所客員教授。再利用と品質保証を中心としたソフトウェア工学の研究と教育に従事。

研究者情報:https://w-rdb.waseda.jp/html/100000625_ja.html

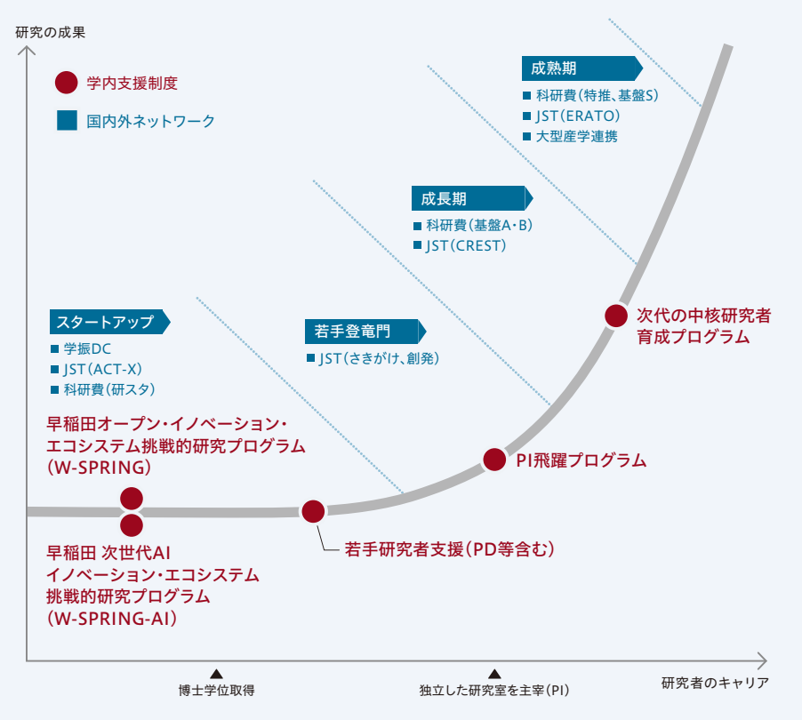

研究者の育成・支援

キャリアステージに応じた最適なプログラムの提供

早稲田大学では、研究者の各キャリアステージに対して最適な支援策を実施することを目指し、戦略的に制度設計をしています。近年では重点施策として以下の研究者育成・支援プログラムを企画・運営しています。

次代の中核研究者育成プログラム

国際研究大学としての地位確立の担い手となる中核研究者を育成することを目指し、研究の業績や内容を踏まえた厳しい審査により対象者を選定し、状況やニーズに応じた支援を行います。

PI飛躍プログラム

挑戦的・独創的な研究に果敢に取り組み、独自分野の開拓を目指すPIを支援対象とし、研究促進費の助成、研究ネットワーク拡大や大型外部資金獲得、産学連携、国際共同研究、アウトリーチなどの活動支援を通じて、 研究者として世界に飛躍することを全学的に後押しします。

研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業※1

従来雇用関係を有していなかった特別研究員(PD・RPD・CPD)のうち雇用を希望する者を直接雇用することで、若手研究者への支援を拡充し、 安心して研究に専念できる環境を整備します。

早稲田オープン・イノベーション・エコシステム 挑戦的研究プログラム(W-SPRING) ※2

経済的支援および、産業界で幅広く活躍するための素養を身に付けるためのキャリア開発・育成コンテンツの提供等を通じて、我が国の科学技術・イノベーションを担う優秀で志ある博士学生の多様なキャリアパスの確立を目指します。

早稲田次世代AIイノベーション・エコシステム 挑戦的研究プログラム(W-SPRING-AI) ※2

経済的支援および、次世代AI分野に関する高度な専門性と研究遂行能力を身に付ける機会の提供により、国家戦略分野に指定されている次世代AI分野を開拓・牽引する志と能力を持つ博士学生の育成を目指します。

※1: 2023年度に日本学術振興会の「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」に申請し、本学は雇用制度導入機関として登録されました。

※2: 国立研究開発法人科学技術振興機構の支援を受けて実施しています。

「統合報告書 -Vision Report -2023-2024」

- LINK