2022年7月6日、本学の訪問准教授であるインドラ・リービ(Indra Levy)先生による講演会「日本研究の過去、現在、そして未来へ(The Past, Present, and Future of Japanese Studies: Insights from the Inter-University Center for Japanese Language Studies (IUC))」が戸山キャンパス第一会議室で開催された。スタンフォード大学の准教授であるインドラ・リービ先生は、大学で教鞭を取る傍ら、アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター (以下、IUC)の専務理事を務めている日本近現代文学の専門家である。

今年4月、リービ先生は、日本文学研究者としての学術的功績とIUCでの教育者としての貢献を高く評価され、UCLAのテラサキ日本研究センターで第一回アイリーン・ヒラノ・イノウエ賞(Irene Hirano Inouye Memorial Award)を受賞した。アイリーン・ヒラノ・イノウエ賞は、学術・ビジネス・芸術・国際関係・製薬・科学などの分野において日米関係の発展に貢献した人物に授与される賞である。本講演会は、リービ先生の受賞を記念して国際日本学拠点リーダー・国際文学館館長である十重田裕一先生により企画され、これまでのIUCの歩みを振り返る形で日本研究の過去と現在、そして未来の展望について考えるという趣旨で行われた。

リービ先生は、学部時代に日本語を学び始め、その後日本文学研究の道に進んだご自身の経験を語ることから講演を始めた。2010年に専務理事(executive director)としてIUCに就任したリービ先生は、このIUCでの教務を通して初めて、専門領域である人文学を超え、社会科学を含む日本研究全般について幅広く関心を持つようになったと述べた。

「日本研究センター」という略称でも知られているIUCは、アメリカとカナダの大学のコンソーシアムで運営される日本語教育機関である。IUCには、リービ先生の勤務校であるスタンフォード大学を始め、日本研究を盛んに推進する北米の主要な大学が加盟しており(加盟校13校、準加盟校2校)、北米の大学院生、あるいは日本関係のキャリア形成を目指す大学卒業者を対象に上級日本語の集中教育を行っている。文学、歴史、文化人類学、日本学概論、法律、ビジネスなど、専門別の日本語教育を提供することを大きな特徴とするIUCは現在、横浜市西区みなとみらいにあるパシフィコ横浜に位置している。

IUCの歴史は、北米における日本研究の歴史と切り離せない関係にある。IUCの前身は、1961年4月に開校したスタンフォード大学日本研究センターである。同センターは、日米関係の友好を目的として大学生・大学院生に高度な日本研究を進めさせるために、早稲田大学を含む日本有数の大学の協力を得て開校された。そして開校二年後からは、大学連合による共同運営に体制を切り替え、現在のIUC(Inter-University Center for Japanese Language Studies)に名称を改めた。現在は加盟校の数が最初の10校から15校に増え、開校当初のおよそ3倍もの学生がIUCに入学して教育を受けている。北米ではかつてIUCで学んだ卒業生の多くが大学で教鞭を取っており、彼らが教え子にまたIUCを勧めるという循環が保たれているとリービ先生は述べた。

このように成長を遂げてきたIUCは、しかし平坦な道を常に歩んできたわけではない。開校後10年も経たないうちにIUCは財政難に直面し、それ以来何度も廃校の危機を乗り越えなければならなかった。2004年にスタンフォード大学に赴任したリービ先生は、学生たちを通してIUCの日本語教育の成果を間近で実感する一方、同センターが財政難のため存在の危機に瀕しているという話をたびたび耳にするようになった。そこでリービ先生は、IUCが無くなれば北米における日本研究にとって大きな損失になると考え、この問題を何とか解決してみたいという思いから敢えて専務理事に志願し、2010年に着任して現在に至るまで12年間にわたりIUCの運営に携わっている。

続いて着任後の数年間に訪れた様々な困難をIUCがどのように乗り越えてきたのかについて語った。まず先生は、着任一日目に高額の資金提供者から、「学年度の終りまでに200万ドルの資金を調達しなければ、これまでの支援金を全部カットする」という内容の手紙を受け、早速資金調達のために奔走した初年度の経験を物語った。この財政問題がある程度解決されるや否や、今度は2011年3月11日に東日本大震災が起こり、その日以来リービ先生はIUCの教員と学生の安全を確認するために眠れない日々を送らなければならなかったという。当時震災の影響により対面授業も難しくなったが、残りの授業をオンラインに切り替えることで、学期末までの語学プログラムを無事に終了することができたとリービ先生は述べた。また、この震災に続いて発生した史上前例のない円高によってセンター運営の実費用が増加し、財政負担が大きくなったことにも先生は言及した。そしてIUCの運営が通常に戻ってきた頃にリービ先生は、ビジネスモデルの改革に取り組んだ。センターの運営費そのものの調達に重きを置いていた従来の方式を変え、授業料の値上げを断行する一方、奨学金の拡充に力を注いだのである。リービ先生は、機関に対する支援を学生に対する支援に方向を換えたことにこそ、長く続いてきたIUCの財政難を解決する鍵があったと述べた。

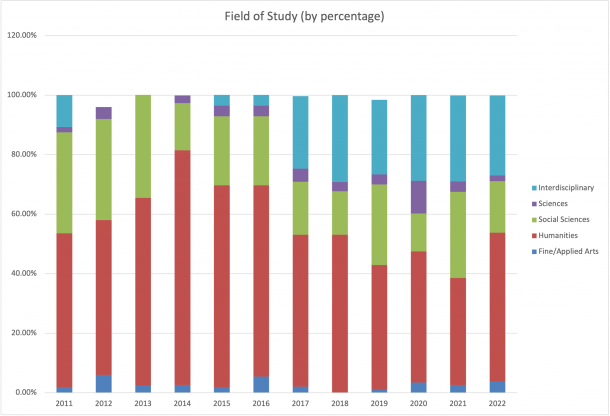

最後に、IUCの学生の専門分野に関する統計資料を見せ、ここ数年間にわたって学生たちの関心がどのように変わってきているかを紹介し、日本研究の未来に関する展望を共有した。そのうち最も顕著な変化の一つが、人文学に対する関心が圧倒的に高かったこれまでの傾向が、2017年頃からインターディシプリナリー、つまり従来の研究領域を超えて二つ以上の学問分野に跨る研究のほうに移動しているということである(以下の図を参照。講義資料からの引用)。冷戦体制の終結以降、日本研究に従事する学者の数が徐々に減ってきており、それは政治学や古典研究において特に顕著にみられる傾向であるが、そのかわりに日本研究を目指す学生の関心領域はさらに多様化しているとリービ先生は述べた。そのような分野の例として、ポップカルチャー、マンガ、アニメ、デザイン、災害管理、食文化研究、障がい学、環境科学、公衆衛生などを挙げた。

またリービ先生は、「多様な関心を持つ学生を日本研究に引き付けるためにクリエーティブな方法を見つけることは日本研究の成長にとってますます重要になっていくと考えられるが、その一環として、従来の専門分野にこだわらず、柔軟に学生の関心を呼び起こすような授業を構成することが有効である」と述べ、そのような領域横断的教育を試みた実践例として、IUCの卒業生であり現在はスタンフォード大学に勤めているアリエル・スティラマン(Ariel Stilerman)助教授の授業“Japanese Functional Objects”を紹介して講義を締め括った。スタンフォード大学のニュースにも紹介されたこの授業は、様々な機能を持つ日本の道具を通して芸術と実用性のあいだの境界を問い直すことを目的として機械工学や物理学分野との連携で行われた。

講演の後は、早稲田大学特命教授・国際文学館顧問であるロバート キャンベル(Robert Campbell)先生との対談が続いた。キャンベル先生も1979年から80年のあいだにIUCで学んだ卒業生である。キャンベル先生は、IUCで集中的な日本語教育を受けたご自身の経験を振り返りながら、1960年代初頭に同センターができてコンソーシアムの形に発展するまでの過程の背景にある、外国語教育をめぐるアメリカの文化政策などについてリービ先生と語り合った。またキャンベル先生は、リービ先生の著書Siren of the Western Shoreを紹介し、研究とは一見離れた教育機関運営に現在携わっているリービ先生の思いについても質問し、それに対する答えとしてリービ先生は、文学研究においてもIUCでの教務においてもその出発点には日本語に対する先生ご自身の情熱があると述べた。

Q&Aセッションでは、IUCの集中的な日本語教育の方法を一般的な外国語教育にも活かせるのか、IUCでは卒業生のデータベースをどのように活用しているのかなどについて質疑応答が交わされた。なかには、アメリカにおいて日本研究を再び活性化させるためにどのような努力が必要なのかという、現在IUCリーダーシップの一人であり早稲田大学の特命教授であるグレン・フクシマ(Glen S. Fukushima)氏からの質問もあった。リービ先生は、日本研究分野に対する財政支援の必要性と大学連合型の基金助成についてご自身の考えを述べ、IUCの名声がそこに役立つことができると答えた。

最後にコロンビア大学准教授ディビッド・ルーリー(David Lurie)先生の閉会の辞を以て、本講演会は盛況のうちに幕を閉じた。

(作成:李珠姫)

開催詳細

- 日時:2022年7月6日(水)16 :30 – 18:00 (JST)

- 会場:早稲田大学 戸山キャンパス第1会議室(学内者のみ) ・ Zoom Webinarハイブリッド

- 講師:Dr. Indra Levy

- 使用言語:日本語・英語

- 参加対象:学生/教員/一般

- 参加費:無料