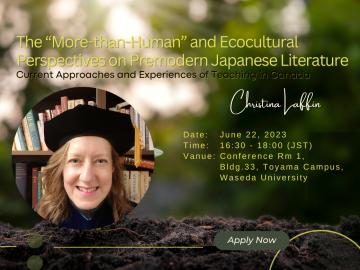

ブリティッシュ・コロンビア大学准教授、早稲田大学訪問准教授クリスティーナ・ラフィン先生講演会&ディスカッション「「人間以上」の視点から考える日本古典文学の「エコ文化」―現在の理論とカナダで教える経験を踏まえて」(The “More-than-Human” and Ecocultural Perspectives on Premodern Japanese Literature: Current Approaches and Experiences of Teaching in Canada)が、2023年6月2日に早稲田大学戸山キャンパス33号館第1会議室においてZoom併用のハイブリッド方式で開催されました。今回の講演会は、昨年2022年6月1日に開催されたクリスティーナ・ラフィン先生の講演会「自然、文学、気候変動―「危機感」からではなく自然から学ぶ日本文学」において提起された、日本文学、とりわけ前近代日本文学の研究、教育をいかに気候や持続可能性という課題に関わらせることができるかという問題について、関連する最近の研究成果や理論、そして昨年来カナダの大学教育の中で実践されてきたことをご紹介いただきつつ、今後の前近代日本文学研究と教育の新たな可能性についてきわめて新鮮かつ魅力的な可能性やビジョンを提示していただきました。

ご講演はまず、エコクリティシズムという用語や環境文学という研究分野の出現の経緯を確認したうえで、現代の若い世代が気候やエコに対する不安を多く抱えており、学生側からも気候や持続可能性の問題を学びたいという高い問題意識があることから、授業での実践に取り組んだ経緯が紹介されました。そして、現在の地球環境の危機への認識が、時に植民地化の正当化にもつながりうるというカイル・ホワイト氏の指摘とともに、どのような視点や立場から当該問題に取り組んでいくか意識していかなければならないという注意も喚起されました。

ご講演はまず、エコクリティシズムという用語や環境文学という研究分野の出現の経緯を確認したうえで、現代の若い世代が気候やエコに対する不安を多く抱えており、学生側からも気候や持続可能性の問題を学びたいという高い問題意識があることから、授業での実践に取り組んだ経緯が紹介されました。そして、現在の地球環境の危機への認識が、時に植民地化の正当化にもつながりうるというカイル・ホワイト氏の指摘とともに、どのような視点や立場から当該問題に取り組んでいくか意識していかなければならないという注意も喚起されました。

また、ラフィン先生が教鞭を執られているカナダ・バンクーバーの土地が、先住民マスキアムから「譲られた」ものではないこと、その「真実」をカナダの教育施設として認識し考え続けることの重要性、土地と歴史、先住民の物語や伝承、その環境や「自然」を知ることの必要性が説かれました。そして授業においては、実際にモノに触れること、身体を用いて実践的に学ぶこと、野外学習を通して前近代日本文学を「体験」する実践がなされたことなどが報告されました。

続いてご講演では、文学教育・研究において「自然」をいかなるものと捉えるべきか、という問題が投げかけられました。自然を文化との二項対立概念として捉えること、また人間を植物や動物に対するものと捉える、そうした従来のあり方に対して、「自然」とは何かを改めてといかけるBen Bunting氏の研究、”naturecultures”という概念を掲げるDonna Haraway氏、”humanculture”という概念を提出したTema Milstein氏、また”humanimal”なる術語を提案するW.J.T.Mitchell氏ら現代の「エコ文化(Ecoculture/ecocultural)」研究の主張とともに、自然や人間という従来の境界や枠を超える「人間以上(More-than-Human)」という新たな観点が提示されました。

続いてご講演では、文学教育・研究において「自然」をいかなるものと捉えるべきか、という問題が投げかけられました。自然を文化との二項対立概念として捉えること、また人間を植物や動物に対するものと捉える、そうした従来のあり方に対して、「自然」とは何かを改めてといかけるBen Bunting氏の研究、”naturecultures”という概念を掲げるDonna Haraway氏、”humanculture”という概念を提出したTema Milstein氏、また”humanimal”なる術語を提案するW.J.T.Mitchell氏ら現代の「エコ文化(Ecoculture/ecocultural)」研究の主張とともに、自然や人間という従来の境界や枠を超える「人間以上(More-than-Human)」という新たな観点が提示されました。

そして最後にご講演は、日本古典文学がどのように環境や世界を理解し、伝えてきたのか、現在の我々はそこから「生態における自己」をどのように把握し思考していくことができるのか、Nicole Seymour氏が唱えるクィア・エコロジーという概念を援用して、「規範的な読み」や「正当」性を超えた批判的な読み(クィア・リーディング)の可能性について、平安物語『堤中納言物語』の中の「虫愛づる姫君」という作品を例に論が展開されました。毛虫を好んだ特異な姫君に対する物語の視点や語り方、あるいはその読者について考えるとき、そこにはクィアの概念に通じる有効なヒントがさまざまに含まれていることが紹介されました。また、「虫愛づる姫君」の複数の英訳を通してみえるジェンダーの問題にも言及がなされました。

ご講演に続いて、早稲田大学文学学術院陣野英則教授により、平安物語文学研究の立場からコメントがなされました。陣野教授はまず、講演のキーワードである「人間以上」のものを日本文学がどう形成してきたかについて、『源氏物語』「薄雲」巻の、藤壺女院の死を哀しむ光源氏が描かれる場面で、鈍色の薄雲を光源氏が自らの喪服の色に重ねて歌を詠じることや、平安時代の和歌において雁の姿を人が自分に重ねて詠じていくようになるという草野勝氏の研究などを紹介されました。また、「確固たる存在のカテゴリーを懐疑的にみる」例として講演でも取りあげられた「虫めづる姫君」に説かれる「異質さとのかかわり方」について、大輔の君という登場人物のふるまいから解説を加えられ、また近代の日本文学研究の中で「自然」という語が急増することにも触れられ、ラフィン先生の問題提起が日本文学研究において重要な視点を提供するものであることを確認されました。

コメントの後は、参加者とのディスカッションとなりました。一週間前に早稲田大学にて「日本、山と文化――環境人文学再考」というご講演をいただいたばかりであったコロンビア大学教授ハルオ・シラネ先生、環境文学・景観文学に注目して近年さまざまなプロジェクトを推進しておられる立教大学名誉教授小峯和明先生をはじめ、大学院生からも活発な質疑、意見がだされました。「自然」をはじめとする術語をいかに扱うかという問題、擬人化ということをいかに捉えるかという問題、和歌はいかに真実、リアルと向き合うか、といった文学研究をめぐるさまざまな本質的課題をめぐって、ラフィン先生との間で非常に広がりと深まりのあるディスカッションが展開されました。大学院生やキャリア初期研究者から、ベテラン研究者まで、前近代日本文学の研究や教育が果たすべき役割や今後の可能性について豊富な情報と問題意識を共有することができた、意義深い時間となりました。

なお本講演会は、スーパーグローバル大学創成支援事業 早稲田大学国際日本学拠点、および早稲田大学総合人文科学研究センター角田柳作記念国際日本学研究所の主催により開催されました。

(文責:河野貴美子)

開催詳細

- 日時:2023年6月2日(金)16 :30 – 18:00 (JST)

- 会場:早稲田大学戸山キャンパス 33号館3階第1会議室

- 開催方式:対面・Zoom Meeting ハイブリッド

- 講師:クリスティーナ・ラフィン ( ブリティッシュ・コロンビア大学准教授)

- 使用言語:日本語・英語

- 参加対象:学生/教員/一般

- 参加費:無料

- 主催:スーパーグローバル大学創成支援事業 早稲田大学国際日本学拠点

早稲田大学 総合人文科学研究センター 角田柳作記念国際日本学研究所