早稲田大学では、各種証明書(健康診断証明書を除く)、出席簿、手続書類から性別欄を削除するなど本人の意図しない形で法律(戸籍など)上の性別や学籍上の性別が公表されることがないようにすべく厳重に管理しています※。万が一、アウティング(本人の同意なしに、その人の性自認・性的指向・恋愛的指向、ジェンダーヒストリー〔例:ある人が出生時に割り当てられた性別、名前、ある性別に限定された学校に通っていたなど、その人に関連するジェンダー・トランジション等にまつわる過去の情報〕、病歴〔HIVステータスなど〕などを暴露する行為)の被害を受けた場合や、その他学生生活においてご不安な点があれば、いつでもGSセンターに相談してください。

※現在、早稲田大学は原則法律上の性別情報を取得していますが、性別情報を含む学生個人に関する情報は、学生が所属する学部・研究科等事務所の職員の他、教務担当・学生担当の教員など、業務上必要な担当者のみに取扱い権限を付与しています。

各授業科目の出席簿やWaseda Moodleには性別の記載はありません。

本学で発行する証明書関係書類のうち、学内外の関係箇所への申請書類によっては、性別記載が求められる書類(健康診断証明書など)もあります。手続きをする上で、ご不明な点、ご不安等がある場合は、GSセンターに相談してください。

早稲田大学では、学生や教職員に対する性別情報収集を必要最小限に抑えるため、全学的な取組みを進めています。手続き用紙や申請フォームにおける性別情報収集が合理的な理由(下記参照)によるものかを確認し、合理的な理由であると判断された場合も、可能な範囲で「性別欄」を自由記述にフォームを変更することや、収集目的を明記するなどの対応を取るよう働きかけています。全学的な検証を経て合理的な理由にもとづき、引き続き性別情報の収集や記載を行わざるを得ないとの判断に至った書類についてはリスト化し、その一部をMyWaseda(学内専用:「学生生活」内)に開示しています。

本人の法律上の性別に変更があった場合は、学籍上の性別を変更いただくことになります。「氏名変更届」の「戸籍変更に伴うその他の変更事項」にて性別を選択できるようになっているため、氏名変更届とその変更が分かる書類の2点を用意し、所属学部・研究科等事務所にお問い合わせの上、学籍上の性別の変更手続きを行ってください。変更手続きをする上で相談したいことがある場合は、所属学部・研究科等事務所の他、GSセンターの個別相談もご活用ください。

本人が法律上の氏名を変更した場合は、氏名変更届とその変更が分かる書類の2点を用意した上で、所属学部・研究科等事務所にて変更手続きを行ってください。

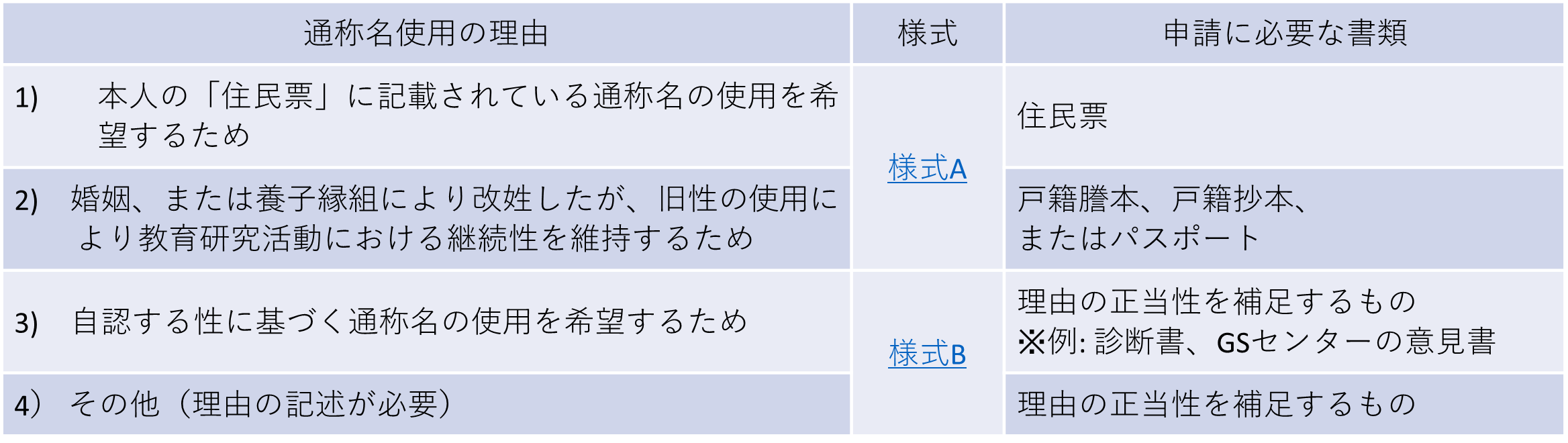

法律上の氏名を変更していない場合でも、早稲田大学では以下の理由に該当し認められた場合には、法律上の氏名とは別に通称名を登録し使用できます。なお、通称名を登録する際に、通称名のみを明記するか、法律上の氏名(いわゆる本名)と通称名を併記するかを選択することもできます。手続きには 「通称名使用願 」に加え下表のとおり通称名使用の理由に応じた書類が必要となります。必要書類を準備のうえ、所属学部・研究科等事務所にて手続きを行ってください。

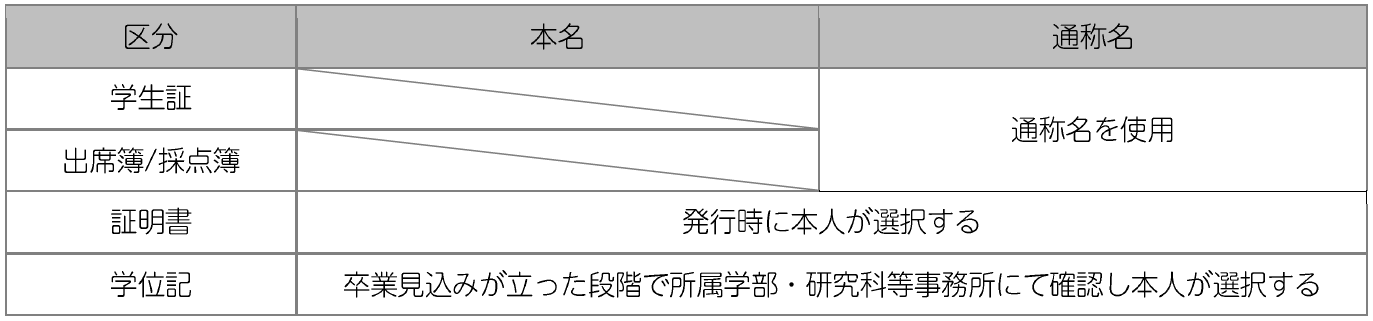

トランスジェンダーやノンバイナリーなどの学生が上表の「3)自認する性に基づく通称名の使用を希望する」ため通称名使用を申請する場合は、通称名使用願「様式B」をご使用ください。通称名使用願とともに提出する「理由の正当性を補足するもの」としては性別違和があること、もしくは性別不合状態であることが記載された医師の診断書やGSセンターからの意見書が挙げられます。GSセンターの意見書を希望する場合は、GSセンターの個別相談にお申し込みの上、ご相談ください。通称名の使用が認められた場合、各種書類に記載される氏名は、下表のとおりです。

なお、通称名を使用する場合、通称名と法律上の氏名(いわゆる本名)との認証に関しては、本人の責任において行っていただくことになります。

なお、通称名を使用する場合、通称名と法律上の氏名(いわゆる本名)との認証に関しては、本人の責任において行っていただくことになります。

通称名使用が認められている場合、早稲田大学学生健康増進互助会(学生早健会)の医療費給付を受ける際に学生早健会の会員証である「学生証」と「保険証」や「本人名義口座」、「領収書」の名前が一致しないことがあります。その場合でも、どちらも同一人物であることを確認できれば、医療費給付を申請できます。また、学内でのスチューデント・ジョブ(RA、TA、研究補助者、臨時職員、試験監督員、等)や学内奨学金に関しても同様の扱いです。ただし、日本学生支援機構および学外団体が運営する奨学金に関しては別途手続きが必要な場合がありますので、奨学課までお問い合わせください。

学生の方は原則、学生証記載の氏名を生協の組合員情報に登録しています。ただし、学生証記載の氏名と異なる組合員情報上の氏名を使用することが可能です。組合員情報の変更に関しましては、下記のサイトよりお願いします。

また、学籍上の通称名を使用されている方で、生協の「univcoop マイポータル」では通称名が反映されているものの、デジタル「組合員証」の名前には反映されていない場合、「大学生協アプリ(公式)」をアンインストールした上でスマートフォンを再起動いただき、それから改めてアプリケーションをインストールいただくと「マイポータル」と同様の名前が表示されます。

通称名使用申請ができない場合でも、科目担当教員に文書を提出することで授業中の呼称を変更するなど、一部の対応が可能な場合があります。詳細についてはGSセンター個別相談にて相談ください。

さらに早稲田大学ではLGBTQ+学生を含む多様な性のあり方を持つ学生がいることを想定し、教職員向けに「ジェンダー・セクシュアリティの多様性を踏まえた教職員向けガイド 」を発行しています。ガイドでは、その場にLGBTQ+学生がいることを前提として接すること、共通の敬称を用いること、語学の授業で三人称を使用しなければならない場合に本人が希望する自身の三人称を聞くこと、合宿時の配慮を聞くことなどを明記しています。学生が教員に直接配慮の申し出をすることもできますが、不安や心配、困難があるときは、GSセンターが学部・研究科等事務所や教員との間に立って然るべき文書を作成し、伝えることも可能です。詳細はGSセンターにご相談ください。

教育実習や介護等体験の受入先は、学外機関での実施になります。トランスジェンダーの学生が望む性別での実施を希望する場合、事前に受入先に本学を通じて相談することができます。

受入先との相談・調整には時間がかかるケースもありますので、事前登録時など可能な限り早い段階でご相談ください。ご相談にあたり不安がある場合には、GSセンターにご相談ください。

ただし、受入先はすべて学外の機関となりますので、受入先の設備等の都合により、必ずしも希望に沿えるとは限りません。

海外協定校との連携体制

早稲田大学は約600校の海外大学と協定を結んでおり、留学センターではできる限り本人の希望に沿った留学先を選べるようサポートしています。留学先を検討するに当たって、寮や大学施設の状況など、Webサイト等で情報が得られず受入先の環境に不安がある場合には、留学センターにご相談ください。相談内容を踏まえて、協定校への確認・対応の相談をすることができます。

また、性的指向に関する法律上の扱いや、トランスジェンダーやノンバイナリーの権利擁護については国によってさまざまです。留学先を検討する際には以下のような資料が参考になります。

早稲田大学では、留学生が日本や早稲田大学での生活で孤立しないよう支援をしています。GSセンターの個別相談では英語を話せる職員が対応をしますが、専門性によっては通訳を介する場合もありますので、ご了承ください。

学生生活において、通称名使用や寮生活に関することなど、学内機関と連携して対応を検討していきます。早稲田大学への留学が決まりましたら、必要に応じてGSセンターにご相談ください。

トランスジェンダーやノンバイナリー学生の中でも、特に医療的トランジションをしている学生は、日本での滞在期間中のジェンダー受容療法やアフターケア等について主治医と相談し準備をしたうえで渡日してください。日本で医療機関にかかる可能性も踏まえ、主治医から健康状態や療法の状況が分かるもの(英語の紹介状)を持参する事が望ましいです。主治医から処方されている医薬品等を日本に持ち込むにあたっては「医薬品等の個人輸入について(厚生労働省)」に沿って事前準備を行ってください。

自己注射によるホルモン療法を受けている方で、注射器・針の取扱いについてご質問がある場合は、保健センター診療室、もしくはGSセンターへお問合せください。

GSセンターでは、必要とされる方にはジェンダークリニックの情報提供を行っています。なお、現在自国で処方されている医薬品が必ずしも日本で承認されていたり、同じ価格帯で取り扱われているとは限らないことにご留意ください。

GSセンターには、英語対応が可能な専門職員や学生スタッフがいます。全ての曜日ではありませんが、漢語・中国語と韓国語での対応が可能な学生スタッフも在籍しています(2025年3月現在)。LGBTQ+学生がアクセスできるコミュニティや多言語対応可能な学外機関の情報提供も行っています。お気軽にお越しください。

また、ICC(異文化交流センター)では日本と世界のすべての人々を歓迎し、学生が主軸となり交流や学びのイベントを年間約200回開催しています。フレンドリーな雰囲気のICCラウンジには、昼食や休憩をとる多様な学生達が自然と集まってきます。ぜひICCのイベントとラウンジに来てみて、多様な学生と出会い異文化交流を楽しんでください。