2024年7月31日に早稲田大学にて当センター准教授の谷口 卓也先生による、筑紫丘高校の生徒を対象にした模擬講義「データ科学の重要性」を実施しました。

筑紫丘高校から来訪した生徒は引率教員含めて約40名で、当日は模擬講義やキャンパスツアー、卒業生との懇親会に参加しました。

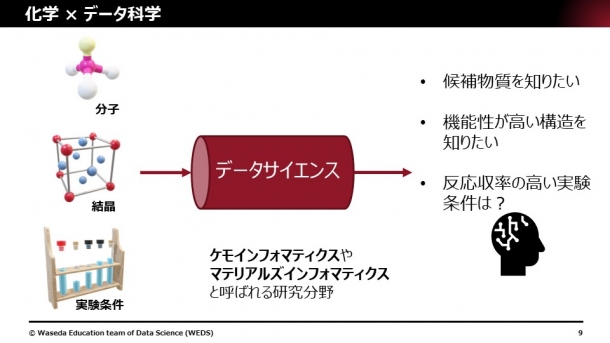

冒頭で谷口先生の研究内容の紹介がありました。実験において新しい結晶を発見する従来の方法は偶発的な要素に左右されることが多く、また多数の実験を行う必要があるため、データ科学、とりわけ機械学習を用いて論理的かつ効率的に新たな結晶を推測しているといった説明がありました。そして、最近では、化学×データ科学によるケモインフォマティクスやマテリアルズインフォマティクスと呼ばれる研究分野が進んでいるといった紹介がありました。

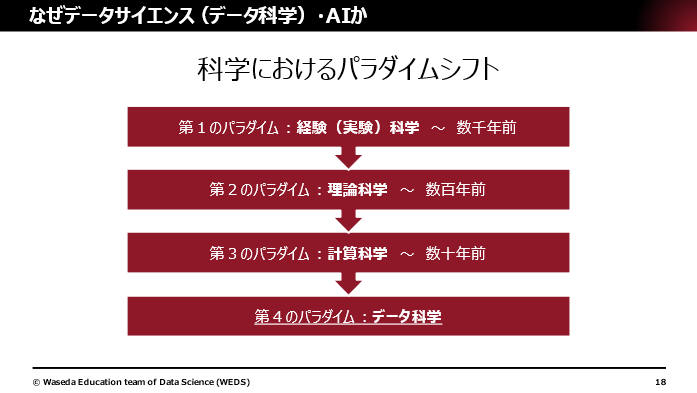

次に、データサイエンス・AIとはそもそも何なのか、そして、昨今なぜこれほど注目を浴びているのかについて、ビックデータの存在やそれを解析する技術の革新、それらを応用できる分野の拡大といった背景の説明がありました。また、科学におけるパラダイムシフトにおいて、今まさにデータ科学が第4のパラダイムになっているとの説明がありました。

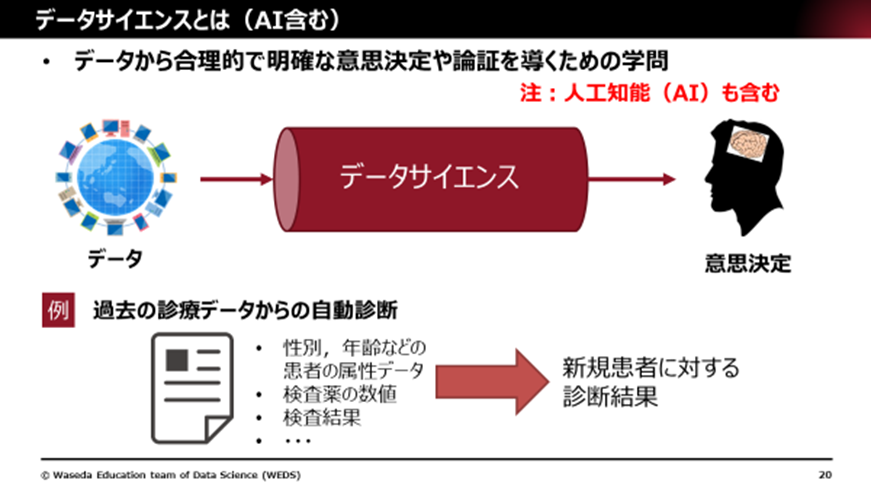

そして、早稲田大学データ科学センターでは、データサイエンスを“データから合理的で明確な意思決定や論証を導くための学問”と定義しているとの説明がありました。

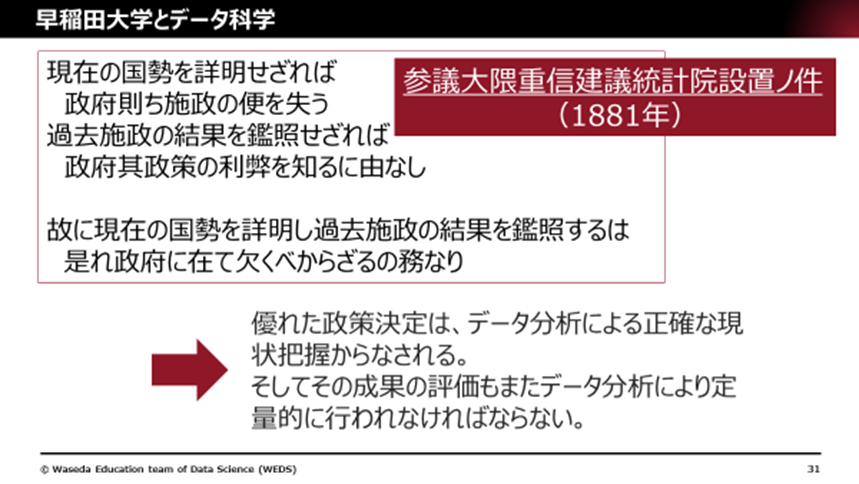

続いて、データサイエンス・AIの重要性を理解してもらうために、その活用事例として、Netflixや自動運転、医療などでの事例紹介があり、政策では、Evidence Based Policy Making(証拠に基づく政策立案)が近年注目されているが、それと同じことを大隈重信が1881年に「建議統計院設置ノ件」で述べており、実はデータ科学と早稲田大学は関係性が深いといったエピソードの紹介もありました。

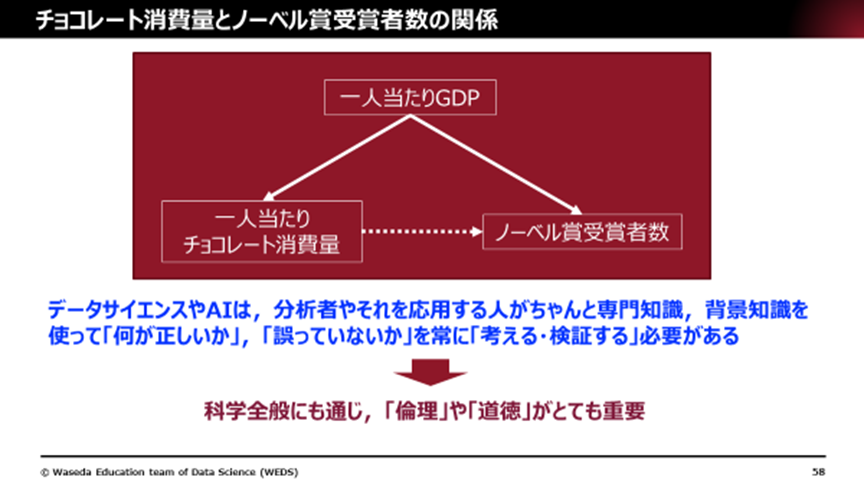

中盤では、データサイエンスによる意思決定の具体例ということで、Webアンケートデータや広告の費用対効果に関する解析方法の紹介がありました。そして、統計的因果推論の考え方に触れながら、いくつかの事例を用いて、データサイエンスやAIは、分析者自身が適切な専門知識、背景知識を用いて、データ解析の方法と結果を検証する必要があることの説明がありました。

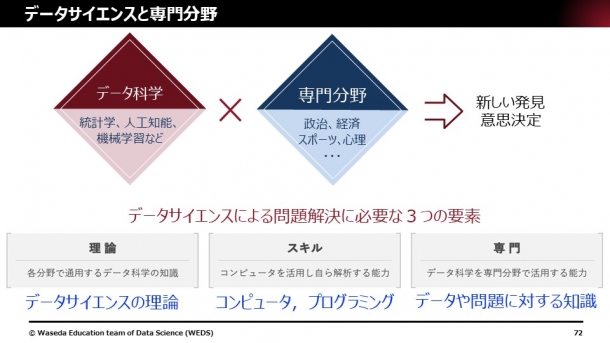

終盤では、早稲田大学でのデータサイエンスの学びについて紹介があり、「データ科学」×「専門分野」によって、新しい発見や意思決定を行うために様々な教育コンテンツが学生に提供されており、現在では、早稲田大学の学生延べ約15,000名がデータサイエンスを学んでいることや、それらの学びを証明するために「データ科学認定制度」が運用されていることなどの話がありました。

最後の質疑応答では、化学を学ぶ魅力やデータ科学の教育や研究を進める上でのやりがい、東京の大学に進学する上での心構えなど模擬講義の内容に刺激を受けた生徒から様々な質問があり、谷口先生が自身の経験を踏まえ、丁寧に回答していました。

講師紹介