- その他

- 中垣 隆雄 (教授)

中垣 隆雄 (教授)

- Posted

- Sat, 01 Apr 2023

中垣 隆雄 (教授)

中垣 隆雄 (教授)

主な略歴はこちら(研究者DB)

主な研究分野

エクセルギー視点によるエネルギーシステムの研究

・再生可能エネルギーの有効利用に資するエネルギーストレージに関する研究

・二酸化炭素分離回収固定化技術(CCS)

・化学,電気化学的なエクセルギー再生技術と鉄鋼および工業炉への適用研究

・燃料電池,リチウムイオン電池などの内部の反応・輸送現象の解明と新たな作製方法の開発

研究室の特色

主に大規模なエネルギープラント・システムを対象としていることが特徴の一つ.研究のアプローチはシステムからマテリアルレベルまでシームレスに律速を掴み,ポイントを突いて取り組むことを重視している.例えば,システムレベルではプロセスシミュレータを駆使して熱物質収支を取りながら、キーコンポーネントであるリアクタの入出力・境界条件を明らかする。リアクタは化学反応や輸送現象を含む保存式群を連成した数値解析によって内部の流動・温度・濃度の空間分布や時間変化を可視化してリアクタの性能・挙動を予測する。

さらにはリアクタの性能を律速する輸送や反応を変えうるキーマテリアル開発まで対象を拡げて研究を展開していく.

長らく在職した企業経験を活かし,ニーズ・シーズドリブンの両面から真にCO2排出削減に対して量的寄与のある技術の社会実装を目指す中で、教科書で学んだ基礎工学がしっかりと身につくような実験や計算を中心としたテーマを設定している。

主な研究テーマ

持続可能なエネルギー社会の実現には,温室効果ガスの削減に向けた技術開発が急務である。電気・熱・化学などの形態におけるそれぞれの長所を生かしたエクセルギー視点での環境負荷の小さいエネルギーシステムの構築が極めて重要であり、本研究では以下のようなテーマを指導する。

・再生可能エネルギーの有効利用に資するエネルギーストレージに関する研究

・二酸化炭素分離回収固定化技術(CCS)

・化学,電気化学的なエクセルギー再生技術と鉄鋼および工業炉への適用研究

・燃料電池,リチウムイオン電池などの内部の反応・輸送現象の解明と新たな作製方法の開発

俯瞰的に技術を見渡せる視野を持ち,確かな学力に基づく課題発見,解決力のある人材育成を目指す。

取得可能な学位

工学

拠点キャンパス・活動内容

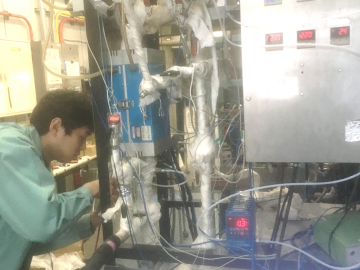

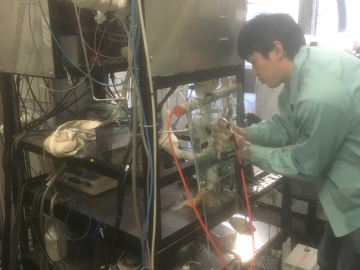

西早稲田キャンパス58-225,322の2室が居室.58-1Fに実験装置があり,学内のリサーチサポートセンター,環境保全センター,材料研究所をフル活用.

共同研究先の国研や企業の試験装置を出張ベースで利用することもある.

在籍者の出身学部・学科

早稲田大学創造理工学部総合機械工学科 他

就職先状況

株式会社半導体エネルギー研究所、出光興産株式会社、株式会社神戸製鋼所、大阪ガス株式会社、

三菱電機株式会社 他、詳細は中垣研究室HP内をご参照ください。

教員からのメッセージ

当研究室ではエクセルギー重視のエネルギー変換をテーマとして主に重工・重電・素材,電力・ガスなど,規模が比較的大きく社会基盤を支える機械システムを対象としており,必然的にこの業界へエンジニアとしての就職が最も多くなっています.このような業界では大量のCO2放 出と関係が深いため,わずかなエネルギー効率の向上でも削減量への影響は小さくありません.機械工学を修めた将来の進路として,「広く社会に役立つ大きな 仕事がしてみたい」と漠然と思っている方や,実験が大好きな方はぜひ当研究室を選択肢に入れてください.学部での修学条件としてプログラミングの経験や工 学実験のスキル・センスに加え,基礎教養の中では数学・物理に加えて化学,専門工学では熱・流体力学と輸送現象論の知識が特に必要です.

在学生(卒業生)からのメッセージ

高校生の頃から環境やエネルギー問題に興味があり、技術的なアプローチからこれらの問題を学ぶために、大学院に進学いたしました。学部生の頃よりも専門的になることは当然ですが、自分の専門分野だけを学ぶのではなく、エネルギーシナリオを創造するような講義も多く、多面的な捉え方も身についたと思います。私は中垣研究室の1期生でしたので、新しい研究の立ち上げにも挑戦することができ、特に貴重な経験を積むことができました。既往研究を調査し、研究の方向性を自ら考え、試行錯誤を繰り返し、成果に繋げられた経験は、私の礎となっております。現在は、主にガスタービンの保守に関する研究に従事しておりますが、ニーズを基に新たな研究の立ち上げにも関わっており、正に中垣研究室での経験が活かされていると実感しております。

(2011年3月修士課程修了(一財)電力中央研究所 尾関高行)

写真