- 研究科について

- 教育理念

Educational Policy

教育理念

環境・エネルギー研究科における研究教育および人材の養成に関する目的

教育研究の目的と対象

社会の入口・活用対象としての「エネルギー」や「資源」が、その出口・結果としての「環境」問題を引き起こしている。本研究科では、上記の関係を踏まえ、エネルギーや資源ならびに環境分野の教育研究を展開する。

教育研究の姿勢

大学新卒者のみならず、社会でのさまざまな分野、例えば行政や企業等で経験を積んだ方々や市民としてこの分野に興味をもつ人々を受け入れ、それぞれの視点を大切にし、意見を戦わせ、大学の自律性・中立性を活かして協働して問題を解明・解決する姿勢で教育研究を展開する。

教育研究にあたっての基本コンセプトは、このほか、下記の5つである。

- 「学問領域統合型アプローチ」による対応

さまざまな分野の手法・体系を融合化させた教育研究の実践 - 「4つの市民の共創」による展開

民(生活市民)・産(企業市民)・官(行政市民)・学(学界市民)、さらには海外(海外市民)との共創的連携を基礎とした教育研究の場の設定 - 「現場・現物・現実主義」での実践–社会実験場の活用–

実社会での問題を把握・分析し、解決には実験実証的方法を指向し、もって時代に適合し、さらには先取りしたOJT教育研究の展開 - 「大学の主体性・自律性」を堅持した社会との協働

大学の主体性・自律性を堅持し、社会との連携のもと、信頼に応えうる教育研究の実践 - 「社会のための技術・手法」の開発・提案・実践

広く学術成果の活用を目指し、社会経済システムとして実現される技術・手法・施策等の開発・提案・実践を教育研究で展開

人材養成その他の教育研究上の目的

環境・エネルギー問題に高い見識を持ち、分析・解析(analysis)や設計・統合(synthesis)の手法を駆使し、学問領域統合型アプローチによる、「現場・現物・現実」に基礎を置いた、実践的・戦略的な行動・活動のできる人材の育成を目指す。また、当該分野に対して強い興味関心を持ち、勉学意欲の高い学生を求める。

- 総合的能力の視点からは、(1)透徹した洞察力で専門的知識・知恵を統合的に駆使できる能力、(2)問題解決の道筋を戦略的に構築する能力。

- 総合的人間性の視点からは、(1)生活に根差した高度な倫理観を持ち、(2)地球市民としての自覚の上に立って発想ができる能力。

- 専門分野の知識・知恵の視点からは、(1)問題解明にあたって科学的手法を駆使できる能力、(2)問題解決の場面では設計・統合の手法を十分に活用できる能力。

以上をもって、環境やエネルギー・資源問題の解決に向けて、当該分野で国や地域・世界を先導する方針や政策を立案できる人材や国・地方自治体等で先進的な行政を展開する人材、企業等で当該分野を統括する人材、環境・エネルギー等の研究を先導する人材、市民として当該分野の先導的活動を展開する人材、さらには国際的機関等で世界の当該分野を牽引する人材等の輩出を目指す。

環境・エネルギー研究科における学位授与およびカリキュラム、入学者受入れに関する方針

卒業認定・学位授与に関する方針(ディプロマ・ポリシー)

早稲田大学の総合性・独創性を生かし、体系的な教育課程と、全学的な教育環境と学生生活環境のもとに、学問領域統合型アプローチにより、多様な学問・文化・言語・価値観の交流を育み、地球社会に主体的に貢献できる人材を育成する。深刻化する環境・エネルギー問題の解決に向け、当該分野に高い見識を持ち、社会のための技術・手法を開発・提案・実践しようとする姿勢を有するとともに、工学あるいは社会・人文科学的な解析・設計手法を駆使できる人材の育成を目指している。この目標の実現のため、環境・エネルギー分野に関連する理工学、社会・人文科学の専門家が結集し、多様かつ高度な専門教育・研究指導を提供する。修士課程においては、教員の研究指導により、研究成果を修士論文として取りまとめる。修士論文審査を行い、環境・エネルギー分野において、工学の専門知識と応用力を有すると認めた場合に、修士(工学)を授与する。環境・エネルギー分野において、社会・人文科学の専門知識と応用力を有すると認めた場合に、修士(学術)を授与する。博士後期課程においては、研究指導のもと独創的な研究を行い、数編の査読付き論文や国内外の学会での発表を行い、研究成果を博士論文として取りまとめる。博士論文の審査において、環境・エネルギー分野において、工学の高度な専門知識を備え、応用する技術と能力を有すると認められる場合に、博士(工学)を授与する。環境・エネルギー分野において、社会・人文科学の高度な専門知識を備え、応用する技術と能力を有すると認められる場合に、博士(学術)を授与する。

【修士課程】

◆知識

学修成果1.【工学・学術共通】

環境・エネルギー分野において必要とされる工学あるいは社会・人文科学の専門知識を習得している。

◆態度

学修成果2.【工学・学術共通】

環境・エネルギー問題の解決に向け、社会のための技術・手法を開発・提案・実践しようとする姿勢を有している。

◆技能

学修成果3.【工学】

環境・エネルギー問題の解決に向け、工学の研究領域において国内外の学会等において1件以上の研究発表を行い、工学的な解析・設計手法を駆使して、研究成果を修士論文として取りまとめる能力を習得している。

学修成果4.【学術】

環境・エネルギー問題の解決に向け、学術の研究領域において国内外の学会等において1件以上の研究発表を行い、社会・人文科学的な解析・設計手法を駆使して、研究成果を修士論文として取りまとめる能力を習得している。

【博士後期課程】

◆知識

学修成果1.【工学・学術共通】

環境・エネルギー分野において必要とされる工学あるいは社会・人文科学の高度な専門知識を習得している。

◆態度

学修成果2.【工学・学術共通】

環境・エネルギー問題の解決に向け、社会のための技術・手法を自立的に開発・提案・実践しようとする姿勢を有している。

◆技能

学修成果3.【工学】

環境・エネルギー問題の解決に向け、工学の研究領域において独創的な研究を行い、数編の査読付き論文や国内外の学会等での発表を行い、工学的な解析・設計手法を高度に駆使して、研究成果を博士論文として取りまとめる能力を習得している。

学修成果4.【学術】

環境・エネルギー問題の解決に向け、社会・人文科学の研究領域において独創的な研究を行い、数編の査読付き論文や国内外の学会等での発表を行い、社会・人文科学的な解析・設計手法を高度に駆使して、研究成果を博士論文として取りまとめる能力を習得している。

教育課程の編成・実施に関する方針(カリキュラム・ポリシー)

修士課程においては、工学および社会・人文科学(学術)の基礎知識と応用力を習得する教員個別の研究指導や演習に加え、専門分野の異なる教員共同での科目を多数設置・実施している。

学修成果1を身につけさせるために、教員個別の研究指導に加え、講義科目は、環境・エネルギー研究科の教員によるコア科目、他研究科との合併科目授業を含む推奨科目を配置・実施しており、学生が工学もしくは社会・人文科学(学術)の専門分野に応じて、多岐にわたる環境・エネルギー分野の専門的な知識を体系的に習得できる構成としている。また、研究倫理に関する科目を必修とし、修士課程1年次に設置・実施している。

学修成果2を身につけさせるために、教員個別の研究指導に加え、修士課程1年次には学生に自らの研究テーマを多面的・多角的な視点から検討させる観点から、複数の教員の共同指導による演習科目を設置・実施している。授業はプレゼンテーション、ディスカッションなどを中心として、双方向型で実施する。

学修成果3及び4を身につけさせるために、修士課程2年次には、教員個別の研究指導に加え、修士論文における研究内容の高度化を目指し、複数の教員の共同指導による演習科目を設置・実施する。授業はプレゼンテーション、ディスカッションなどを中心として、双方向型で実施する。

博士後期課程においては、学修成果1を身につけさせるために、教員個別の研究指導に加え、学生が必要に応じて修士課程の設置科目を履修することができるようにしている。学修成果2を身につけさせるために、1年次においては、学生が自立的に研究活動を行えるようになるために、博士論文計画書を提出させた上で、教員個別の研究指導を実施する。学修成果3、4を身につけさせるために、教員個別の研究指導の下に、学生に国内外の学会・学術誌への論文発表を1年次より積極的に行なわせる。予備審査を受ける資格があると認められた場合、予備審査を受け、博士学位論文の受理が認められた場合、複数回実施する審査会において、複数の教員による審査を実施する。その後、公聴会での発表を経て、博士学位申請論文の合否について判定を実施する。

入学者受入れに関する方針(アドミッション・ポリシー)

早稲田大学では、『学問の独立』の教育理念のもとで、一定の高い基礎学力を持ち、かつ知的好奇心が旺盛で、本学の理念である進取の精神に富む、勉学意欲の高い学生を、わが国をはじめ世界から多数迎え入れる。

環境・エネルギー研究科では、学門領域統合型アプローチでの研究教育と国際的視点の涵養を目指しており、理系ならびに文系、社会人、留学生等、さまざまな経歴の人材を受け入れている。

修士課程では、環境・エネルギー分野に関連する理工学、社会・人文科学などの専門分野を習得するための専門知識と能力、探求心、また、学問領域統合型アプローチによる実践的・戦略的な活動への意欲を有することが求められる。

博士後期課程では、これらの専門分野の発展・深化に貢献するのみならず、環境・エネルギー分野において新しい分野に創造的に取り組む高度な専門知識と能力、開拓精神と倫理観を有することが求められる。

修士課程においては、早稲田大学内の学生を対象とした推薦入試、専門科目・面接により選考を行う一般入試、口頭試問およびプレゼンテーションにより選考を行うAO入試、協定校との外国人特別選考を実施する。一般入試においては、専門科目の知識習得度および研究計画によって選抜を行う。AO入試においては、学士課程における卒業論文等の成果(分野は問わない)や当研究科における研究への意欲、研究計画能力等を総合的に評価する。日本語における円滑なコミュニケーションができることを条件としている。

博士後期課程においては、修士課程と同様の入試制度を踏襲し、博士号取得に必要な能力を備え、多岐にわたる環境・エネルギー分野における高い専門性、経験、理論、意欲を有することが求められる。とりわけ、学会・論文等の研究業績を評価の対象としている。

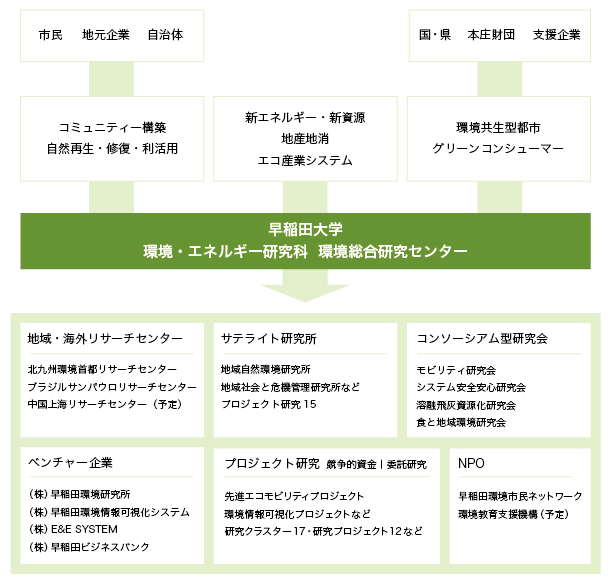

環境・エネルギー研究科と学内外との連携関係

~さまざまな関係者との「共創」に基づく「知の創造・伝達・実現」~