- ニュース

- 「フィールドスタディ(グローカル社会の実相)」参加報告

「フィールドスタディ(グローカル社会の実相)」参加報告

- Posted

- 2014年10月18日(土)

公共経営大学院1年

金 鍾先

1.プログラム実施日程

2.プログラム参加人数

四名

3.活動の概要や日程

(1)活動の概要

首都圏直下型地震を想定し、防災に関する地域社会や各自治体の取り組み、実情を調べて、自治体や町会に関する提言をまとめた。特に、防災においては、町会を中心とする地域ガバナンス体制が不可欠であり、新宿区内で町会活動が活発に行われている四谷地区と榎町を訪れ、町会の皆さんからのお話をお聞きし、望ましい政策方向に関して一緒に考えた。

(2)活動の日程

| 日程 | 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 第6日目 |

| 8月18日(月) | 8月19日(火) | 8月20日(水) | 8月21日(木) | 8月22日(金) | 8月23日(土) | |

| 活動内容 | ・事前討議 ・新宿区の四谷地区訪問 |

・ 新宿区の榎木町訪問 ・Group Work |

・新宿区大久保出張所訪問 ・Group Work |

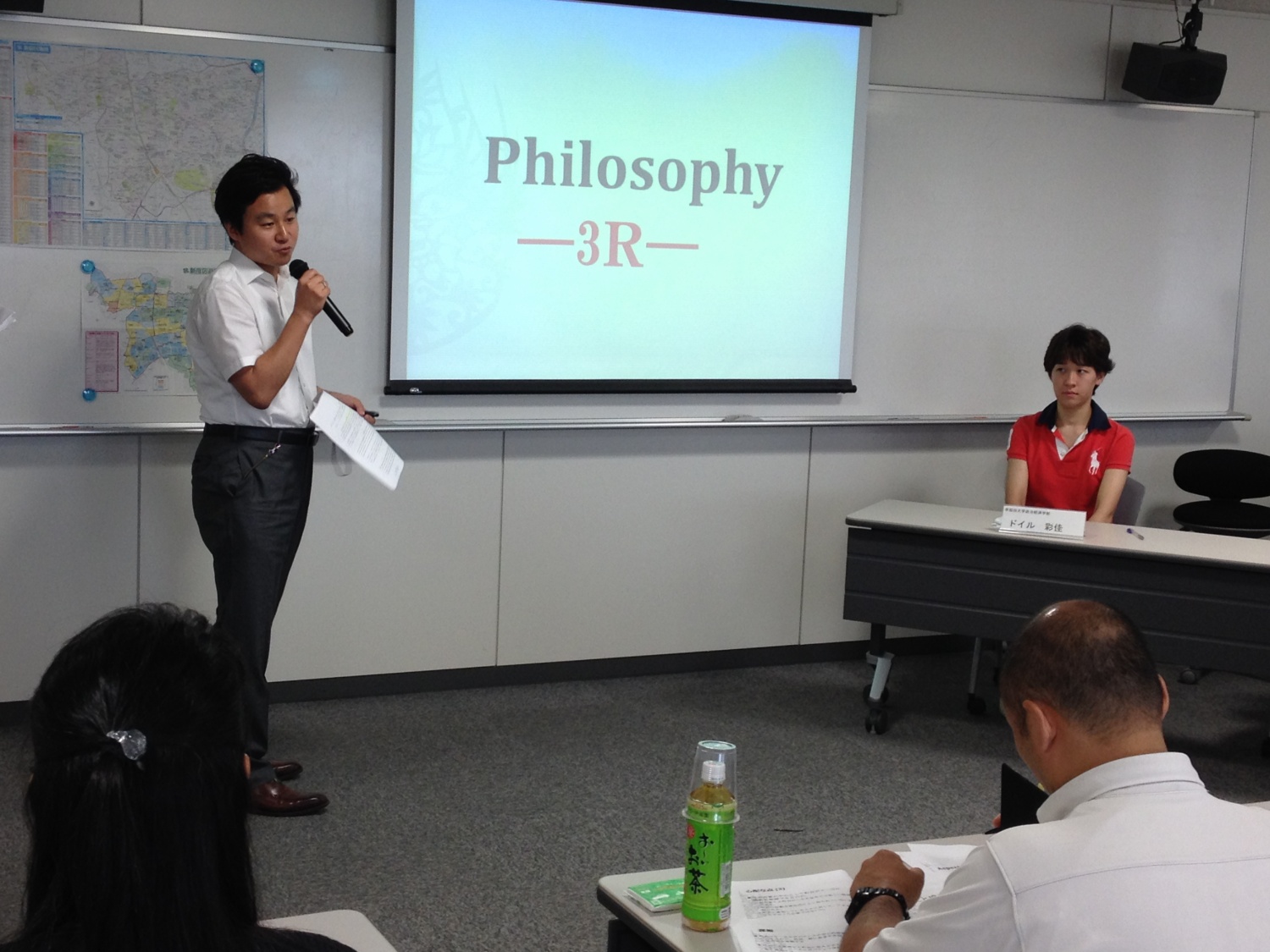

・Group Work | ・Group Work | ・発表会 |

※上記日程の先立ち、7月12日に新宿区関係者による事前説明会が開催された

4.調査の目的

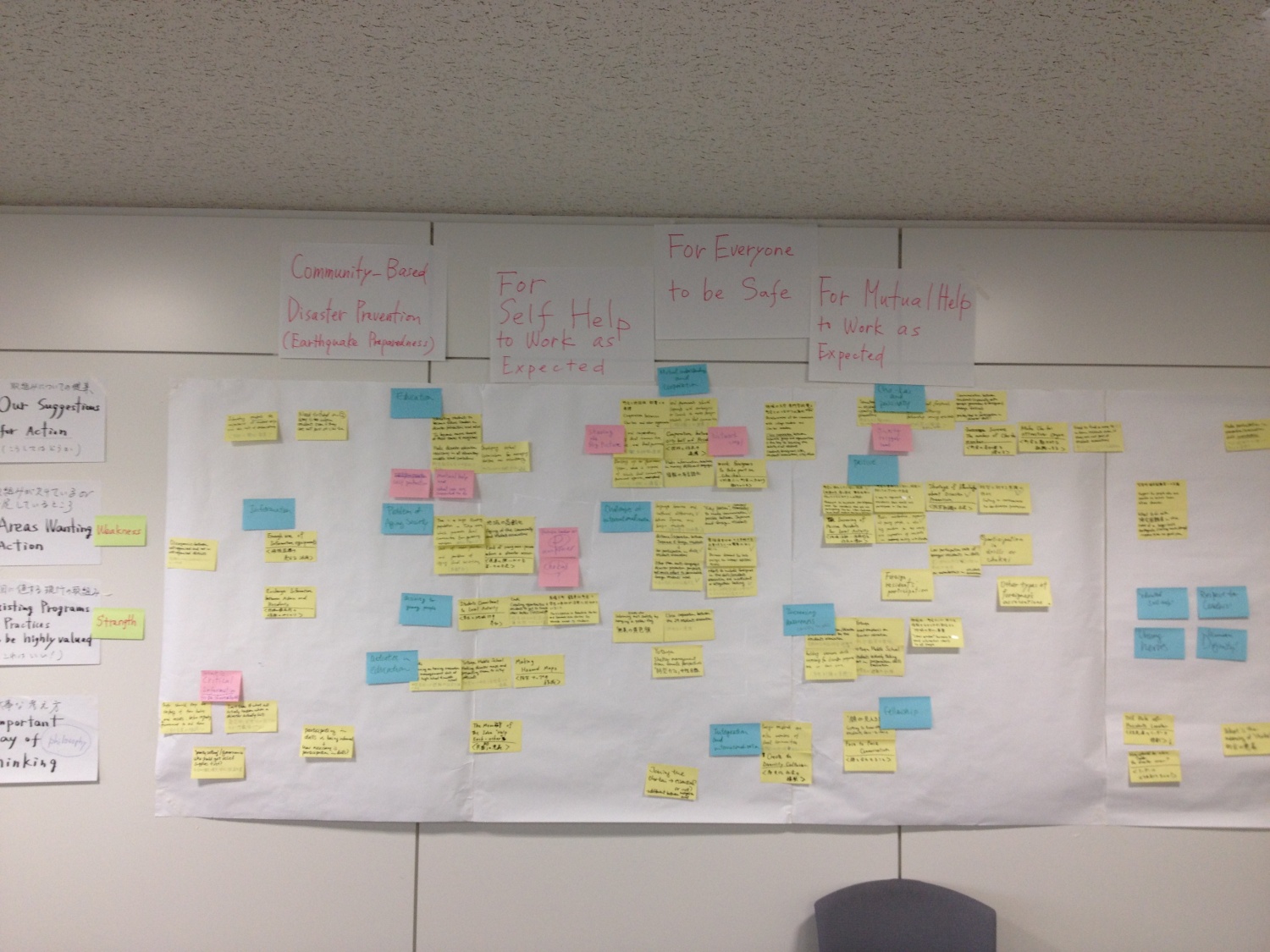

まず、東京都内にはオフィスビルや繁華街が多く、特に人口が密集している新宿区において首都圏直下地震が発生した場合、どうしたらより効果的・効率的に防災・減災に取り組むことができるかというのが今回フィルドスターディの主な目的であった。特に、メンバーは阪神・淡路大震災の時、救助された人の70%が自助、20%の人が共助によって生存したという事実を踏まえ、自助・共助の中心である町会や他の自治組織の活動の実情を点検し、その活動を支えていく方案について考えた。特に、「外国人」が新宿区人口の10%を占めているという事実に着目し、外国人を地域防災体制に活用できる可能性に関しての議論も行った。

まず、東京都内にはオフィスビルや繁華街が多く、特に人口が密集している新宿区において首都圏直下地震が発生した場合、どうしたらより効果的・効率的に防災・減災に取り組むことができるかというのが今回フィルドスターディの主な目的であった。特に、メンバーは阪神・淡路大震災の時、救助された人の70%が自助、20%の人が共助によって生存したという事実を踏まえ、自助・共助の中心である町会や他の自治組織の活動の実情を点検し、その活動を支えていく方案について考えた。特に、「外国人」が新宿区人口の10%を占めているという事実に着目し、外国人を地域防災体制に活用できる可能性に関しての議論も行った。

5.参加して得た感想

2011年3月、仙台で東日本大震災に遭った私にとっては、今回のフィルドスターディは非常に新鮮で、記憶に残る時間であった。私の浅い経験から考えると大震災の時には、本当に人手も、物資も、足りない状況になる。民間からの協力や助けがなく、政府の力だけでは限界があるのは明らかであり、それだけ「共助」の役割は肝要である。

私たちは、まず新宿区の四谷地区や榎町の町会に役人のお話を聞いた。新宿区内で、町会の活動が比較的活発であるといわれるこの地域にも共通している問題点があった。それは、会員の高齢化・人々の無関心・防災訓練においての人手の不足で、ある役員は電話連絡による町会会員の募集・地域の大学の学生との連携などを通じて乗り越えようとしたが、まだ十分な取り組みには至っていない現状であった。

一方、私たちは、新宿区人口の10%を占めている「外国人」を地域防災体制に活用することができないかという疑問に対し考えはじめた。この方案は、今の町会が抱えている高齢化や人手不足という穴を埋めるために、必ず検討すべき部分であった。その過程の中で、8月20日の大久保出張所への訪問で新しい事実を知ることになった。それは、数年前、外国人を対象とする「多分化防災訓練」が行われたが、低い参加率のため、結局、中止になったということであった。たとえ中止になったとはいえ、このプログラムは外国人と地域住民を連携するいい試みだったと考えられた。このプログラムのように、互いの共同体意識を高める方向で、外国人を地域防災体制への参加を誘導することが必要だというのがメンバーらが到達した結論であった。

一方、私たちは、新宿区人口の10%を占めている「外国人」を地域防災体制に活用することができないかという疑問に対し考えはじめた。この方案は、今の町会が抱えている高齢化や人手不足という穴を埋めるために、必ず検討すべき部分であった。その過程の中で、8月20日の大久保出張所への訪問で新しい事実を知ることになった。それは、数年前、外国人を対象とする「多分化防災訓練」が行われたが、低い参加率のため、結局、中止になったということであった。たとえ中止になったとはいえ、このプログラムは外国人と地域住民を連携するいい試みだったと考えられた。このプログラムのように、互いの共同体意識を高める方向で、外国人を地域防災体制への参加を誘導することが必要だというのがメンバーらが到達した結論であった。

勿論、以上のような政策を作るのは現実的には難しさがあるのであろう。だが、国境を超える「人間」と「人間」との繋がりは地域防災の新しい資産になれると思われる。

- Tags

- イベント