- 研究所プロジェクト

- Law and Sustainability学の推進

Law and Sustainability学の推進

- Posted

- Mon, 29 Jan 2018

(1)Law and Sustainability学の推進(中期の全所的研究教育活動)

2016年度までの全所的研究プロジェクト「持続可能社会への転換期における法と法律学の役割-アジア・リージョナル法を展望して」をさらに発展させた全所的研究プロジェクト「Law and Sustainability学の推進」を、2017年度より2020年度までの4カ年計画で展開しています。これは、人類と地球の存続そのものが脅かされる(sustainableではないと認識される)状況に至った現在、そのような結末になることを促進または少なくとも黙認してきた近代法を批判的に検証することを共通の課題とし、その共通課題を念頭においた共同研究グループを、個別具体的な問題事象ごとに設けてすすめる研究プロジェクトです。

比較法研究所創立60周年を記念した国際シンポジウム「持続可能な社会のための法を求めて―Law and Sustainability学の推進」を、2018年9月29日と30日に小野記念講堂において開催し、全所的研究教育プロジェクト「Law and Sustainability学の推進」との連携を図りながら、社会の持続可能性を損ねる現行法制度や諸前提を批判的に検討しました。

このシンポジウムに向けて、2017年度に4つのクラスタ(土地利用クラスタ、企業・企業行動クラスタ、環境法クラスタ、ケア社会クラスタ)を立ち上げて研究活動を開始し、各クラスタが順次ワークショップを開催して、研究の進捗を報告し、問題意識の共有と課題の掘り下げを行いました。

シンポジウム終了後の2018年10月以降、第2ラウンドとして各クラスタのワークショップを再開しました。2019年夏までに各クラスタで取りまとめた研究成果をもとに、2019年10月30日に比較法研究所創立60周年企画「Law and Sustainability学の推進」総括シンポジウムを開催しました。また、各クラスタの研究成果は、出版物にまとめて2020年度中に刊行します。

記念事業準備研究会

| 2017年 5月10日 | 創立60周年記念事業準備研究会(第1回) 研究範囲およびSustainability概念に関する検討 |

| 7月29日 | 創立60周年記念事業準備研究会(第2回) 企画テーマについての検討と研究クラスタの設定(1) ・土地利用クラスタ、企業・企業行動クラスタ |

| 10月4日 | 創立60周年記念事業準備研究会(第3回) 企画テーマについての検討と研究クラスタの設定(2) ・環境クラスタ |

| 11月1日 | 創立60周年記念事業準備研究会(第4回) 企画テーマについての検討と研究クラスタの設定(3) ・ケア社会クラスタ 今後の進行 |

第1ラウンド(2017年12月~2018年7月)

| 2017年12月 8日 (第1回) |

土地利用クラスタ(都市) テーマ:都市の持続可能性と人口の流動性 報告者:青木 則幸(研究所員) |

| 2018年 1月12日 (第2回) |

企業・企業行動クラスタ(金融) テーマ:仮想通貨に関する諸問題 報告者:渡辺 宏之(研究所員) |

| 2月 9日 (第3回) |

環境クラスタ テーマ:将来世代との衡平 報告者:大塚 直(研究所員) テーマ:ハンガリーの将来世代オンブズマン 報告者:進藤 眞人(社会科学学術院助教)※ テーマ:イギリス気候変動委員会における将来世代の衡平性の確保 報告者:木村ひとみ(大妻女子大学准教授) ※は当時の資格名 |

| 4月13日 (第4回) |

ケア社会クラスタ テーマ:「地域」における「支援」の重要性 報告者:菊池 馨実(研究所員) テーマ:地域包括ケアと意思決定支援の在り方 報告者:橋本 有生(研究所員) テーマ:社会的ネットワークとケア社会論―社会保障分野における地域自治を例として- 報告者:岡田 正則(研究所員) |

| 5月11日 (第5回) |

企業・企業行動クラスタ(企業) テーマ:持続可能な経済社会を支える企業法制のあり方-人間の学としての会社法学の可能性- 報告者:上村 達男(研究所員) |

| 6月 8日 (第6回) |

土地利用クラスタ(地方創生) テーマ:「地方創生」政策と地域社会の持続可能性 報告者:田村 達久(研究所員) |

| 6月15日 (第7回) |

ケア社会クラスタ共同研究会 「高齢者支援に資する預金口座管理モデルに関する考察-意思決定支援をサポートする「意思決定」の枠組み構築-」 テーマ1: 英国の動向と日本への示唆を中心に 報告者:中塚 富士雄((株)金融工学研究所シニアフェロー) テーマ2:高齢者の金融取引に関わる紛争(金融ADRを中心として) 佐藤 りか(弁護士 太田・佐藤弁護士事務所) |

| 7月13日 (第8回) |

中間総括 テーマ:60周年記念事業(国際シンポジウム)に向けて 司 会:中村 民雄(比研所長、研究所員) |

第2ラウンド(2018年11月~2019年7月)

| 2018年11月9日 (第1回) |

今後の進め方について ・開催日程と研究成果の出版について |

| 2019年1月11日 (第2回) |

ケア社会クラスタ テーマ:ケアの存在倫理学-責任とホスピタリティ 報告者:守中 高明(早稲田大学法学学術院教授) |

| 2月8日 (第3回) |

企業・企業行動クラスタ テーマ:持続可能な経済社会と企業法制 報告者:上村 達男(研究所員)※ ※は当時の資格名 |

| 3月27日 (第4回) |

ケア社会クラスタ テーマ:弱者支援に関する法的アプローチと民法規範の定立 報告者:小賀野 昌一(中央大学教授) |

| 4月12日 (第5回) |

土地利用クラスタ(都市) テーマ:アメリカにおける都市再開発と持続可能性 報告者:青木 則幸(研究所員) |

| 5月10日 (第6回) |

企業・企業行動クラスタ テーマ:ESG投資について 報告者:黒沼 悦郎(比研幹事、研究所員) |

| 6月7日 (第7回) |

環境クラスタ テーマ1:ハンガリーの将来世代のオンブズマン(補足) 報告者:進藤眞人 テーマ2:気候訴訟-その可能性と困難性 報告者:大塚 直 |

| 7月5日 (第8回) |

第2ラウンドの総括 テーマ:総括シンポジウムに向けて 司 会:中村 民雄(比研所長、研究所員) |

(2)単年度テーマ・セミナーの開始(短期の全所的研究教育活動)

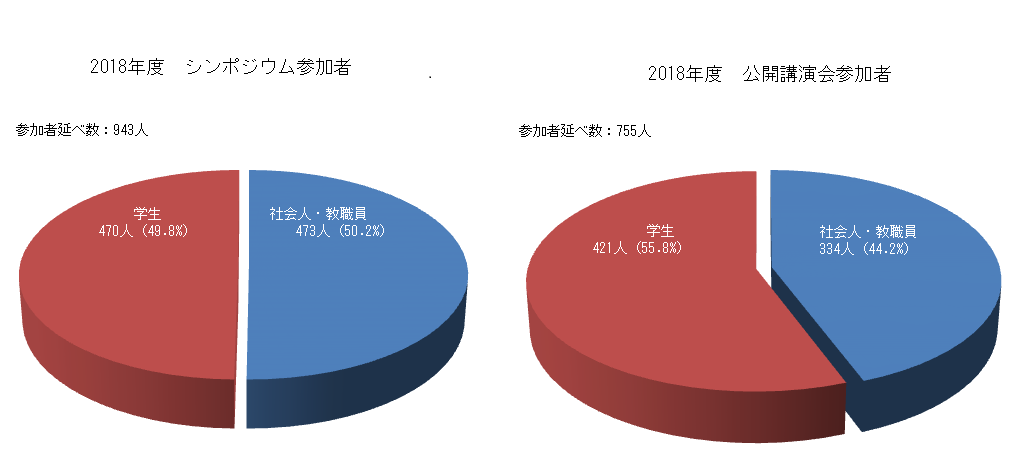

2017年度より、年度ごとにテーマを設定し、その下で特に学部学生を主たる聴衆として想定した、公開の連続講演会(「テーマ・セミナー」)を開催しています。2017年度は、日本とデンマークの外交関係樹立150周年に当たるため、「北欧法の魅力」をテーマとした一連の比較法セミナーを、2018年度は、「Fintechと法」をテーマとしてシンポジウムを開催しました。2019年度は「スポーツと法」を法学部と共催して横川敏雄記念公開講座として6月と7月に全6回開催しました。

(3)比研の研究活動の学際化と教育還元の推進

比研がこれまで行ってきた法学中心の研究活動を維持しながら、2017年度より、(a)研究活動の学際化、(b)研究活動の教育への還元、の2つの要素も加味した活動を展開しています。(a)の例として、2018年度は法学部でスペイン語を担当しているアルゼンチン社会の研究者を招き、「『日系人』の法的地位からみるナショナリティと出自の考察」と言うテーマで公開講演会を開催しました。(b)の例として、本学の大学院法学研究科博士後期課程に在籍する学生、博士後期課程を退学し博士学位の取得を目指している者および大学院法務研究科修了者ならびにこれらに準ずる者に比研の研究活動に深く関与してもらうため、これらの者に比研の「研究協力員」の資格を付与するとともに、上述の全所的研究プロジェクト「Law and Sustainability学の推進」の各共同研究グループに博士後期課程の学生等の参加も積極的に認めています。また、日本法トピックスには、LL.Mをはじめとする研究情報の発信だけでなく、大学院法学研究科における教育への還元という役割も持たせています。

2019年6月には、法学映画上映会第3弾として「映画『0円キッチン』をみて食品ロスを考える」を開催し、映画上映、農林水産省の方の解説に続いて、学生たちの活発な意見交換がありました。

比研では、「全所的研究プロジェクトLaw and Sustainability学の推進」下での研究会や公開講演会、シンポジウム、あるいは単年度テーマ・セミナーの公開講演会、さらにはその他の公開講演会やシンポジウム等を、学部学生を含めて積極的に広報し、研究成果を随時教育に還元しています。

Link to English page.