- ニュース

- 【開催報告】早稲田大学・イスタンブル大学共同国際シンポジウム「再生可能エネルギー産業と投資の法律問題に関する日・トルコ比較研究:トルコ共和国建国100周年を祝賀して」が開催されました

【開催報告】早稲田大学・イスタンブル大学共同国際シンポジウム「再生可能エネルギー産業と投資の法律問題に関する日・トルコ比較研究:トルコ共和国建国100周年を祝賀して」が開催されました

Dates

カレンダーに追加0112

FRI 2024- Place

- 早稲田大学早稲田キャンパス27号館 小野記念講堂

- Time

- 10:00-18:30

- Posted

- Tue, 02 Apr 2024

早稲田大学・イスタンブル大学共同国際シンポジウム

「再生可能エネルギー産業と投資の法律問題に関する日・トルコ比較研究:トルコ共和国建国100周年を祝賀して」

主催:早稲田大学法学研究科

共催:早稲田大学比較法研究所、早稲田大学法学部

日時:2024年1月12日(金)10時~18時30分

場所:早稲田大学早稲田キャンパス 27号館 小野記念講堂

言語:英語(通訳なし)

参加者:41名(うち学生6名)

2024年1月12日、早稲田大学大学院法学研究科と比較法研究所、法学部は、イスタンブル大学法学部と共同して、国際シンポジウム「再生可能エネルギー産業と投資の法律問題に関する日・トルコ比較研究:トルコ共和国建国100周年を祝賀して」を開催しました。開催に当たって、河野真理子教授(法学学術院)の司会のもと、比較法研究所所長・岡田正則教授が開会の辞を述べるとともに、駐日トルコ共和国特命全権大使コルクット・ギュンゲン閣下よりご挨拶をいただきました。

その後、フェトヒ・ゲディクリ教授(イスタンブル大学法学部、法学部長代理)より、基調講演「トルコ共和国の法改革におけるイスタンブル大学法学部の重要な役割と貢献:法学部の歴史とともに」をいただき、トルコにおいて近代法学教育が黎明し国家によって組織化されていく過程や、イスタンブル大学法学部がトルコの近代法形成・発展において果たした役割についてご説明いただきました。そして、長谷部圭彦先生(東京大学東洋文化研究所特任研究員)より、特別講演「日本とトルコの共通の経験:外交関係、法、そして教育」をいただき、欧米列強との不平等条約や、西洋法システムの継受、法務省の法学校としての帝国大学法学部設立など、日・トルコの歩みの類似性に注目しながら、両国の近代国家形成の歴史についてご講演いただきました。

その後、フェトヒ・ゲディクリ教授(イスタンブル大学法学部、法学部長代理)より、基調講演「トルコ共和国の法改革におけるイスタンブル大学法学部の重要な役割と貢献:法学部の歴史とともに」をいただき、トルコにおいて近代法学教育が黎明し国家によって組織化されていく過程や、イスタンブル大学法学部がトルコの近代法形成・発展において果たした役割についてご説明いただきました。そして、長谷部圭彦先生(東京大学東洋文化研究所特任研究員)より、特別講演「日本とトルコの共通の経験:外交関係、法、そして教育」をいただき、欧米列強との不平等条約や、西洋法システムの継受、法務省の法学校としての帝国大学法学部設立など、日・トルコの歩みの類似性に注目しながら、両国の近代国家形成の歴史についてご講演いただきました。

第1セッション 法的観点における再生可能エネルギー

第1セッションでは、まず、ハリル・チェチェン教授(カイセリ・ヌーフ・ナジ・ヤズガン大学法学部)より、研究報告「グローバルな気候変動の緩和におけるEUの再生可能エネルギー法政策の影響」をいただきました。チェチェン教授は、EUによる温室効果ガス排出削減を目的とする再生可能エネルギーの活用拡大政策の効果を検証するものであり、EUによる国際的活動が他の諸国家や国際機関による気候変動対策を強化する引き金となっていることが指摘されました。

第1セッションでは、まず、ハリル・チェチェン教授(カイセリ・ヌーフ・ナジ・ヤズガン大学法学部)より、研究報告「グローバルな気候変動の緩和におけるEUの再生可能エネルギー法政策の影響」をいただきました。チェチェン教授は、EUによる温室効果ガス排出削減を目的とする再生可能エネルギーの活用拡大政策の効果を検証するものであり、EUによる国際的活動が他の諸国家や国際機関による気候変動対策を強化する引き金となっていることが指摘されました。

次に、河野真理子教授(早稲田大学法学学術院)が研究報告「国際法における洋上風力発電」を行い、洋上風力発電が国内のみならず国際的な調整・協力が必要とされる場合にどのような国際法規制が適用されうるのか、また洋上風力発電が海洋環境にもたらす影響への配慮は(特にEUにおいて)どのようにルール化されているかなどについて明らかにしました。そして、指定討論者マイケル・マクシミアク氏(早稲田大学法学研究科一年制修士課程)によるコメントの後、フロアとの討論が行われました。

第2セッション 再生可能エネルギー産業への投資

第2セッションでは、まず、アリー・パスル教授(イスタンブル大学法学部)より、研究報告「再生可能エネルギー産業への投資メソッドの評価:トルコの事例」をいただきました。パスル教授は、再生可能エネルギーに投資しようとする投資家にとってトルコの法政策がどのような投資方法を提供しているかを分類するとともに、発電目的での再生可能エネルギー資源活用に設けている規制や、電力市場活動(特に発電)での再生可能エネルギー利用に関する許認可要件について紹介されました。その上で、これらの分類方法や規制体系が投資家の行動にもたらす影響を検討されました。

第2セッションでは、まず、アリー・パスル教授(イスタンブル大学法学部)より、研究報告「再生可能エネルギー産業への投資メソッドの評価:トルコの事例」をいただきました。パスル教授は、再生可能エネルギーに投資しようとする投資家にとってトルコの法政策がどのような投資方法を提供しているかを分類するとともに、発電目的での再生可能エネルギー資源活用に設けている規制や、電力市場活動(特に発電)での再生可能エネルギー利用に関する許認可要件について紹介されました。その上で、これらの分類方法や規制体系が投資家の行動にもたらす影響を検討されました。

次に、中村信男教授(早稲田大学商学学術院)が研究報告「再生可能エネルギー企業への投資と投資家の利益保護に関する法的問題:日本の事例」を行いました。中村教授は、主に、投資家の利益保護の観点から、上場インフラファンドへのエクイティ投資やEBLに注目しつつ、日本の再生可能エネルギー事業への投資を規律する法制度の構造について説明されました。そして、再生可能エネルギー事業への投資に関連するリスクから特に上場インフラファンドに投資する者たちの利益を保護するために現在設けられている法規制をレビューした上で、現在の日本の法政策に残されている問題として、非上場インフラファンドの問題や、インフラファンド市場の流動性の低さなどを指摘されました。その後、指定討論者シャーリー・ジン氏(早稲田大学法学研究科一年制修士課程)よるコメントの後、登壇者の間で討論がなされました。

第3セッション 再生可能エネルギーへの投資に関する紛争をめぐる国際仲裁

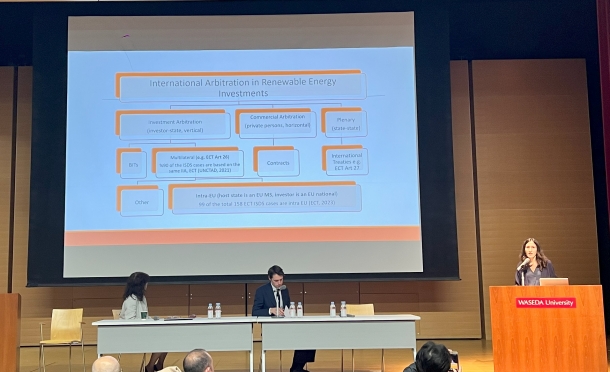

第3セッションでは、まず、エリフ・オウズ・シェネセン氏(イスタンブル大学大学院法学研究科博士課程)が、研究報告「再生可能エネルギー投資における国際仲裁:EU域内投資仲裁の最新動向」を行いました。シェネセン氏は、再生可能エネルギーを用いた発電に関する固定価格買取制度など、国家が外国からの投資を促進するために、一度導入した優遇政策を後に撤廃した場合に起きる投資紛争に関する国際投資仲裁の現状を、特にEUの状況に即して報告しました。

第3セッションでは、まず、エリフ・オウズ・シェネセン氏(イスタンブル大学大学院法学研究科博士課程)が、研究報告「再生可能エネルギー投資における国際仲裁:EU域内投資仲裁の最新動向」を行いました。シェネセン氏は、再生可能エネルギーを用いた発電に関する固定価格買取制度など、国家が外国からの投資を促進するために、一度導入した優遇政策を後に撤廃した場合に起きる投資紛争に関する国際投資仲裁の現状を、特にEUの状況に即して報告しました。

次に、サイモン・ボタ氏(早稲田大学法学研究科一年制修士課程)が、研究報告「Achmea事件を考える:2024年におけるEU域内でのISDS条項に関する裁定の執行」を行いました。ボタ氏は、2018年に欧州司法裁判所が下したアクメア事件(スロヴァキア対アクメア社)判決を取り上げました。この事例で欧州司法裁判所はEU加盟国間の二国間投資条約におけるISDS条項に基づく投資仲裁はEU法と相容れないと判断しました。ボタ氏は、この判決以後、ISDS条項はEU域内やEU域外にてどのように扱われ、その中でAchmea事件-裁判がどのように位置付けられるかについて検討しました。

シンポジウムの最後には、法学学術院長、田村達久教授より、閉会の辞が述べられました。

詳しいプログラムは、こちらのウェブサイト(早稲田大学大学院法学研究科)をご覧ください。

(文:松田和樹・比較法研究所助手)