- ニュース

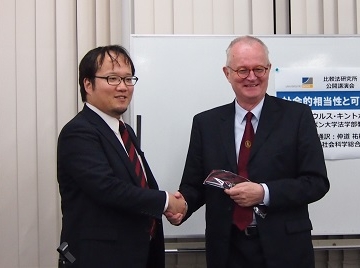

- 【開催報告】公開講演会「社会的相当性と可罰的不法」(ウルス・キントホイザー氏 ボン大学教授)が開催されました。

【開催報告】公開講演会「社会的相当性と可罰的不法」(ウルス・キントホイザー氏 ボン大学教授)が開催されました。

- Posted

- Wed, 18 Oct 2017

公開講演会概要

「社会的相当性と可罰的不法(Soziale Adäquanz und strafbares Unrecht)」

【日時】2017年10月9日(月)16:00~18:00 ボン大学デー

【会場】早稲田キャンパス9号館5階第1会議室

【講師】ウルス・キントホイザー(Urs Kindhäuser)ボン大学教授

【通訳】仲道 祐樹 兼任研究所員・早稲田大学社会科学総合学術院教授

【共催】早稲田大学先端社会科学研究所、法学部

【参加者】学生(13名)、教職員・一般(29名)

1.開会挨拶

楜澤法学学術院長から冒頭、ボン大学デーの一環として、仲道教授がキントホイザー教授をお招きした旨の説明があった。

2.講演概要

キントホイザー教授から、ボン大学デーにちなみ、ボン大学の刑法学を牽引したハンス・ヴェルツェルの名とともに知られている「社会的相当性」をテーマとした旨説明があり、本論に入った。

ヴェルツェルは、社会的相当性という概念を用いているが、その中には(とりわけラズの)法の理論から見て、異なる2つのものが含まれていた。ひとつは弱い許容であり、そもそも問題となっている態度を禁止する行為記述が何ら存在しない場合である。いまひとつは強い許容であり、問題となっている態度を禁止する行為記述は存在するが、特別な事由があることによって、その禁止が解除される場合である。

社会的相当性とヴェルツェルが呼んだものにはこの両者が含まれるが、弱い許容については、これは可罰的不法とはもはや無関係である。強い許容は、許容規範として刑法に明示されている場合もあれば、規範内容の消極的基準として禁止を限定することも考えられる。また、解釈基準として規範内容を制約することもありうる。しかし、実際に正当化を行っているのは、歴史的に形成された秩序といった伝統的に理解されてきた社会的相当性ではない。重要なのは、法的な正当化のみであり、法の評価と原理のみが何が「社会的に相当か」を決めるのである。

3.質疑応答

会場からは、研究者・学生を含めて活発な質問がなされた。特に、ヴェルツェルの見解の変遷をめぐる評価といった理論史的問題については、法文を重視したリベラルな方向性を志向するフランツ・フォン・リスト(およびその学派)と、法文よりも国民や社会の意識を重視したヴェルツェルの立場が対比的に示され、ヴェルツェルへの批判が展開された。また、実践的かつ理論的な問題として、ドイツ刑法218a条(人工妊娠中絶の不可罰性)をめぐり、構成要件該当性と違法性がキントホイザー説は区別していないのではないか、区別していないとするとドイツ刑法218a条はどのように理解するべきかという質問がなされた。これに対しては、犯罪論体系そのものの背後にある論理的区別が重要であり、それは帰属の対象と帰属の規則であるが、質問は前者に関わるものであって、前者の内部でどのような形式を選ぶかはある程度はプラグマティックに決めてよいのではないかという回答があった。その他、法的に自由な領域と弱い許容の関係や、弱い許容と強い許容という用語法についても議論が交わされた。

講演会は、早稲田はもちろん学外からも多くの参加者を得て、盛会のうちに幕を閉じた。

参考

開催概要

- Tags

- イベント