- ニュース

- 国立台湾大学、コーネル大学との共同で『法の学際研究』ワークショップを開催

国立台湾大学、コーネル大学との共同で『法の学際研究』ワークショップを開催

- Posted

- Fri, 26 Sep 2025

早稲田大学法科大学院は2025年7月30日と31日、早稲田キャンパス27号館にて、「早稲田大学・国立台湾大学・コーネル大学による『法の学際研究』ワークショップ」を開催。協定校であるコーネル大学と国立台湾大学の法学研究者を招致し、さまざまな領域の知見を共有しました。本記事では、2日間にわたり実施されたワークショップについて、当日のレポートをお届けします。

分野と地域を超える、学際的な法学研究

早稲田大学は、海外機関との交流を発展させるため、世界各国の大学と学術交流協定を締結しています。今回ワークショップを共同開催したのは、法科大学院が連携を強化する米国のコーネル大学、台湾の国立台湾大学です。3大学はこれまでも学生の人材交流などを推進してきましたが、研究者によるワークショップは初の試み。早稲田大学法学学術院の石田京子教授は、法学における知の共有を重視し、ワークショップを企画しました。

「そもそも法は本質的に、独立して存在することはありません。社会のさまざまな事象との関係の中で成立します。そのため、私たち法学研究者も時代の変化と常に向き合うべきであり、複雑化・国際化が進む現代においては、それぞれの専門知を結集することが重要になります。また、早稲田大学は“総合知による人類への貢献”を掲げており、領域を横断する学際的な研究に注力しています。こうした背景から、専門分野や国・地域を超えた法学研究を前進させようと、今回のワークショップを開催しました」(石田京子教授)

「法の学際研究」を共通テーマにした今回のワークショップは、6つのセッションを設け、個別のテーマにおいて知見を交換するものです。それぞれのセッションでは、各大学からの参加者が論文の報告を行い、それに対して2名の研究者がコメント。さらにフロアディスカッションを行います。ワークショップは法科大学院生も自由に参加でき、教員・学生による活発な議論が行われました。

参加研究者一覧

- Dan Awrey教授(コーネル大学ロースクール)

- Yun-chien Chang教授(コーネル大学ロースクール)

- Valerie Hans教授(コーネル大学ロースクール)

- Sieh-Chuen Huang教授(国立台湾大学法学部)

- Hao-Yun Chen教授(国立台湾大学法学部)

- Patrick Chung-Chia Huang教授(国立台湾大学法学部)

- 石田京子教授(早稲田大学法学学術院)

- 久保田隆教授(早稲田大学法学学術院)

- 鈴木將文教授(早稲田大学法学学術院)

- 松澤伸教授(早稲田大学法学学術院)

- ドイル彩佳氏(早稲田大学法学学術院比較法研究所 助手)

先進領域の知見を結集し、諸領域の課題を議論する

1日目のセッション1では、早稲田大学の鈴木將文教授が「Criminal Enforcement of Intellectual Property in Japan」をテーマに研究内容を発表。知的財産保護に関する刑事措置を主題に、日本の特徴と課題を共有します。ディスカッションでは、半導体産業などが発展する台湾の知的財産保護、コンピュータプログラムの著作権など先端領域の課題にも、議論が及びました。

セッション2のテーマは、「Algorithmic Selection of lconic Constitutions」です。コーネル大学のYun-chien Chang教授が、自然言語処理などAI技術を用いた、各国の憲法における比較研究の成果を報告。国境を越える憲法の伝播や、テクノロジーを活用した研究手法など、多角的な視点で意見が交換されました。

2日目のセッション3では、早稲田大学の松澤伸教授が「The Foundations of Penal Policy and the Structure of Public Opinion: An Empirical and Theoretical Study」をテーマに発表。刑事政策に影響を与える世論の実態と構造が示された後、厳罰化に対する世論の変化などについて議論が行われました。

セッション4では、コーネル大学のValerie Hans教授が登壇。「Japan’s Lay Judge System in a Global Context」をテーマに、日本の裁判員制度をグローバルな視点から掘り下げます。米国や台湾との比較とともに、司法の信頼性や市民参加のあり方が議論されました。

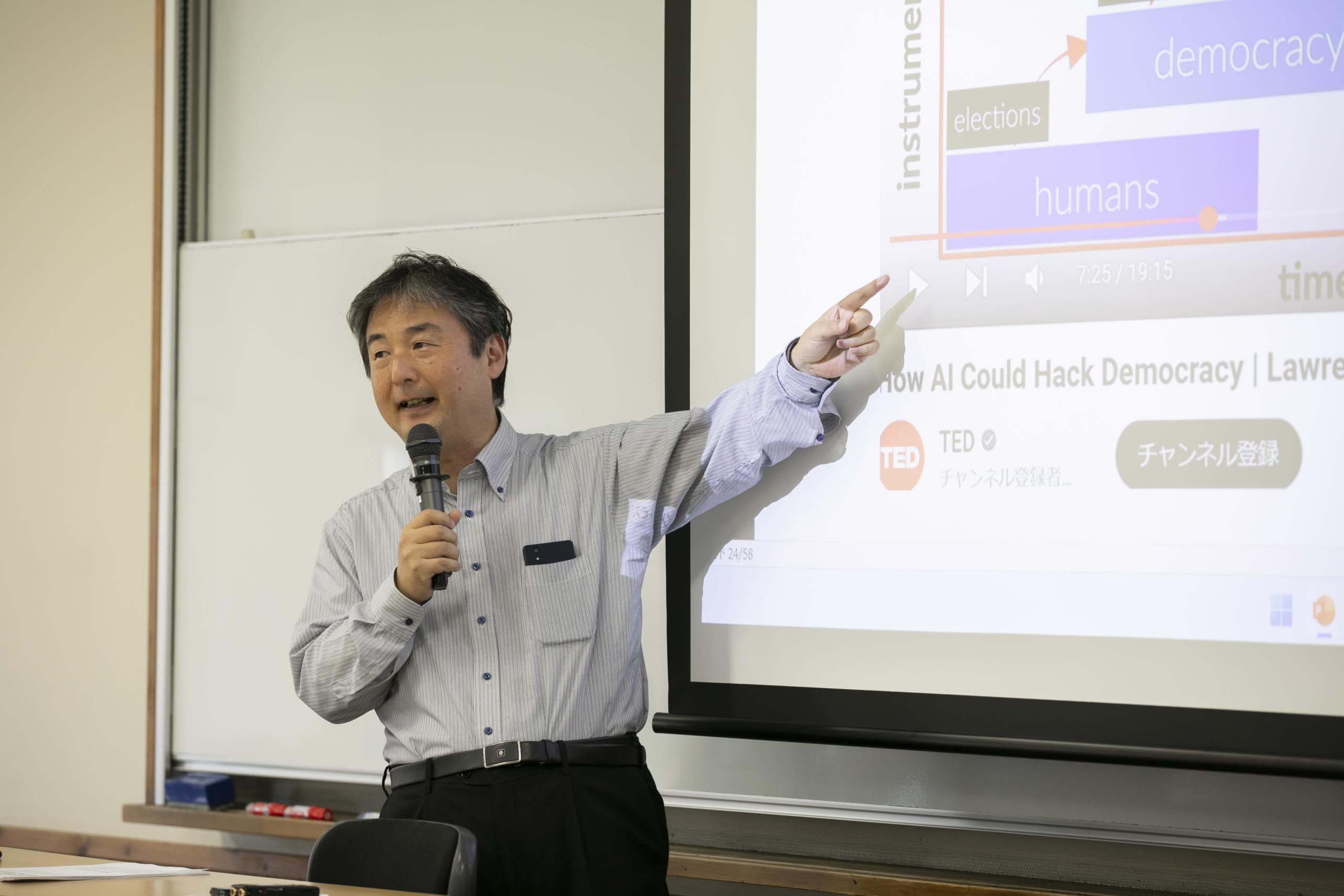

セッション5のテーマは、「A Study of Digital Democracy, Money, and the Social Credit System」。早稲田大学の久保田隆教授が、デジタル民主主義や社会信用システムを主軸に、AI社会への対応方法について、研究内容を報告しました。ディスカッションでは、意思決定におけるAIのあり方、市民参加型のプラットフォームの役割などについて、活発に意見が交わされました。

セッション6では、コーネル大学のDan Awrey教授が「Banks, Technology, and Instability」をテーマに報告。銀行とフィンテック企業を題材に、新たな金融サービスに対する制度面の課題などが共有されました。参加者は、米国や日本の最新事情とともに、金融やテクノロジーの不安定性について理解を深めていきます。

6つのセッションの終了後は、ラウンドテーブルを実施。テクノロジーや経済、世論、制度設計、文化的価値など、さまざまな影響を受けながら形づくられる法の特質、学際的な研究の必要性が、改めて共有されました。参加者が今後の法学研究の課題やビジョンについて語り合った後、クロージングでは早稲田大学法科大学院長の古谷修一教授が国際的な学術連携の重要性を述べ、2日間にわたるワークショップは終了しました。

3大学の連携を強化し、法学研究をアップデートする

ワークショップを共に企画したYun-chien Chang教授(コーネル大学)、Sieh-Chuen Huang教授(国立台湾大学)は、学術交流の可能性に手応えを感じたと語ります。

「今回のワークショップは、かねてより親交のあった早稲田大学、国立台湾大学との新たな試みです。私はコーネル大学で東アジア領域の交流促進を担当していますが、日本や台湾と米国をつなぐ実績は、共同研究や教育研究資金獲得にもつながります。今後の活動に向けた大きな一歩になったのではないでしょうか。異なる地域・分野の専門家が集まり、共通項を見出しながら、相互にフィードバックを行うワークショップは、多くの気づきを与えてくれます。一人の研究者としても、大変貴重な体験でした」(Yun-chien Chang教授)

「今回のような密度の高い学術交流は、若手を含む国立台湾大学のメンバーにとって刺激的でした。台湾の法学界では近年、国際的な比較、学際的なアプローチが重要になってきています。私自身も多くのアイデアに出会うことができました。ワークショップは早稲田大学につづき、国立台湾大学でも行う予定です。今後、三大学でワークショップを開催するサイクルが生まれるよう、取り組みを活発化させていきたいです」(Sieh-Chuen Huang教授)

学生として参加した法学研究科2年の栗原健太朗さん、法学研究科1年の清水拓さんも、自身の成長につながったと、ワークショップを振り返ります。

「法曹を目指しており、将来は国際的なキャリアを歩みたいと考えています。第一線で活躍する各国の研究者の話を聞いてみたいと、ワークショップに参加しました。事前に論文を購読し、英語のプレゼンテーションで内容を理解するのは、困難な面もありましたが、本格的な学術研究に触れられたことは、成長の機会になりました」(栗原健太朗さん)

「法科大学院で実務的な課題に日々触れていますが、よりマクロな視点で法の世界を見渡す経験がしたいと、今回参加しました。さまざまな分野の研究に触れ、知的財産や金融サービスなどの先進的な問題を考えたことで、視野を広げることができました」(清水拓さん)

【主催】早稲田大学法科大学院

【共催】早稲田大学法学部

【開催概要】イベントフライヤー