- ニュース

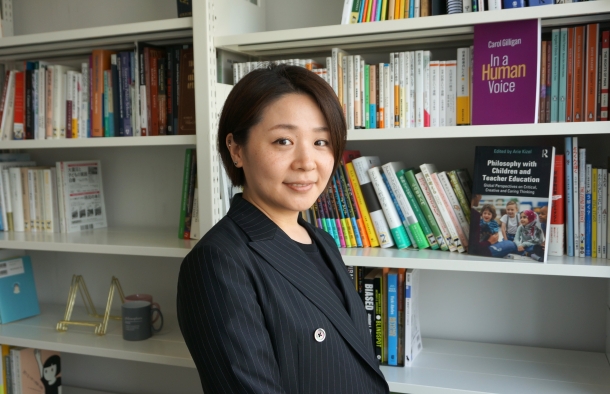

- 「教育の可能性と暴力性を考える」文学部 山辺恵理子講師(新任教員紹介)

「教育の可能性と暴力性を考える」文学部 山辺恵理子講師(新任教員紹介)

- Posted

- Mon, 24 Jun 2024

自己紹介

日本の中学校に入学する直前まで、アメリカで育ちました。現地の小学校に通っていた頃は学校も授業も好きで、先生たちのことも信頼していました。6年生で現地の中学校に進学すると(アメリカでは多くの学区で6年生から8年生までが中学校に該当します)、進学校だったこともあり、教師が生徒一人ひとりを「評価」している様子が急激に露骨化し、学校がただ教師の目をすり抜けながら友人と遊ぶ場所と化したことに違和感を抱きました。年度途中、日本に帰国。日本の中学校に改めて入学しました。

このとき日本の中学で経験したカルチャー・ショックは、私の研究の原点となっています。当時の私は日本語が不自由で、日本の学校文化に関する知識も持ち合わせていませんでした。しかし、適切な日本語指導等の支援はなく、頻繁に「常識」について説教されました。私が知っている英語やアメリカの学校文化の「常識」は、そこでは価値がないことを察しました。

ここで、学校教育というのは、ある集団の大人が自分たちの「常識」を引き継ぐ相手を育てる営みであり、その「常識」の尺度のもとで「評価」されるのだと悟りました。一方で、私は小学校の頃には子どもの生きる世界を大切にしてくれる先生たちに出会っていました。また、大学進学後には、自分の「常識」とは別の常識を議論に持ち込む学生を面白がって対話してくれる先生たちにも出会いました。それらの経験から、教育をただ暴力的なものとして切り捨てることもできず、その可能性について考えたいと思い、教育哲学を志しました。

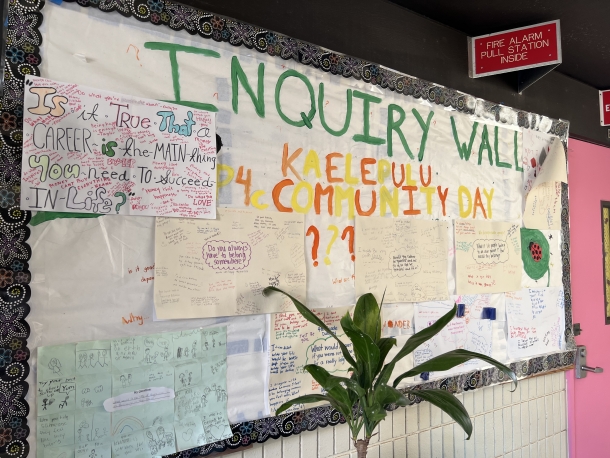

哲学対話を取り入れているワイキキ小学校の掲示板

私の専門分野、ここが面白い!

学校や教育に関する「もやもや」をたくさん抱えていた私は、高校2年生のときに偶然「教育哲学」という分野があることを知り、その分野が充実している大学を受験しました。そして、大学や大学院で学ぶ中で、教育を直接的に変えることの難しさを実感し、教育に関わる専門職としての教師の養成や研修にアプローチする「教師教育」というフィールドに興味を持ちました。現在では、教育哲学と教師教育学を掛け合わせながら、教育における倫理的な問題について研究をしています。

この分野の研究の醍醐味は、「対話」と「リフレクション」、そしてそれらの結果として起こる「変容」を直に目撃することができる点にあります。教師を志す学生や現役の教師の方々などと一緒に教育の倫理的な問題について哲学対話などの形で対話を行うと、そこにいる人たちがそれまで無自覚だった自身の中のある「常識」ないし教育観、子ども観や先入観に気づき、それらを見つめ直し(このプロセスをリフレクションと呼びます)、考え方をほぐしていく瞬間に立ち会えることがあり、やりがいを感じます。

哲学対話の世界的拠点であるモンクレア州立大学での研修場面

プロフィール

やまべ えりこ。1984年東京都生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。スタンフォード大学客員研究員(フルブライト奨学生)、東京大学大学総合研究センター特任研究員、都留文科大学国際教育学科准教授などを経て、2024年4月より現職。専門は教育哲学、教育の倫理、教師教育学。共著書に Philosophy with Children and Teacher Education (Routledge, 2022)、『リフレクション入門』(学文社、2019)、『ひとはもともとアクティブ・ラーナー!:未来を育てる高校の授業づくり』(北大路書房、2017)、訳書に『もうひとつの声で』(風行社、2022)など。

(2024年6月作成)

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。