- ニュース

- 「文化のなかで文学を考える/文化をとおして文学を考える」文学部 坪井秀人教授(新任教員紹介)

「文化のなかで文学を考える/文化をとおして文学を考える」文学部 坪井秀人教授(新任教員紹介)

- Posted

- Tue, 26 Apr 2022

■

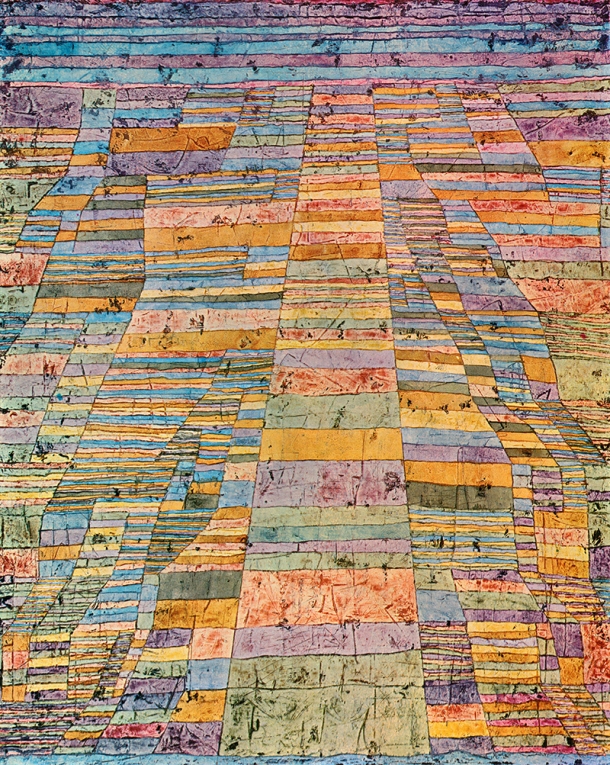

パウル・クレーの作品で「本道と脇道」とでも訳せるでしょうか(原題は”Hauptweg und Nebenwege“―「脇道」の方は複数形ですね)、僕のとても好きな絵があります。現在はケルンのルートヴィヒ美術館に所蔵されていて、僕も昔ケルンに行った時に実物を見て感激したのを覚えています。画面下から上に向かって幾つもの線が走り、中央よりやや右寄りに本道と思しき広めの「道」があり、この道だけ線がまっすぐ、他の脇道は途中で曲がったり他の道と合流したり分かれたりしています。一見すると道というよりレンガとかタイルが不規則に並んでいるような印象ですが、その印象は、それぞれの道が細かく横の線によって区切られているところから来ています。

世の中で行われている学問というものもまたこの絵のように「本道と脇道」で出来ているのではないでしょうか。皆さんは大学に入るときに学部を選び、学部に入ったあとはコースや専門を選んで、自分の研究の専門というものがだんだん絞られてきます。ちょうどそれがこの絵でいうなら本道にあたります。でもそのすぐ脇にはいろいろな道が走っていて、すっとそちらにまぎれ込むこともままあるでしょう。

■

僕も文学研究という専門分野を最初は志しましたが、途中から自分の専門は文学と文化史の両方を名乗ることにしています。卒論も修論それに博論も日本の近代詩に関するテーマで書きましたが、詩というものはご存知のように詩集のページに印刷されている文字を目で読むだけではなく、声に出して朗読することもあれば、それに曲を付けて歌として歌うこともあるでしょう。詩のテクストに想を得てダンスが踊られることもあるかもしれない。詩に限ったことではない、文学という領域が単独で自立すると考えるべきではないのではないか。研究を始めたときは、テクスト分析をいかに精密にやるか、深く細かく掘り下げていくことで広々として視界がひらけるのではないか、そんな風に考えていました。

実際、院生のときに言語学者の丸山圭三郎さんの集中講義をきいたとき、丸山さんは、細い水路を掘り下げると大きな地下水脈にたどり着くと説いてくださって、なるほどと思ったことがあります。絶妙なたとえですよね。掘り下げるか、あるいはクレーの絵にあるように脇道をさまようか、学問の道のイメージは人それぞれでいいと思うのですが、まっすぐの廊下をただまっすぐ歩いて次の扉を開ける、そんな歩行だけでは学問の歩みは成り立たないということだけは、たしかなことではないでしょうか。

詩を専攻しながら、童謡や民謡、音楽や舞踊などのジャンルとのかかわりを無視できなくなると同時に、日本や日本語という境界のこともしだいに画定的なものだとは思えなくなってきました。そんな迷走がその後の僕の研究者としての性格を決定づけたように思います。詩も小説も批評も、音楽も美術も、ひろく人間の文化の営みのなかに成立しています。これからも、とくに自分より若い学生や院生、研究者のみなさんからの刺激をいただきながら、どんどん脇道に迷い入る歩みを楽しんでいこうと思います。

プロフィール

名古屋市出身。1987年名古屋大学大学院文学研究科単位取得退学、1990年学位取得(文学博士、名古屋大学)、1987年金沢美術工芸大学講師(のち助教授)を経て、1995年名古屋大学情報文化学部助教授(のち教授)、2003年より同大学大学院文学研究科教授、2008年に同大学附属日本近現代文化研究センター長、2013年に同大学附属「アジアの中の日本文化」研究センター長をつとめた。2014年より国際日本文化研究センター研究部教授。2022年に早稲田大学文学学術院に教授として着任。現在、日本近代文学会理事、日本比較文学会理事。

(2022年4月作成)

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。