- ニュース

- 「古くて新しいシェイクスピアの織りなす世界」文学部 梅宮悠准教授(新任教員紹介)

「古くて新しいシェイクスピアの織りなす世界」文学部 梅宮悠准教授(新任教員紹介)

- Posted

- 2025年6月5日(木)

自己紹介

16世紀から17世紀にロンドンで多くの観客たちを賑わした劇作家、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲を中心に研究しています。『ロミオとジュリエット』や『ヴェニスの商人』などを書いた人物ですね。他の多くの研究者の方がそうであるように、ひとたびシェイクスピアの渦に巻き込まれたら抜け出せなくなったという感覚です。

とはいえずっと精力的に取り組んできたわけではなく、低迷期のようなものもありました。そんな折に飛び込んだイギリスの大学院での経験と出会いが、その後に大きな影響を与えたと思います。シェイクスピア以外の同時代人作家を読む重要性も痛感しましたし、何より研究者が演技や演出に関わる価値に気付かされました。シェイクスピアの戯曲は娯楽ですから、難しく考えるばかりではなく、楽しむことを前提に作品に向き合えば、また別様に見えてくるのです。当時はどう楽しまれていたか、それはなぜか、今ならどう楽しめるか、楽しむべきかなど、授業でお話ししている中身に直結しています。

Shakespeare Institute Playersリハーサル風景

研究対象として初期版本、検閲、語彙、韻文、翻訳、翻案などを扱い、好奇心の赴くままに手を付けてきました。さまざまな切り口ごとに興味深い気づきが待っているのが英国ルネサンス演劇の魅力ですね。

私の専門分野、ここが面白い!

シェイクスピアは100万の心を持った作家とも言われ、戯曲に書かれている多種多様なキャラクターたちはどこか我々に似た部分があります。結果としてそれぞれの主題は400年以上が経過した今でも色褪せることなく楽しまれているのです。ただ、研究するとなれば余地が残されているのか聞かれることも多いです。もちろん、上で触れたようにいくらでもあります。それは繰り返される発見と生産のプロセスによって成り立っているのです。

まず、昔のことだからこそいつ新発見があるかわかりません。2024年に『ハムレットQ1』と題したこれまでの『ハムレット』像を覆す演目が、日本の4都市で上演されました。この「Q1」は『ハムレット』の別バージョンと言え、出版から250年も未発掘でした。そこから更に170年近く経って日本で舞台化されたので、まさしく旧作の新作というわけです。未だQという体裁で見つかっていない作品も多数ありますから、今後どのようなバージョンが見つかるのか、それが研究をどう変えるか、非常に楽しみなところです。

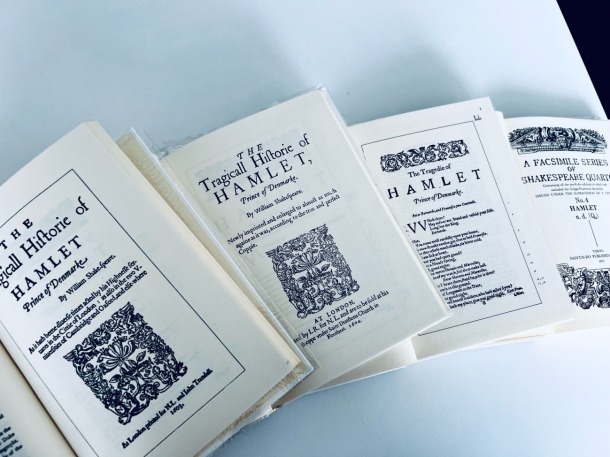

『ハムレット』初期版本のファクシミリ版。A Facmilile Series of Shakespeare Quartos. Hamlet, Q1, Q2, Q3, Q4. 南雲堂. 1975

また、古い戯曲は各時代に合わせて再生産される点を忘れてはなりません。シェイクスピア作品は文字でしか残されていないため、それらを再現するには作り手の感性が関わってきます。これは常に受け手を意識しており、時代や場所によって様々に変化していくのです。原作の言葉をそのまま演じたとしても、役者の目配せ一つで意味合いが違ってきます。翻訳となれば、さらに訳者の洞察が加えられます。例えば日本語の特徴の一つである人称にしても、「私」「あたし」「わたし」「ワタシ」とすることで印象が変わり、それもまた世代や出身によって違ってくるのではないでしょうか。英語だと全て‘I’で済まされてしまいますよね。この解釈の余地が次々に新訳を生み出し、古くなっていく言葉は常にアップデートされているのです。

教養としてのシェイクスピア作品の読破も無価値ではありません。しかし、漠然と読むよりも、現代人として古典作品をどう読み、そこからどう過去と現在を振り返るか考えていきたいですね。その作業を世代の最先端を行く学生さんと共にできたら嬉しいです。

プロフィール

うめみや ゆう。早稲田大学第一文学部(英文学)卒業。同大学大学院文学研究科修士(英文学)修了、同研究科博士後期課程満期退学。博士課程在学中に英国バーミンガム大学シェイクスピア研究所にて修士課程(シェイクスピア研究)を修了。早稲田大学文化構想学部多元文化論系助手、同大学文学学術院助教、講師(任期付)を歴任後、論文によって早稲田大学から博士(文学)の学位を取得。成蹊大学常勤講師を経て、2025年4月より現職。専門はウィリアム・シェイクスピアを中心とする英国ルネサンス演劇。

(2025年6月作成)

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。