- ニュース

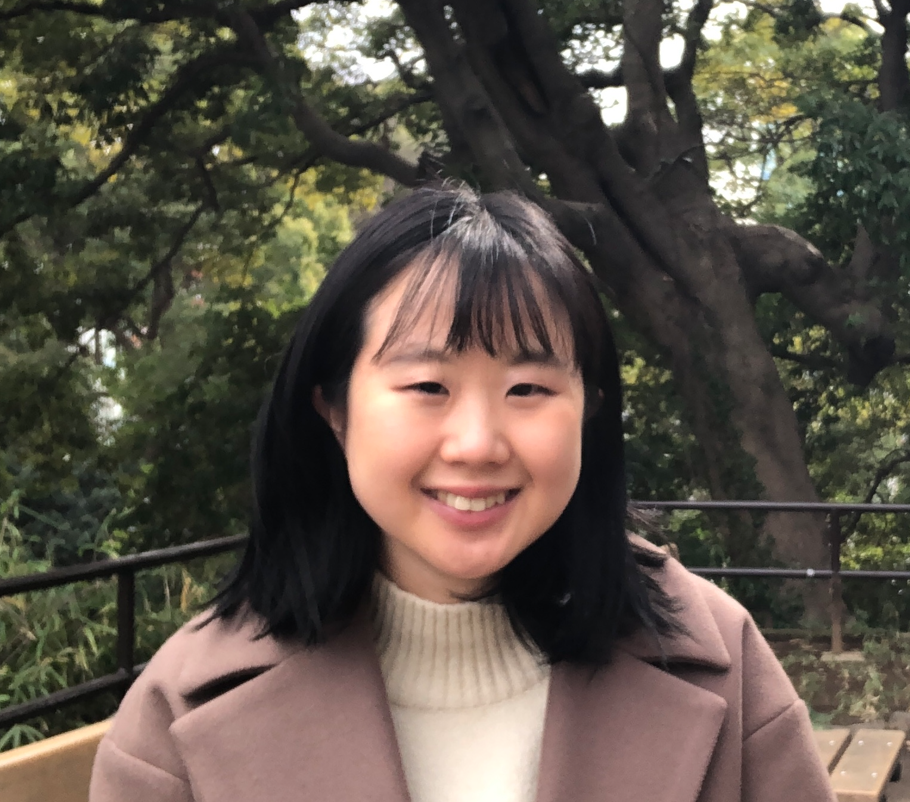

- 広い視野で細かい表現をみる(日本語日本文学コース:小俣真由佳さん)

広い視野で細かい表現をみる(日本語日本文学コース:小俣真由佳さん)

- Posted

- Mon, 27 Mar 2023

小俣真由佳(修士課程(日本語日本文学コース)在学生)

私が日本語日本文学コースを志望した理由

私は立教大学で3年間教育学を学んだあと、同大学で2年間日本語学を学び、そこで卒業論文も執筆しました。卒業論文の完成は達成できたものの、知識も技術もまだまだ未熟で、「専門は日本語学です」と胸を張れるレベルではありませんでした。もっと日本語学を学び、より高い専門性を身につけたいと思い、上代から現代まで、広い視野をもって日本語を学びながら研究できるこの早稲田大学大学院文学研究科日本語日本文学コースを選びました。

日本語日本文学コースの雰囲気、教員・学生などとの交流

このコースには早稲田大学国文学会という学内学会があり、修士課程の院生も研究発表や論文投稿ができます。日本語学にはもう一つ、早稲田大学日本語学会という学内学会もあります。他研究科の日本語学の教員や院生と交流できるだけでなく、修士課程1年生でも研究発表をすることができます。

近現代文学や古典文学など他の領域の授業も受講できるので、そこで交友関係が広がります。自己紹介では必ず専門分野や修士論文のテーマを話すので、誰が何を研究しているのか、わかるようになります。自分の研究だけでなく、他の人の研究の話を聞くことも良い刺激になっています。

研究にかける思い

私は現在、日本語の会話文末を研究しています。翻訳された会話文には普段使わないような、「したのさ」や「したわ」といった文末表現が使われていることに、問題意識を持ちました。なぜ普段使わない文末が翻訳には使われるのか、日本語学の観点から分析したいと思っています。

会話文末は細かい表現ですが、そのような細かい表現であっても、それぞれ意味や機能を持っています。またそれらの表現が選択される背景には、ジェンダーのような大きな社会問題も関係しています。様々な可能性を想定しながら研究を進められるので、とても楽しいです。

修了後の予定

修了後は、国語の教員になるつもりです。

日本語の細かい表現について研究してきた経験を活かして、人に伝えるための文章表現や話し方を生徒と考えていきたいです。

またこのコースで学ぶ中で、今まで見えていなかったことや気づけなかったことが想像以上に多いことを知りました。たとえば論文を読む際、その論文だけではなく、その論文が引用している先行研究も含めて読むことで、見えること、気づけることが広がります。今見えていることだけを材料にせず、もっと広い視野で見ようとする態度は、人と関わる上でも同じく大切なことだと思います。ここで学んだことを忘れず実践していきたいです。

プロフィール

東京都出身。立教大学文学部文学科日本語日本文学専修卒業後、早稲田大学大学院文学研究科日本語日本文学コースに進学。在学中は日本語の文体をテーマに研究。修士論文の題目は「翻訳された会話文末」(予定)。

(2023年3月作成)

- Links

- 先輩紹介ページ