- ニュース

- 文学研究への歓待と(幾分心許ない)応答と(英文学コース:小林広直さん)

文学研究への歓待と(幾分心許ない)応答と(英文学コース:小林広直さん)

- Posted

- Wed, 18 May 2022

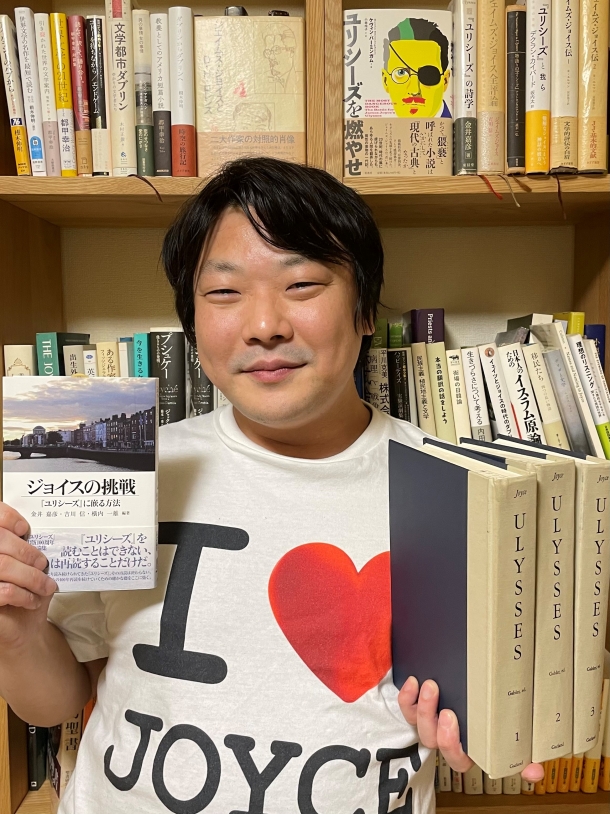

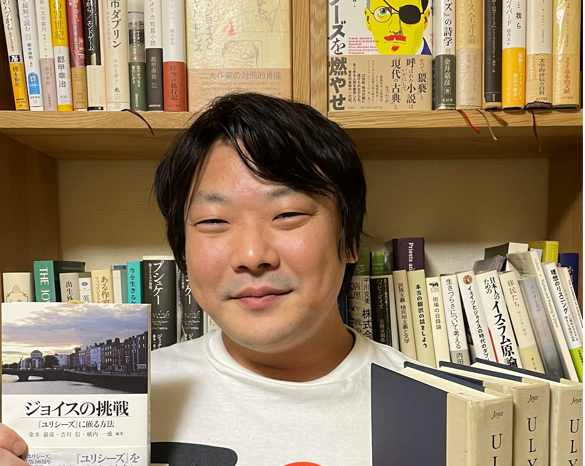

小林広直(東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部 准教授)

私が研究者を志した理由

本当にお恥ずかしい話ですが、「就職したくなかった」というのが一番強い動機だったような気がします。学部時代は授業にも真面目に出ず、好きな本ばかり読んでいましたが、教職免許(英語)は取っていたので「保険」はあるし、大学院でもう少しジョイスを読みたいなあ、という程度の情けない志望理由です。。。そんな甘えた考えで入ったので当然なのですが、修士1年で所属した栩木伸明先生のゼミでは、本当に苦労しました(最初に書いた投稿論文の草稿で、先生から「全行」直されたのはいい思い出(?)です)。栩木先生が研究休暇のため、修士3年目から大島一彦先生のゼミに移り、結果的に先生の元で博士論文を完成させましたが、大島先生にも徹底的に文章を直していただきました。先生はジョイスでも御本を書かれていますが(『ジエイムズ・ジヨイスとD・H・ロレンス』旺史社、1988)、所謂研究論文を書かれる方ではなかったので、とにかく「てにをは」を見ていただきました。同時に、修士1年の時から都甲幸治先生のゼミにも参加させていただきました。文学理論の抜粋を毎週読むという内容に惹かれて参加しましたが、今振り返ると、先生のアツいお話を聞いて、元気を頂くためだったのかも、という気もします。

博士課程に進んでからは「日本ジェイムズ・ジョイス協会」に入りました。当時の会長だった清水重夫先生が法学部におられたので、個人的に時間を取っていただき、先生の研究室で『ユリシーズ』を通読したのはいい思い出です。大島先生と清水先生は早稲田の大学院時代からのご友人でもあったので、「ジョイスのことは清水さんに習えばいいよ(僕は文章の方を見るから)」という大島先生の開放的なスタンスが私には合っていたように思います。博士課程在学中、University College DublinのMAコースに留学した後は、一橋大学の金井嘉彦先生のゼミにも参加させていただくのですが、そのときも大島先生は、どんどん勉強しなさい、という感じで背中を押してくださいました。そして何より、ジョイス協会では数多くの研究会があったので(現在も4つに参加しています)、「同志」とも言える研究者仲間、南谷奉良さんや平繁佳織さんに出会ったことで、同じ研究対象(しかも超絶的な難解さで知られるジョイス)を語り合える友人がいるのは本当にありがたいことです。ここには書き切れませんが、その他にも多くの先生方や諸先輩方からたくさん刺激をもらいましたし、それぞれのゼミや研究会で共に学んだ仲間は、現在研究者や大学教員だけではなく、出版者や翻訳者、教員になっていますが、たくさんの出会いこそが、文学研究それ自体への大きな「歓待」だったのではないかと思います。

このコラムは「学部生に対して博士後期課程を経て研究者になった方をロールモデルとして紹介すること」が趣旨だそうですが、上をお読みいただいてお分かりの通り、私はとにかく広い意味での「仲間」に恵まれた、強運だけで何とかこの世界の片隅にいる、という感じなので、決して「ロールモデル」にはならない気がします(ご推薦くださった栩木先生、すみません!)。何より、現在のこの国において、大学院への進学は(誠に遺憾ながら)おススメできません、よね(そもそも文学部や文化構想学部に入った時点で……以下省略)。ただ、文学に関わっている人たちはどこかでオープンというか、歓待の精神に満ちていると思うのです。この作品のすばらしさを伝えたい!という情熱に溢れている人の、その熱に「感染」して(と、現在のコロナ禍であえてこの単語を使いたいのですが)今の私があるわけですから、何とかその「恩」を学生や後輩に「返して」いきたい、と常々思っています。よく言われることではありますが、「天職」は英語でcallingであり、それに応えることが、「応答可能性」としてのresponsibilityであるとすれば、この拙文を読んでいる皆さんがもし呼ばれている、という感覚をお持ちであれば、それに可能な限り応答することは、(将来的に研究者になるかどうかは別として)本当にかけがえのない、すばらしい営みなのではないか、と思います。ジョイスに倣って下手な造語を作るとすれば、そのような「受与」が、この社会にもっともっと広がっていくように、甚だ微力ながら私も皆さんに歓待と応答を続けたいです。

プロフィール

埼玉県出身。早稲田大学第一文学部卒業後、早稲田大学大学院文学研究科英文学コースに進学。博士論文の題目は「ジェイムズ・ジョイスの作品における亡霊表象の研究――トラウマ、事後性、歴史」(2018)。修了後は日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、2021年より東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部准教授。2022年現在、『ユリシーズ』の出版百周年を記念した全22回のオンライン・イベント「22 Ulysses」の発起人の一人として奮闘中。

(2022年3月作成)

- Links

- 先輩紹介ページ