- ニュース

- 意外と世界は広いし近い(ドイツ語ドイツ文学コース:田邉恵子さん)

意外と世界は広いし近い(ドイツ語ドイツ文学コース:田邉恵子さん)

- Posted

- 2022年2月16日(水)

田邉恵子(新潟大学人文学部 准教授)

研究者になる・・・とは?

現在わたしは新潟大学人文学部でドイツ文学担当教員として仕事をしています。この原稿の依頼を受けたのも、文学研究科を経て曲がりなりにも職業的研究者になったからというのが理由ですが、そもそも周知のように食ってゆくのがそんなに簡単とは言えない人文学系の研究者を目指す意義とはいったいなんなのかとの問いが生じました(このトピックのタイトルが頼りなげな疑問文になっているのはそのためです)。原稿を書きながら浮かんだ現段階でのわたしがひねり出せる答えを先取りするならば、研究を通じて自らの世界=物語を見出しそれを覚悟をもって伝えてゆくこと、と言えます。

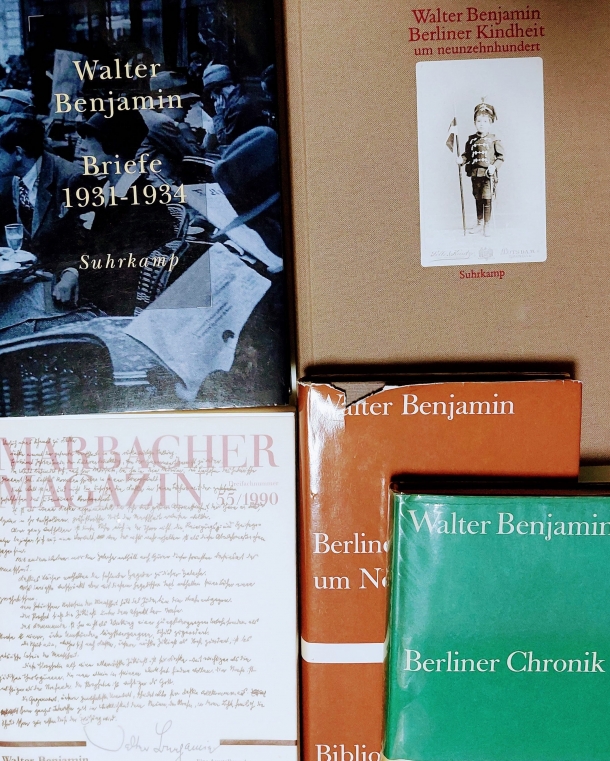

学部時代からドイツ語ドイツ文学コースに在籍していたわたしは、ドイツ語原文で文学・思想作品を読む面白さに夢中になりました。ひとつひとつの言葉に込められた過去の作家たちの思いを、辞書とにらめっこしながら考える作業がとても楽しかったのです。とりわけ興味を持ったのは現在にいたるまでの研究対象であるヴァルター・ベンヤミンの思想です。このひとが言っていることをもっと知りたい! 論文を通じてその面白さを伝えたい! という思いが高じて博士後期課程にまで進みました。

早稲田の内と外

大学院時代から現在にいたるまでわたしの研究を一貫して引っ張ってくれているのが、早稲田・独文で徹底して叩き込まれる技術、つまり一字一句丁寧に、地を這うようにドイツ語を読む方法です。この技術は、今までもこれからも自分にとってもっとも大切なものだと思っています。

しかしながらとりわけ博士後期課程在籍中に心がけたのは、慣れ親しんだ環境にはけっして閉じこもらないということです(当時「穴熊禁止令」と名付けていました)。他大学の先生のゼミに出席したり、国際学会で発表したりなど、自分の研究の世界を広げることを課していました。その中でも大切な経験となったのはケルン大学での留学生活です。留学中には受け入れ教授の指導を受けるだけではなく、ベルリンのベンヤミン・アーカイブでも遺稿調査を行いました。閲覧室にこもって日本ではアクセスできない資料を読み漁った時間を思い出すと、今でも当時と寸分違わぬワクワクした気持ちになります。

帰国後は、厳しくも温かい批評眼をお持ちの第一読者である指導教授・山本浩司先生のご指導のもと、博士論文執筆を進めました。2019年夏の公開審査会は大学院時代の一番の思い出です。それまで一人で頭を抱えて唸りながら書いていた原稿が三人の審査員の先生方、すなわち最初の読者たちと相まみえたことがとても嬉しかったです。

手探りで進む楽しさ

このようにわたしは意図的に徘徊を繰り返す放蕩娘然とした大学院生だったわけですが、独文の先生方や、独文出身でさまざまな大学で活躍されている先輩方はいつも懐深く見守ってくださいました。新潟に来た今でも、そうした温かな学恩に支えられていると感じています。

研究者として生活してゆくうえでは思い通りに計画が進まなくて焦ったり、眠れないくらい悔しい思いをしたりするときもあります。しかし時には所属大学の枠組みや、得意とする時代や作品にたいする先入観を取っ払って、自分の研究にとって真になにが必要なのかを手探りで探してゆく作業は、大きな喜びに満ちています。振り返ってみると大学院生として身を置く世界は自分が思っている以上に広く、そして案外すぐ身近に突破口が開いているように思います。研究者を志すみなさんが、それぞれの素敵な世界を見出せますように。

プロフィール

2019年10月文学研究科博士後期課程ドイツ語ドイツ文学コース修了。博士(文学)(早稲田大学)。2015年〜2016年にドイツ学術交流会(DAAD)長期研究奨学生としてケルン大学哲学部留学。第61回ドイツ語学文学振興会賞受賞。東京女子大学ほか非常勤講師、大阪市立大学都市文化研究センター研究員を経て、2021年4月より新潟大学人文学部准教授。

- Links

- 先輩紹介ページ