- ニュース

- 開催報告「文学にみる港の歴史・記憶 The History and Memory of Ports in Literature」

開催報告「文学にみる港の歴史・記憶 The History and Memory of Ports in Literature」

- Posted

- Wed, 02 Feb 2022

2021年12月23日(木)に、ワークショップ「文学にみる港の歴史・記憶 The History and Memory of Ports in Literature」が開催されました(Zoom・対面(学内者のみ)のハイブリッド)。当日は下記の通り、中国の寧波大学と日本の早稲田大学から3名の研究者と3名の大学院生が、対面13名、オンライン229名の参加者を前に、報告とそれに対するコメントを行いました。

本ワークショップは、2019年度に寧波で開催された、国際シンポジウム「グローバルな視点からの浙江地域と日本の文化交流史」を引き継いで企画・開催されたものです。まず文学学術院教授の田中史生氏より、様々な交流の場、社会関係をつなぐ場としての港の姿を文学から捉え、港の歴史・記憶への学問的アプローチを豊富化・学際化すること、また日中の研究者・大学院生が歴史における文学の可能性をグローバルな視点からともに探る機会とし、国際的な研究・教育環境を提供することを目的とする旨について説明が行われました。次いで寧波大学人文与伝媒学院特聘院長の龔纓晏氏から、これまで十分になされてこなかった、歴史学・文学両分野の協働による文学作品を通した港の研究の意義、そしてこのような研究を、早稲田・寧波両大学の研究者・大学院生がともに行うことによる学術・教育交流の意義について、説明がなされました。

最初の報告として、寧波大学教授の張如安氏が、宋・元期の寧波で詠まれた数多くの詩歌のうち、以下の4テーマを取り上げて報告されました。人の集散地としての港に関わる離情文化、海の幸など漁労文化に関わる商業活動の様子、様々な人々が集まってくることにより形成されていった海洋信仰に関わる信俗文化、周辺諸国との文物交流に関わる海のシルクロードの発着点、これらのテーマに関する詩歌から、当時の寧波の様子を鮮やかに描き出されました。

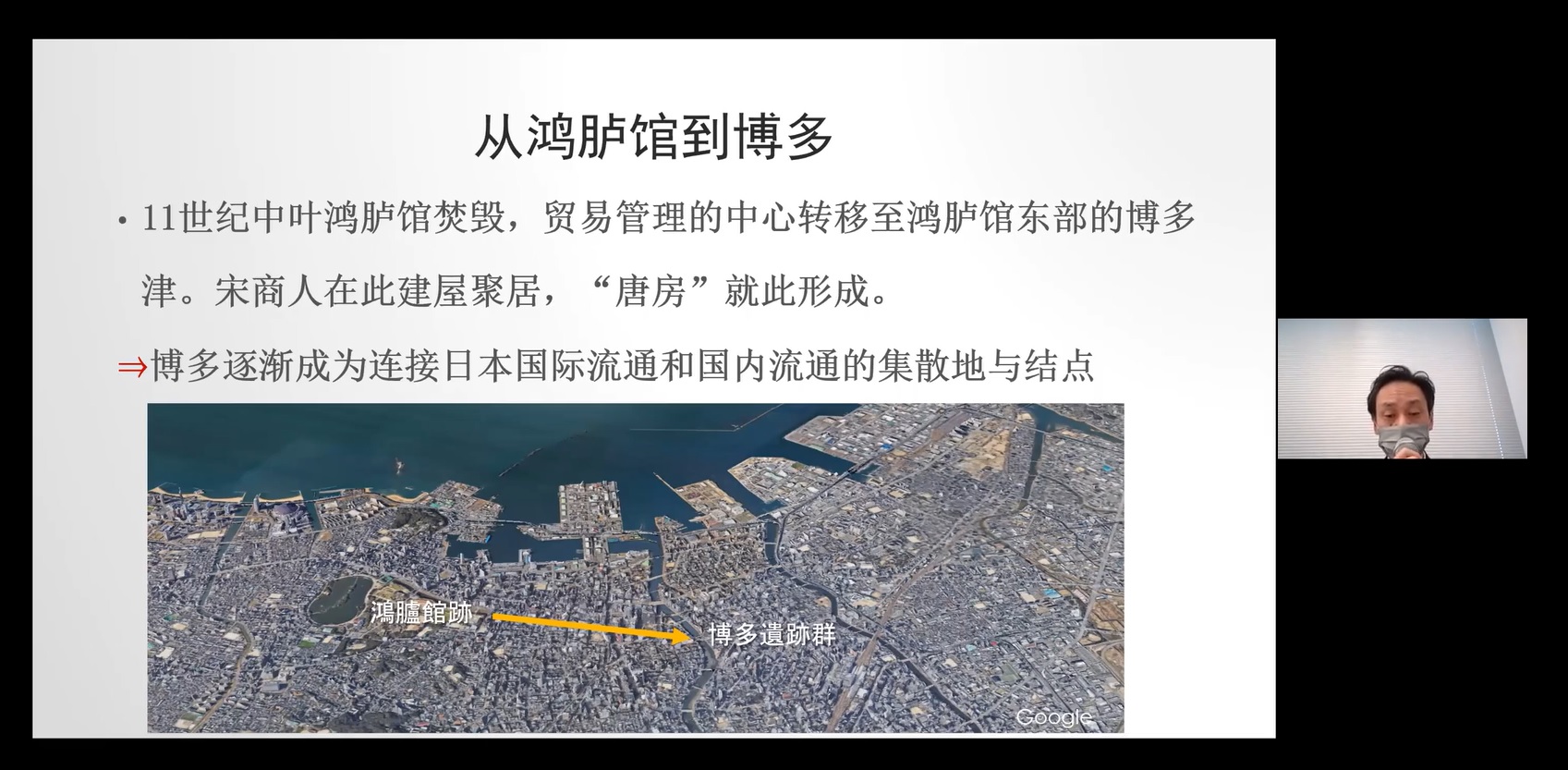

次に、本学の田中教授から、『竹取物語』『今昔物語集』『平家物語』といった文学作品中の、9世紀から12世紀にかけての中国や朝鮮半島と日本の交流が窺える史料を提示されました。これらの史料から、モノの交易のみならず、国際的な人的関係の構築や、当時の日本を取り巻く国際情勢・国際交流の実態を明らかにされ、歴史研究において文学作品がいかに大きな可能性を持つものであるかを示されました。

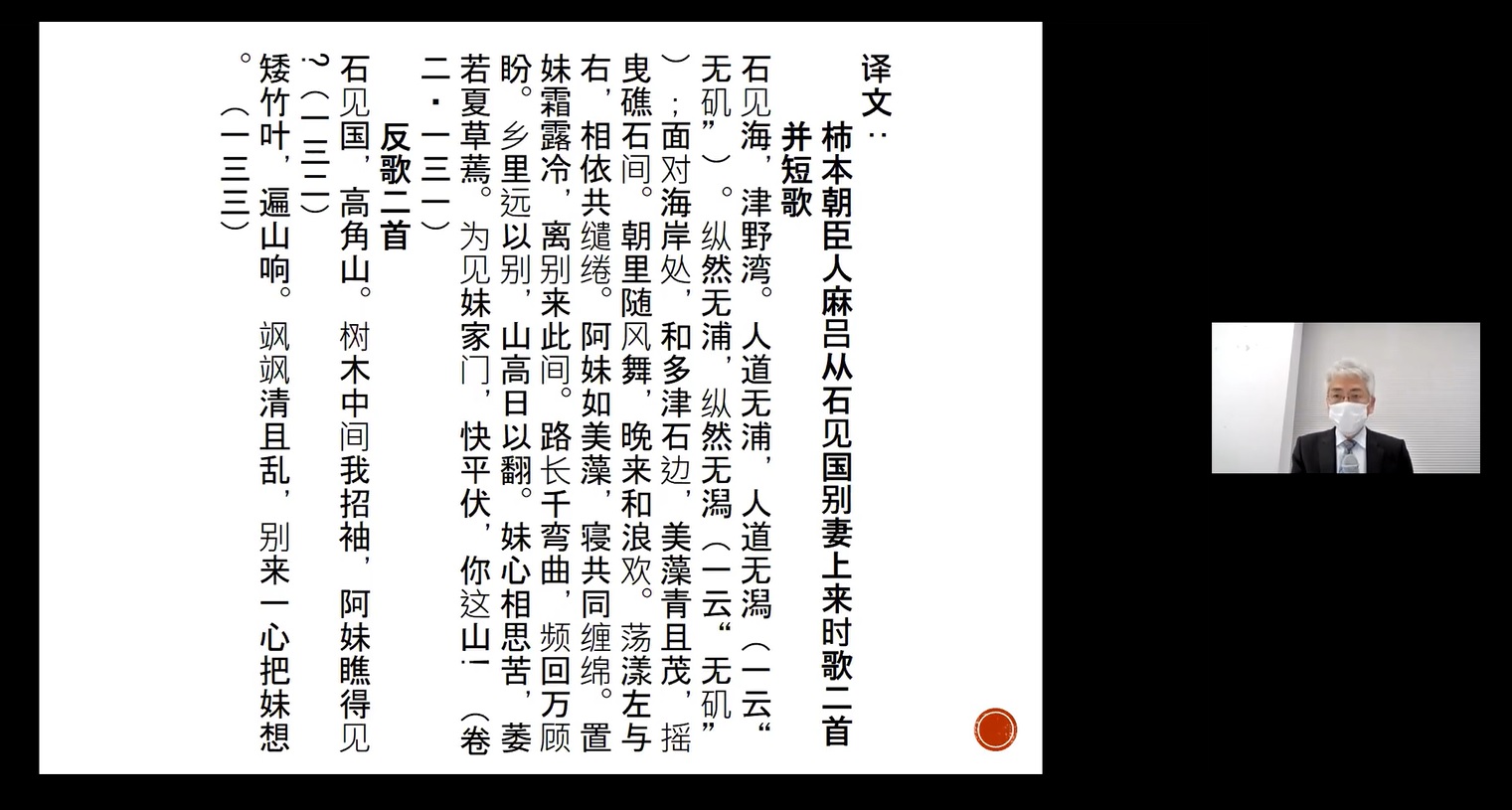

最後の報告として、文学学術院教授の高松寿夫氏が『万葉集』を中心に取り上げ、皇親や官人たちの移動に関して詠まれた歌から、7世紀から8世紀を中心とする時期の、海上交通を主とする交通の実態について述べられました。併せて、異郷や辺境に対する当時の人々のイメージや、長距離の旅に関する認識、旅に関わる人間関係などから、当時の社会を考える材料としての『万葉集』の意義を示されました。

報告終了後、浙江大学教授の王海燕氏による司会のもと、3本の報告に対し、早稲田大学大学院生の楽曲氏、寧波大学大学院生の章佳蒙氏・孔丹洋氏の3名からそれぞれコメントがなされました。今回の試みの一つとして、コメンテーターには事前にコメントの準備をして頂いていたこともあり、報告への深い理解に基づく、報告の核心にも触れる非常に重要な議論が行われました。

続いて文学学術院教授、河野貴美子氏による司会のもと、全体の質疑応答が行われました。こちらでも参加した大学院生からの質問が相次ぎ、たいへん活発な議論が展開されました。以上を通して、東アジアの国際交流史における文学の位置づけの重要性が強く再認識されました。そして、今後の研究を担う日中両国の大学院生など若手研究者が、コメントはもちろん質疑応答においても非常に積極的に議論に参加したことで、教育・研究の学際化・国際化の更なる進展への期待が高まる中、本ワークショップは閉会となりました。

|

|

開催概要

- 日時:2021年12月23日(木曜日)14:00 – 17:40 (JST)、13:00-16:40 (CST)

- 開催方式:ハイブリッド(Zoom併用)

- 会場:早稲⽥⼤学33号館3階第⼀会議室 ※対面参加は早稲田大学と寧波⼤学の学内関係者に限ります。

- 講師:張如安(寧波⼤学⼈⽂与伝媒学院教授・浙江省⽂史館館員)、⽥中史⽣(早稲⽥⼤学⽂学学術院教授)、⾼松寿夫(早稲⽥⼤学⽂学学術院教授)

- 司会:王海燕(浙江⼤学⼈⽂学院歴史系教授・寧波⼤学浙東⽂化研究院学術委員、河野貴美⼦(早稲⽥⼤学⽂学学術院教授)

- 使用言語:日本語・中国語

- Tags

- イベントレポート