3月2日(水)〜6日(日)の5日間にかけて、早大演劇サークルOBOGの方々を講師に迎えた5つのワークショップを開催予定でしたが、関係者から濃厚接触者が出てしまったため、WSは3日間のみの開催となりました。

今回は、開催した3日間の体験レポートを紹介します。

第一弾は、文学部2年の寺園健吾さんのレポートです。

どらま館学生リポート 高羽彩「演劇の作り方」

文学部2年 寺園健吾

高校に入学した当時、私は演劇部へと入部しました。入部した動機は、映画となんとなく似ているから。私は幼い頃から映画が好きで、将来は映画を作りたいと思っていました。演劇部に入部後も、私が描いた戯曲や、つける演出はどこか映像チックなものばかりでした。大学に入学し、映画研究会に所属すると、私は映画を作り始めました。するとあろうことか、演劇を作りたくなっていったのです。自分でも無い物ねだりが過ぎるとは思いますが、高校生活3年間の中で演劇の魅力を知ったのでしょう。映画も作りたいし、演劇も作りたい。漠然とそんなことを考えてはいましたが、私には「演劇を作る」ということに対するテンプレを持ち合わせていません。高校演劇と同じようにはできるはずもあるまい。どうすればよいだろうかと思っていたところ、「演劇の作り方」というタイトルのワークショップを目にし、即決で申し込みました。

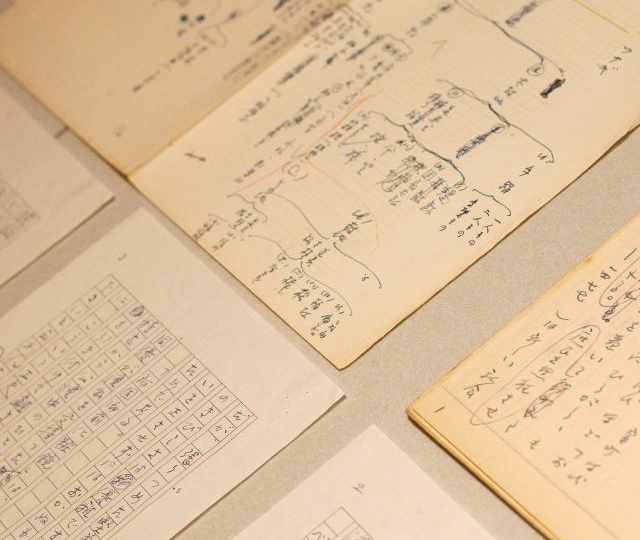

このワークショップでは、文字通り「演劇の作り方」について勉強しました。企画書の書き方、予算の組み方、劇場を借りる時や役者へオファーする際の注意点、稽古の進行の目安など、実践的なことを知ることができました。もちろん実用性の高い知識を得られたことの収穫はとても大きなものです。しかし私にとっては、演劇のあり方や人との向き合い方について学ぶことができたという収穫の方が大きなものになりました。その中でも特に印象に残った話が、演出家と役者との対等な関係性についてです。稽古中は誰でも発言しやすい環境でなくてはならない。上下関係や役職によらず、みんなの発言の大きさは一緒である。だからこそ、まず、互いの意見を聞いて、尊重しなければならない。演出家が持っているものは絶対的な権力などではなく、あくまで決定権に過ぎない。これらのことは確かに当たり前のことかもしれません。しかし、見失われがちであることも事実です。だからこそ、意識的にならねばならないことだと思います。それは映画制作においても例外ではありません。映画は監督、キャストの他に、カメラマンや美術など多くの人の表現のもとに成り立っている芸術です。大勢の人たちが関わっているからこそ、監督は彼らにとっての羅針盤にならねばなりません。しかし、監督が指し示す方角によってスタッフやキャストの表現が規制されてはならないと思います。いかに周りの人たちの表現の自由を担保して指針を示せるかが、映画においても、演劇においても大事なのだと感じました。

また、高羽さんは「どうしたら世の中の選択肢をより多く担保できるか」という考えを軸として、コロナ禍での劇場公演の可否を判断し、ぎりぎりまで公演を行うという判断をしていたとおっしゃっていました。最終的に公演は延期になってしまいましたが、「劇場に行く」という選択肢と「行かない」という選択肢の両方を残したい、多様性を担保したいという高羽さんの思いに感銘を受けました。

演劇空間はどのようであるべきなのでしょうか。私は高羽さんのお話を聞いて、あらゆる人の考えが否定されない空間であるべきだと思いました。人の考えや思いをしっかりと受け取り、それに対して真っ直ぐ向き合うことのできる空間であるべきだと思いました。制作する過程においても、観客とスタッフキャストとの関係性においても、観客同士の関係性においても、それがしっかりと担保されていなくてはいけません。演劇や映画を超えて、人と誠実に向き合うことの大切さを感じることのできたワークショップでした。

参考:

タカハ劇団が公演中止にしないワケ

https://note.com/takaha_aya/n/n8eeb5efca46a

(2022年3月17日閲覧)