4月27日〜30日に早稲田小劇場どらま館で上演されるかもめマシーンの「俺が代」は、日本国憲法や、当時の文部省が作成した教科書『あたらしい憲法のはなし』、そして「憲政の神様」と呼ばれた尾崎行雄らの演説を使用した演劇作品です。鋼鉄の木が立っているだけのミニマムな舞台上で、ひとりの俳優が、朗読・演技・ラップなど、さまざまなパフォーマンスを展開することで、憲法の言葉に「向き合う」姿が描かれていきます。

しかし、憲法を演劇にしてきた劇団はかもめマシーンだけではありません。これまで、多くの劇団が憲法を使用した作品を創作してきました。では、演劇は、どのようにして憲法を上演してきたのでしょうか? 近年上演されたものの中から、4つの作品を紹介していきましょう。

憲法という巨大な「戯曲」

柴幸男「あたらしい憲法のはなし」(2015年)

撮影:山口真由子

『わが星』で、第54回岸田國士戯曲賞を受賞した劇団「ままごと」を率いる柴幸男さん。彼は、「多摩1キロフェス2015」において、パルテノン多摩の水上ステージを使った「あたらしい憲法のはなし」というオリジナル作品を創作しました。市民公募の出演者・21名とともに上演されたこの作品で、柴さんは、架空の島国で憲法が生まれる瞬間を描いています。

この作品のコンセプトについて、柴さんは次のように記しています。

「人と人が一緒に生活したり、約束したり、喧嘩をしたり、許したり、なんとかよりよくやっていこうとすることと憲法というルールはどうやら無関係ではない気がするのです。私たちはみんな憲法という巨大な戯曲の上で演じる俳優なのかもしれません」(『あたらしい憲法のはなし』チラシコメント文)

「憲法を上演する」というと、特定の政治的なメッセージを伝えると思われがちですが、必ずしもそのような作品ばかりではありません。人と人がこの社会でどのように生きるのか? それは、演劇が持つひとつの根本的な問いかけであり、憲法はそのための仕組みが書かれています。だからこそ、数多くの演出家たちが「憲法を上演する」というプロジェクトに魅了されるのかもしれません。

なお、柴さんの『あたらしい憲法のはなし』は劇団のホームページで、文部省がつくった『あたらしい憲法のはなし』は、青空文庫で閲覧することができます。

憲法を「地点語」に

地点『CHITENの近現代語』(2011年)

撮影:松本久木

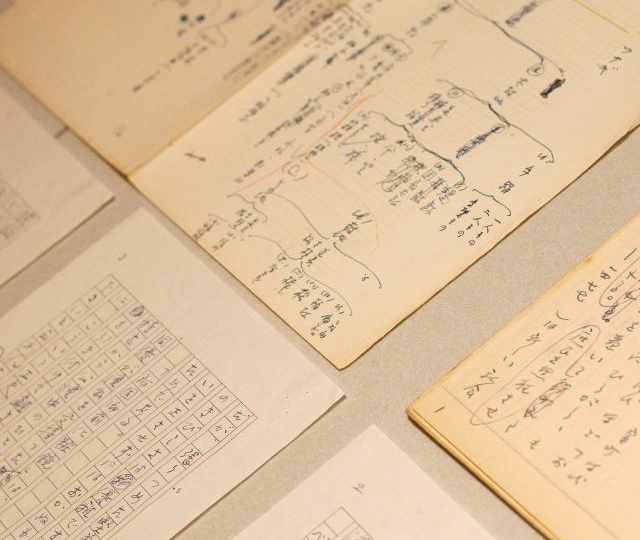

京都を拠点に、世界各地で公演を行う劇団「地点」。この劇団の演出家である三浦基さんは、後進の演出家たちに大きな影響を及ぼしている存在です。これまで、地点では、シェイクスピア、チェーホフ、ドストエフスキー、エルフリーデ・イェリネク、そして、今年の岸田國士戯曲賞を受賞した松原俊太郎など、古今東西の作家たちのテキストを換骨奪胎し、「地点語」と言われる独自の発話スタイルで作品を創作してきました。

そんな彼らは2011年に創作した『CHITENの近現代語』という作品で憲法を使っています。この作品では、「日本国憲法」だけでなく「大日本帝国憲法」も使い、玉音放送、芥川賞を受賞した小説家・朝吹真理子の『家路』、犬養毅の『犬養木堂氏大演説集』などのテキストをコラージュ。それによって、日本の近代の始まりから終戦までを描いています。

現在、この作品が上演される予定はありませんが、彼らは、京都・北白川にあるアトリエ「アンダースロー」でも公演を行っており、この作品もレパートリーのひとつとして不定期に上演されています。

「憲法の出会いの場になる」演劇作品

小嶋一郎『日本国憲法』(2009年)

『日本国憲法』 photo by 神崎千尋

現在、愛媛県で活動している劇団「250km圏内」を率いる演出家・小嶋一郎さんは、『日本国憲法』という作品で、京都芸術センター舞台芸術賞2009大賞を受賞。この作品で、フェスティバル/トーキョー10にも参加しています。

この作品について、小嶋さんは次のような形で作品のコンセプトを記しています。

ある思想や考え方を提起するための上演ではなく、あくまで観客自らが主体となり、様々な可能性が開かれたままに憲法と出会うこと。または、出会い直すこと。つまり、今回の上演が、「観客」と「憲法」の「出会いの場」となることが本作のテーマなのである。そして、演劇という装置が、他では体験できない「観客」と「憲法」の「出会いの場」としての機能を果たしてくれる。

http://nearfukushima.blogspot.com/2012/07/blog-post_2359.html

実際の上演は、どこに座ってもよく、出入りも自由な客席が設定され、観客はそれぞれの場所からこの作品を目撃することになりました。そして、生み出されたのは日本国憲法を「単なる音」として眺める空間。批評家の渋革まろんさんは、この作品を「〈私〉にとっての憲法とは何かを問い直し、その新しい意味へ自由にアクセスできる〈公共空間〉を仮設した」ものであると記します。憲法の「出会いの場」を生み出すことで、劇場は、公共空間へと姿を変えたのです。

https://www.youtube.com/watch?v=VrfBAxPCojE

ポーランド憲法をコーラスで上演!

マルタ・グルニツカ『Constitution for the Chorus of Poles』2016年

2016年、ポーランドでは、右派政権が憲法裁判所の権限を大幅に制限することを決定し、大規模なデモが巻き起こりました。そんな中、演出家・声楽家のマルタ・グルニツカさんは「Constitution for the Chorus of Poles」という作品を発表。右翼、左翼、サッカーファン、ユダヤ人、子供、難民、ダウン症患者など50人の出演者とともに、コーラスを用いた音楽的な手法で、憲法を描きました。この作品によって、彼女は、ポーランド憲法が「単一民族の共同体」のものではなく「多様な人々の共同体」のために書かれたものであることを示したのです。

その後、彼女は、2018年には、ベルリン・ブランデンブルグ門前につくられた野外ステージで、同じくさまざまな人種・コミュイニティの人々が入り交じる50人の出演者とともに、「GRUNDGESETZ EIN CHORISCHER STRESSTEST」を上演。ドイツ統一以前の暫定的憲法である「ドイツ基本法」をテキストとしたこの作品によって、彼女は、演劇作品が、現在のヨーロッパで課題となっている人々の「分断」を乗り越える手立てとなり得ることを示しました。

撮影すべて:Michał Rumas

この春には、かもめマシーンの他にも、日暮里の小劇場「d倉庫」で、『「日本国憲法」を上演する』が開催されます。また、三鷹のフリースペースSCOOLではシンガーソングライター・イラストレーターの原マスミさんとダンサーの山田せつ子さんによる『朗読で聴く日本国憲法』も上演されるなど、いくつもの憲法を使った作品が発表されます。

「演劇」を通して憲法を見ることによって、法学や政治学の観点とは異なった憲法の姿が見えてくるでしょう。

文)どらま館文芸部