日本では、2025年度新規公募分から、競争的研究費に係る学術論文やデータの即時公開を義務づける「オープンアクセス方針」が示されました。早稲田大学はこの方針に基づき、研究者の理解促進や支援体制の強化を急務と認識しています。 そして、この度、世界に貢献する研究成果発信の在り方を考える啓発イベントを開催する運びとなりました。当日は、英国研究・イノベーション機構(UKRI)、米国イェール大学、文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)から有識者をお招きし、「研究成果のオープンアクセス化により大学はいかに世界に貢献するか」と題した国際シンポジウムを実施します。 皆さまのご参加をお待ちしています。

開催日程

2025 年 3 月 11 日(火)

13:00-17:05 シンポジウム(早稲田大学 小野記念講堂)

17:30-19:00 情報交換会(シンポジウム会場近隣、対面参加のみ)

参加形式

対面とオンラインによるハイブリッド形式(事前申込制)、同時通訳あり

※2025/3/7 17:00を持ちまして、参加申し込みを締め切らせていただきました。

対面参加にはまだ席に余裕がございます。参加ご希望の方は、当日、直接会場にお越しください。

申込み方法(事前申込制)

ハイブリッド(対面/オンライン)開催です。

下記よりお申し込みください。申込締切は 3 月 7 日(金)17:00 までです。

https://forms.gle/SFejXinh47ZwTcQY8※2025/3/7 17:00を持ちまして、参加申し込みを締め切らせていただきました。

対面参加にはまだ席に余裕がございます。参加ご希望の方は、当日、直接会場にお越しください。

登壇者プロフィール

講演・パネルディスカッション

林 和弘 氏

文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP) データ解析政策研究室長

1995 年頃より取り組んだ日本化学会の英文誌の電子ジャーナル化と事業化をきっかけに、学術情報流通の変革を軸とした科学、社会、科学と社会の変容(オープンサイエンス)の調査研究と実践に取り組む。日本化学会においては、電子投稿査読、XML 出版、J- STAGE の改善、電子ジャーナル事業の確立と宣伝活動など、幅広いフェーズで実務に基づき考察と改善を加え、当該誌を世界最速クラスで発行する電子ジャーナルに整え、2005 年にはオープンアクセス対応を開始し、電子書籍(ePub)対応の技術立証も行った。2012 年より文部科学省科学技術・政策研究所に着任。政策科学研究に取り組み、科学技術予測調査に加えてオープンサイエンスのあり方と政策づくりに関する調査研究とその実践に取り組んでいる。

東京大学大学院理学系研究科化学専攻博士課程中退 (修士(化学))。

所属学協会:研究・技術計画学会、アメリカ化学会、日本化学会、情報科学技術情報協会、学術 XML 推進協議会、情報処理学会

Sara Ball 氏

UKRI(UK Research and Innovation)戦略担当主任

英国研究・イノベーション機構(UKRI)でオープンサイエンス戦略のリーダーを務める。7年以上にわたりオープンサイエンス戦略と政策に携わっており、 現在はUKRIの各評議会全体にわたる初の単一のオープンアクセス方針であるUKRIオープンアクセス方針の実施を主導。 この役割の一環として、研究および出版の各分野の代表者が 一堂に会する主要なネットワークであるUKRIオープンアクセス・ステークホルダー・フォーラムの共同議長も務 める一方、リポジトリおよび出版コミュニティと連携し、研究情報発信の環境改善に向けたロードマップを策定す るプロジェクトを率い、英国の各セクターに業務指針を与えるなどの役割を担っている。 エビデンスの分析と活用、助言と説明、モニタリングと評価、平等性、多様性、包括性の影響評価、利害関係者の管理などを行う、幅広い政策立案スキルと知識を有しており、英国研究会議(UK Research Council)および英国を代表して、英国政府の資金提供者、cOAlition S、Science Europe、UNESCO など、国内および国際的なフォーラムに参加。 他の英国政府資金提供者と協力し、低・中所得国におけるオープンアクセスに関する課題と機会を評価するプロジェクトを主導、世界的な政策立案に貢献してきた。 元々の専門は科学分野であり、英国レディング大学/英国生態学・水文学センターから博士号を取得。博士号取得から戦略および政策分野でのキャリアをスタートさせるまでの間、英国バイオテクノロジー・生物科学研究協議会(BBSRC)で研究員として、また助成金申請のピアレビューマネージャーとしての勤務経験がある。

Daniel Dollar 氏

Yale大学 図書館副館長(Scholarly Resources担当)

アクセスサービス、アセスメント&ユーザー・エクスペリエンス・リサーチ、保存 &コンサベーションサービス、資料共有、学術コミュニケーション&コレクショ ン戦略の各分野でチームを牽引している。2001年8月、クッシング/ホイットニー医学図書館に着任。「サービスとしてのコレクション」という概念と、研究と学習をサポートする共同ネットワークの重要性を提唱した。コレクション開発、デジタル・スカラーシップ、学術コミュニケーションのトピックについて幅広く執筆・発表あり。イェール図書館を代表し、Research4Life(国連との官民パートナーシップ)の創設パートナーとして、国連の持続可能な開発目標を推進するため、低所得国の研究者の世界的研究コミュニティへの参加を増やす活動を行っている。メリーランド大学で図書館学の修士号、アパラチアン州立大学で学士号を取得。2022年UCLA図書館シニアフェロー。

パネルディスカッション モデレーター

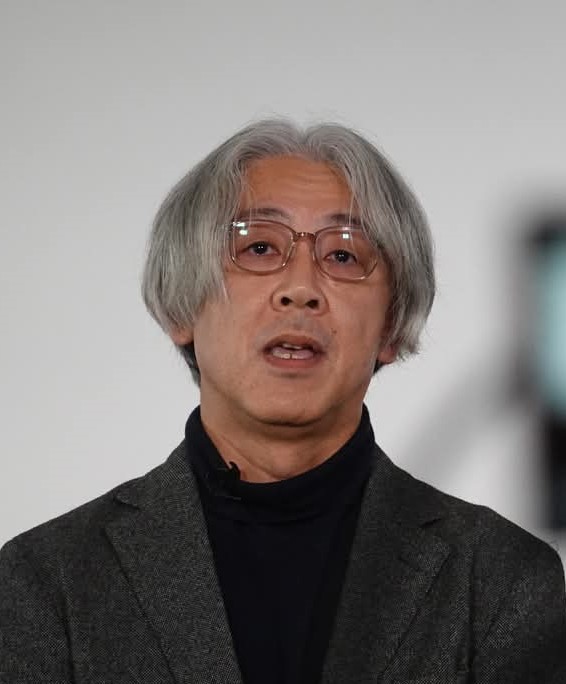

島岡 未来子 氏

早稲田大学研究戦略センター 教授 URA

早稲田大学にて博士号取得(公共経営)。

国際NGOで管理職を経験後、(公財)地球環境戦略研究機関(IGES)「ガバナンスと能力グループ」特任研究員、早稲田大学商学学術院WBS研究センター助手、研究戦略センター准教授等を経て、現在、早稲田大学研究戦略センター教授、神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーションスクール教授のジョイントアポイントメント。早稲田大学ではURA教員として人文社会科学系研究の推進を担当。

アントレプレナーシップ教育に2014年から関わり、デザイン思考、リーンスタートアップなどの手法を学ぶ実践的授業を展開。(一財)生涯学習開発財団認定コーチでもあり、コーチングの教育への導入にも取り組んでいる。東京大学・東京科学大学・早稲田大学が主幹を務めるGTIE (Greater Tokyo Innovation Ecosystem)で、早大プログラム代表補佐。一般社団法人)経営研究所人事部門責任者フォーラムコーディネータ、環境省「地域循環共生圏事業」有識者委員、文部科学大臣指名アントレプレナーシップ推進大使なども務める。