皆さん、初めまして。LIVSの南條です。

早速ですが、先日は成人式でしたね。ここを見て下さっている皆さんにも、新成人の方、多いのではないでしょうか。皆さんは成人式、出席されましたか?

ところで成人式について、晴れ姿をお披露目するのは楽しいけれど、式自体は偉い人の話を聞くだけのもので楽しくなさそう。本番はその後の同窓会! というイメージを持っていらっしゃる方、多いのではないでしょうか。そもそも何故二十歳なのか。敢えて人を集めて式をするのは何故なのか……。

今回はこうした疑問を、日本の成人に関する伝統を見ながら、考えていきたいと思います。

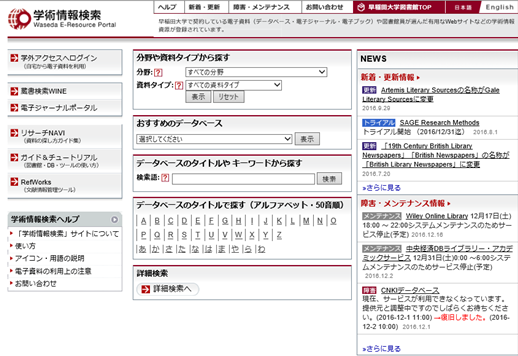

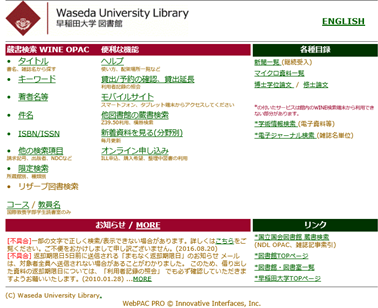

早稲田大学の「学術情報検索」を探索

地下書庫探索をするにしても、まずは下準備が必要です。そんな訳で大学でも、ログインさえすれば家でも手軽に検索出来る、学術情報検索に当たってみましょう。

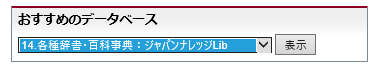

取り敢えず、「おすすめのデータベース」の助言に従って、百科事典「ジャパンナレッジ」で検索してみます。検索ワードは、「成人式」…。

すると、成人式について幾つか記事が見つかったので、上から見てみました。するとどうやら、成人式の定義は

・成人に達した人を祝う儀式。

・ある年齢に達した子供を一人前の人間として社会的に認めるために行う儀式。日本の元服もこれに類する。“せいじん‐しき【成人式】”, デジタル大辞泉, JapanKnowledge, http://japanknowledge.com, (参照 2016-12-15)

“せいじん‐しき【成人式】”, 日本国語大辞典, JapanKnowledge, http://japanknowledge.com, (参照 2016-12-15)

といったところのようです。

ここで疑問になってくるのが、

成人式と元服の関係

です。日本に昔からあった儀式、元服が現代へと伝わったのが、成人式なのでしょうか。それとも成人式とは、全く別の儀式なのでしょうか。

2F 参考資料コーナーを探索

それではコンピュータを離れたら、まずは早稲田大学中央図書館の二階、参考資料のコーナーを見てみましょう。様々な分野にわたる辞典が置いてありますが……。

ところで、ちょっと脇に話が逸れてしまうのですが、今回私は一つ、試してみたいことがあります。

その名もブラウジング。

簡単に言うと、書棚を何となく眺めて、偶然必要な資料と巡り合うことを期待する探索方法です。これを行うと、「検索で使ったキーワードを含んでいないけれど、自分の役に立つ資料」を見付けられる事があります。

今回なら、ジャパンナレッジで見た通り「成人式」には日本で一月に行う成人式以外も該当してしまいますから、キーワードで調べるよりむしろブラウジングして調べたい日本の「成人式」が含まれていそうな分類や文献を探す方が得られるものがある……といったメリットが考えられます。

図書館では、資料は基本的には内容をはじめとした分類に分けて置かれていますから、もしやブラウジングの効果が期待出来るのでは……?

そんな訳で、参考資料コーナーでブラウジング。

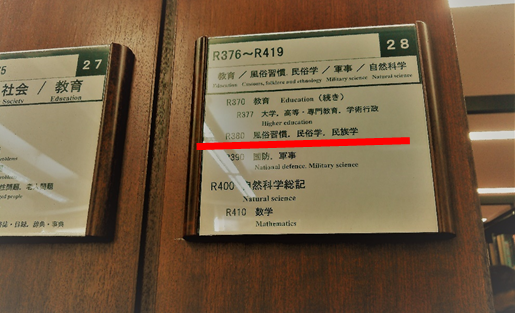

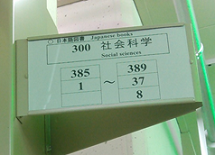

棚には分類記号とどんな分類なのかの案内が書いてあります。見てみると、

請求番号R380 風俗習慣. 民俗学. 民族学.

を発見。成人式も毎年やるものですし、風俗習慣の一つと言えそうです。探してみましょう。

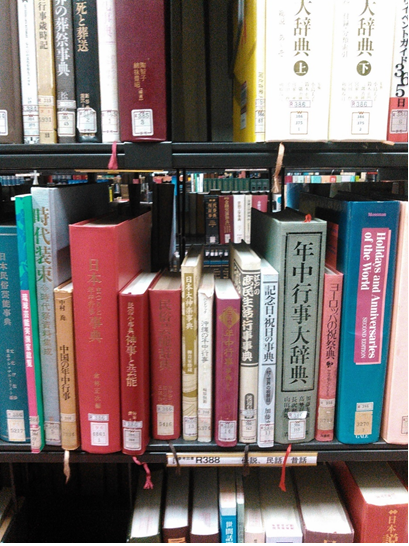

棚を何となく見ていると、幾つか頼れそうな辞書が出て来ました。

『三省堂年中行事事典』(田中宣一、宮田登編、東京、三省堂、2012)

『日本まつりと年中行事辞典』(倉林正次編、東京、桜楓社、1983)

調べてみると……。

1948年、法律で1月15日に成人の日が定められる。2000年以降、一月第二月曜日に変更。

大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます目的。

国民全体の祝い事であるので、宮中や公家の元服、武家の元服の慣習的な日程を避け、かつめでたい日として1月15日を選んだ。

古来の成年戒、成女戒、あるいは明治以後の徴兵検査に代わるもの。1960年代には振袖が目立つようになり定着した様子が見られる。

といったことが分かりました。

毎年ワイドショーでその華やかさが取り上げられる振袖は、かなり新しい伝統だったんですね……!

年齢が決められたのもどうやら、その法律によってのようです。成人式以前の行事として徴兵検査が挙げられるのなら、二十歳という年齢にも頷けます。

新聞記事データベースを探す

法律が制定された年が分かりましたので、その年の新聞記事を探してみることにします。

再び学術情報検索に戻り、今度はおすすめの資料から新聞記事の検索できるデータベースを探すと、朝日新聞の「聞蔵IIビジュアル」、読売新聞の「ヨミダス歴史館」などが出て来ました。

まずは「聞蔵IIビジュアル」で調査してみます。「成人式」という言葉が当初は使われていなかったのか、キーワード「成人式」ではヒットしませんでした。代わりに、「成人の日」と打ち込むと縮刷版で1949年のものが二つヒットしました。一つは外資の社説の導入として登場していただけのようなので、もう一つをチェック。

古い資料のため文字が潰れてしまっていて見辛いところもあるのですが、1949年1月14日の記事「成人の日、各地で祝賀_婦人・こども」から、どうやら模範青年の表彰が行われていたらしいことが分かりました。

同様に「ヨミダス歴史館」からは、1949年1月14日の朝刊に「あすは「成人の日」」という記事が見つかりました。ここから成人式が当初「成年式」と呼ばれていたらしいこと、行事として講演会や討論が行われていた事が分かります。その一方で同月16日の記事には、成人の日が正しく理解されていない、知らない人にとってはただの休日になってしまっているということを憂う記事が掲載されていました。やはりすぐには定着しなかったようです。成人の日制定当初の様子が分かる、貴重な資料ですね。

それにしても……

ジャパンナレッジで検索した事典だけでなく、年中行事の事典でも、元服が引き合いに出されていました。

古来の元服をそのままやるわけではないにしろ、日本人にとって大人になることは元服と結び付けられたものなのでしょう。

ですが、2016年の大河ドラマを見ていた方は、豊臣秀吉の息子、秀頼がまだ年端もいかない内に元服したことが印象に残っているかもしれません。このように、元服の年齢は、もっと自由だったり、そうでないにしても二十歳よりは年若かったりするものではないのでしょうか?

しかも、解説でも公家や武家の元服が取り上げられていましたが、普通の人にとって、元服、ひいては成人の儀式をすることは、あったのでしょうか。

今度は元服について、迫っていきたいと思います。

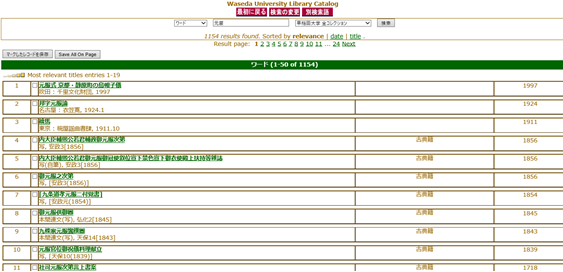

再び、学術情報検索

それでは調査の出発点に舞い戻って、改めて元服について検索してみます。

何度も登場します「ジャパンナレッジ」。検索すると長めの文章がヒットしたので、要約しますとどうやら、

服装、髪型が子供のものから大人のものに変わる。

中国から日本に伝わり、最初は公家や天皇だけ、その内武家もやるようになった。その際、公家と武家では儀式の方式が異なる。成人する者は、武家の場合は烏帽子を与えられる。そのため武家では成人する者は「烏帽子子」と呼ばれた。

室町時代中期以降になると儀式も簡単になってきて、庶民にも広まった。

女性の場合の成人式として、「裳着」という儀式が存在する。“元服”, 日本大百科全書(ニッポニカ), JapanKnowledge, http://japanknowledge.com, (参照 2016-12-16)

“げん‐ぶく【元服】”, 日本国語大辞典, JapanKnowledge, http://japanknowledge.com, (参照 2016-12-15)

“げんぶく【元服】”, 国史大辞典, JapanKnowledge, http://japanknowledge.com, (参照 2016-12-15)

…と言うことのようです。

同様の語として挙げられている「初冠(ういこうぶり)」も検索しましたが、どうやら元服によって冠を受け取るのと同時に大人としての名前を命名され、位階に叙せられたようだ、という情報を得られました。

“ういこうぶり【初冠】”, 国史大辞典, JapanKnowledge, http://japanknowledge.com, (参照 2016-12-16)

それでは更に詳しく調査するため、先ほど『国史大辞典』を引いたときに参考文献として登場した文献にも目を向けて、そこから辿っていきたいと思います。

遂に、地下書庫へ

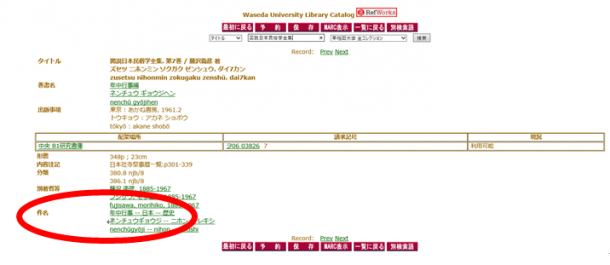

ジャパンナレッジで引いた『国史大辞典』の「元服」の項目の参考文献には、

『図説 日本民俗学全集 第七巻 年中行事編』(藤沢衛彦著、東京、あかね書房、1961)

や

『王朝の風俗と文学』(中村義雄著、東京、塙書房、1962)

が挙げられていました。

この2つを「WINE」で検索してみましょう。

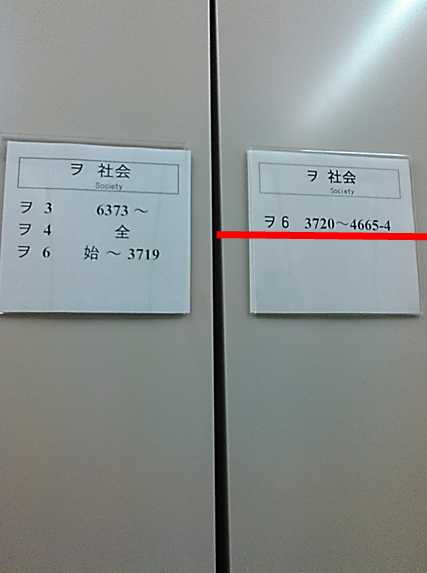

ありました!配架場所にはともに「中央B1研究書庫」の文字。

遂に、地下書庫に入る時が来たようです。

荷物を預けて、バッヂをもらって、地下書庫に降りてみましょう。

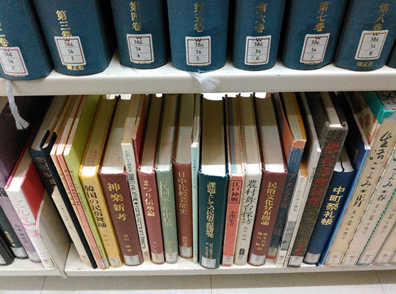

手始めにB1で資料を探してみると、一冊目の資料はどうやら電動書架の中に収められているようです。

他の通路に人がいないことを確認したら、書架を動かしてみます。

目当ての資料を発見しました。

さて、ここで再びブラウジングを試してみましょう。元服や成人式のことが書いてありそうな本は……。写真からは見切れていますが、棚の上にある、『年中行事図説』(民俗学研究所編、東京、岩崎書店、1958)を見てみます。

……しかし、残念ながら、成人式の項はありませんでした。他にも幾つか見てみましたが、必ずしも年中行事の中に成人式を載せている訳ではないようです。この棚でのブラウジングは諦めて、見つけた資料を読んでみましょう。

ここでは、

・平安時代には12~16歳で儀式が行われ、鎌倉時代以降、年齢が早くなった

・比較すると民間では、年齢は遅いことが多かった。男子25歳、女子18歳の例がある

などといったことが分かります。民間の方が遅かったんですね。この例を見ると、成人の儀というものが二十歳で行われても何ら違和感はない気がします。

次に二冊目、『王朝の風俗と文学』(中村義雄著、東京、塙書房、1962)にもあたってみます。

すると、元服と裳着、どちらも項も見られました。源氏物語など文学に出典を拠りながら、事細かに式の様子が載っています。また、ここでやはり元服直後に大人としての名前や官位を与えたことが分かりました。更に、副臥、といい、元服当夜女性と添い寝する習慣があったこともわかります。添い寝に選ばれた女性がそのまま正妻になることも多かったようで、元服と結婚の結び付きが現れています。

情報は得られましたが、ここは文学が中心の棚ですから、ブラウジングに期待は出来なさそうです。次に行ってみましょう。

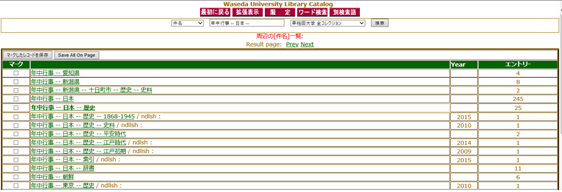

WINEの件名検索で関係する資料をさらに探す

だんだん元服の姿に近付けて来た気がしますね。

今度は、WINEで件名検索をしてみましょう。先ほど調べた資料、『図説 日本民俗学全集 第七巻 年中行事編』のWINEのページを開きます。すると、下の方に「件名」が載っていますね。

このリンクから検索してみましょう。

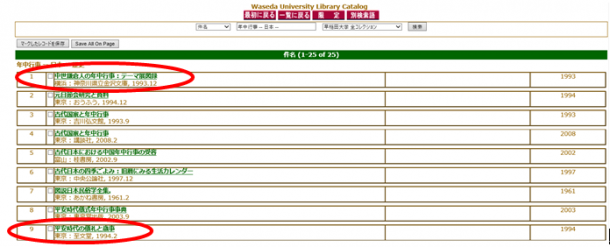

件名は「年通行事—日本—歴史」。すると、たくさんの候補が。

先ほどの『王朝の風俗と文学』では平安時代が中心でしたから、より深めるために『平安時代の儀礼と歳事 平安時代の文学と生活』(山中裕・鈴木一雄編、東京、至文社、1994)を調べてみましょう。それから、一番上に出てきた『中世鎌倉人の年中行事 テーマ展図録』 (神奈川県立金沢文庫編、横浜市、神奈川県立金沢文庫、1993)も探ってみることにします。

『平安時代の儀礼と歳事 平安時代の文学と生活』には、先ほど調査した情報の他に

・元服後すぐに結婚することもあった

・女子の元服にあたる裳着についても同様に、結婚が意識された

といった内容が、同じく平安の文学の記述を例にとりながら説明されていました。

次の『中世鎌倉人の年中行事 テーマ展図録』 は展覧会の図録のようです。そんなものも収められているんですね。見に行ってみましょう。

……見に行ってみたのですが、残念ながら今調べたい情報は載っていなさそうでした。残念。

気を取り直して、先ほどは失敗したブラウジングを再びやってみます。

すると、さっきまで見ていた資料の請求番号386の隣、385が冠婚葬祭についての資料であることに気付きました。並んでいる資料の背表紙を見てみれば、成人式、通過儀礼についての資料が何冊も。

その中から、それらしき題名のものを選んでみます。私が選んだのは、『宮本常一日本の人生行事 人の一生と通過儀礼』(宮本常一著、田村善次郎 編、東京、八坂書房、2016)でした。

ここでは、先ほどまで調べていた古代、中世の公家や武家の元服とは打って変わって、近代以降にまで庶民の間に受け継がれてきた元服の姿が描かれていました。山口県東和町を例に取り、元服して若衆組と呼ばれる青年団の前身に入る習慣があったことや、結婚と元服との結び付きについても載っていました。庶民の間での儀式の受容が分かる一冊です。

さて、ブラウジングの効果も確かめられたことですし、地下探索はこのあたりにしたいと思います。

おまけ:地下書庫を飛び出して、今度は上へ

さて、地下書庫で一通り地下を探索したところで、地上に帰ってきました。今度は図書館の上に目を向けてみましょう。

……そう、地下の反対と言えば、上の階。4F、貴重資料やAV資料の収められた階です。

WINEのキーワード検索で「元服」と検索してみると、幾つかの古典籍とAV資料がヒットします。古典籍は、画像でインターネット上からも見られるものも多くなっていますので、まずは古典籍の方を閲覧してみましょう。

検索結果からは、

元服の際に出す料理の図(『九条家元服饗饌圖[書写資料]』(本間連文(写)、天保14[1843])

源氏物語に付けられた浮世絵(『花源氏三國一 : 若木の元服』(歌川国貞、よこ山町三町目(江戸) [金松堂]、[明治元(1868)]))

などが見つかりました。古典籍総合データベースからでも、WINEからでも画像が見られるようです。

ですが、古典籍には撮影未了のものもあるようです。古典籍はこれくらいにして、AV資料に注目してみましょう。

AV資料でまず初めにヒットしたのは、

『元服式 京都・静原町の烏帽子儀』 国立民俗学博物館、吹田 千里文化財団出版、1997

元服の様子が映像で見られるのでしょうか。ちょっと見てみましょう。

4Fに上がり、AV資料室へ。貸し出しのカードを記入して、カウンターに出します。

そして、学生証を預けて、代わりに再生機器の電源を入れる電源カードと資料を受け取ったら、資料が視聴出来る席に向かいます。

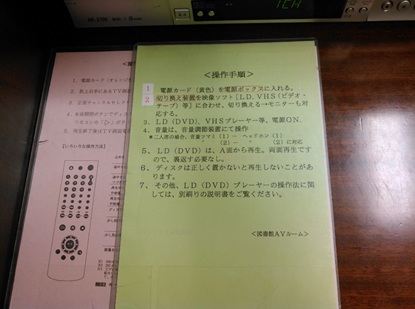

ちなみにこの資料、形態はVHS。実はVHSを使ったことがなかったので、席に置かれている手引きを頼りに再生します。

内容は、1981年に撮影された静原町の元服の様子。近代以前のように髪を剃ったりはしませんが、16歳の男の子たちが正装で、祖父母や両親の前で伝統的な‘謡い‘をする様子を見ることが出来ます。そして、謡いを披露する青年は、武家の元服と同じく烏帽子子と呼ばれていました。また、どうやらブラウジングで見つけた『宮本常一日本の人生行事 人の一生と通過儀礼』に載っていたような、若衆組、若者組と関わりを持った儀式のようでした。

おわりに

今回の調査から、

成人式

・1948年に定められた、自立していく青年を応援する儀式。儀式を行うのは二十歳。

元服

・古代から存在する、15歳前後の成人の儀式。

・初めは公家が、そして武家が行い、庶民にも伝わった。

・元服と同時に官位を得ることもあり、社会的責任を果たすようになる。

・結婚と結び付きが深い。

といったことが分かりました。

現在の日本では、結婚や選挙権取得の節目は十八歳(女性の結婚は十六歳)になっています。ですが、昔で言う官位を得る……つまり仕事をするようになる年齢は、人によってまちまちです。ですから、人それぞれ違う大人の節目を皆で共有する、つまり「国民みんなの祝日にする」ためには、二十歳で執り行われる成人式がちょうど良いのかもしれません。そう考えると、成人式は元服そのものではない分、まさに日本古来の伝統と、成人式を制定した当時の国民みんなの祝日にしたい、という思いが合致した式なのかもしれませんね。

今回使った検索ツール

学術情報検索 https://waseda-jp.libguides.com/imas

ジャパンナレッジ https://waseda-jp.libguides.com/az.php?q=LGaz47316655

WINE https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/

古典籍総合データベース http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/

「聞蔵Ⅱビジュアル」https://waseda-jp.libguides.com/az.php?q=LGaz47316626

「ヨミダス歴史館」https://waseda-jp.libguides.com/az.php?q=LGaz47316832

今回のお宝

地下書庫

『図説 日本民俗学全集 第七巻 年中行事編』(藤沢衛彦著、東京、あかね書房、1961)

『王朝の風俗と文学』(中村義雄著、東京、塙書房、1962)

『平安時代の儀礼と歳事 平安時代の文学と生活』(山中裕・鈴木一雄編、東京、至文社、1994)

『宮本常一日本の人生行事 人の一生と通過儀礼』(宮本常一著、田村善次郎 編、東京、八坂書房、2016)

地下書庫 今回参照しなかった発見物

『年中行事図説』(民俗学研究所編、東京、岩崎書店、1958)

『中世鎌倉人の年中行事 テーマ展図録』 (神奈川県立金沢文庫編、横浜市、神奈川県立金沢文庫、1993)

2F

『三省堂年中行事事典』(田中宣一、宮田登編、東京、三省堂、2012)

『日本まつりと年中行事辞典』(倉林正次編、東京、桜楓社、1983)

4F

『元服式 京都・静原町の烏帽子儀』 国立民俗学博物館、吹田 千里文化財団出版、1997

新聞記事

朝日新聞 東京/朝刊2ページ4段 1949年1月14日 「成人の日、各地で祝賀_婦人・こども」

読売新聞 朝刊4ページ1段 1949年1月14日 「あすは「成人の日」」

読売新聞 朝刊2ページ2段 1949年1月16日 「寂しい“成人の日” 世の無関心を慨く当局」