2017年4月からスタートした早稲田ボランティアプロジェクト(通称:ワボプロ)の活動を紹介します。

ワボプロ活動紹介 子どもの笑顔を守ることへの第一歩

4人に一人が低体重、

3人に一人が発育阻害、

農村で改善された衛生施設を利用できる人の割合、若干30%[1]。

これが現在、カンボジアの子どもが置かれている現実である。「経済発展」という都市部集中型の開発の裏には、弱い立場におかれた子どもたちには厳しい社会がある。そんな子どもたちに関わりながら、少しでも子どもたちの笑顔を守ることが出来ればと始まったプロジェクトがBridgeである。学生という立場で何が出来るのか。自分たちには専門的な知識や経験もない。しかし関わりあうことで、見えてくること、気づくこと、学ぶこと、そして、微力ながら何かが出来るはず。学生はそんな想いを胸に抱きながら、現地に足を運んだ。

2017年8月、自分たちのやれることを手探りで探しながら向かった先は、カンボジア、バッタンバン州。素朴な街並みが続き、町の中心を少し離れると田園風景が広がり、牛や水牛がわが物顔で、悠々と歩いている。そんな農村にたたずむNGOの施設で、学生たちが実践したプログラムは、医療保健と図画工作をテーマにした生活教育実践プログラムであった。

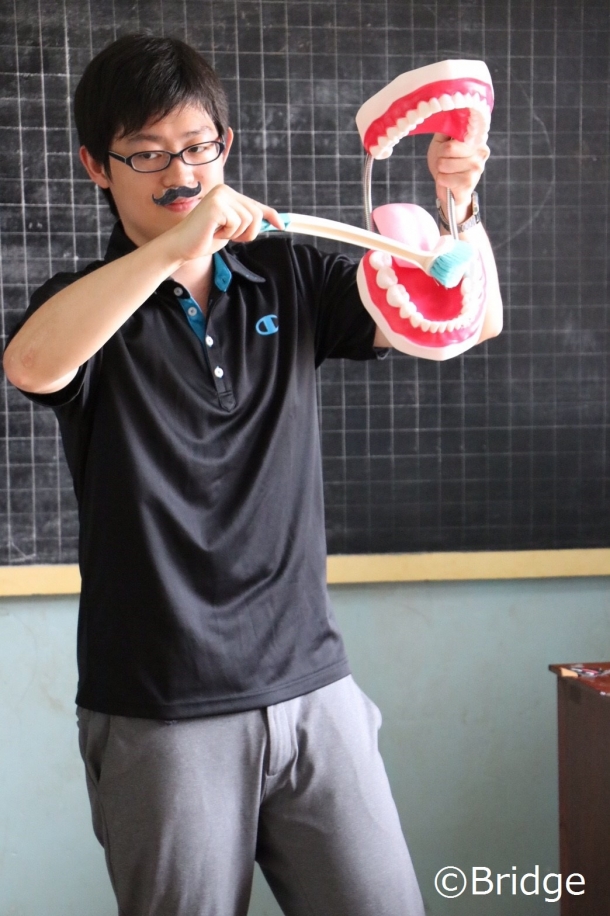

国際協力の現場において緊急一時支援として、食糧援助が行われているが、子どもの下痢や、体調不良が改善されないなどの問題が山積している。その理由に、不衛生な手のままで食事を取り、その手から細菌が体内に入り感染するのである。また栄養状態の悪さなどから、歯が弱く、さらに歯磨きの習慣がないことから、口内環境が悪く、虫歯が目立つ子どもが多い。さらには口内の細菌が体内に移動し、病気を発症することもある。したがって、途上国において手を洗う、歯を磨くといった基本的な保健衛生を伝えることが、子どもたちの命を守る活動の一歩なのである。

現地で子どもたちに関わるなかで、学生は社会の多様な側面を知り、やるせなさ、理不尽さ、自分たちではどうすることも出来ない歯がゆさを感じ、そのなかで自分たちが伝えられること、微力ながら役にたてることを模索し、謙虚にそして丁寧に活動を展開している。貧困、格差、暴力・・・はあまりにも大きくて、どうすればこれらの問題の解決への回答を得ることが出来るのか。学生らは活動を通して、一人ひとりの自らの問いに立ち向かっている。これらの問いへの回答は簡単には出てくれない。これからも引き続き、簡単には解けることのない問題に向かって歩み続けるであろう。現地に関わり続けることで、きっといつか見えてくる何かがあるはずだから。

[1] UNICEF(2016)世界子供白書2016,p122