国際日本学拠点では、訪問教員としてThe University of California, Los Angelesよりお招きした、セイジ・リピット教授の講演会「マイナー文学と世界文学:翻訳の可能性・不可能性をめぐって」を、国際文学館のセミナールームにて開催しました。

受講者レポート:早稲田大学 文学研究科 博士後期課程4年 大木エリカ

国際日本学拠点は、2023年7月27日(木)、早稲田大学国際文学館および柳井正イニシアティブグローバル・ジャパン・ヒューマニティーズ・プロジェクト共催のもと、UCLAから早稲田大学訪問教員としてお招きしている、セイジ・リピット(Seiji Lippit)氏の講演会「マイナー文学と世界文学:翻訳の可能性・不可能性をめぐって」(From Minor Literature to World Literature : On the Problem of Untranslatability)を対面開催した。

本講演では、マイナー文学と世界文学の関係性を翻訳の観点から検討するべく、「1. AIの時代における翻訳」、「2. ベンヤミンと翻訳のダブルバインド」、「3. 近代文学と近代制度としての翻訳」、「4. マイナー文学の翻訳(不)可能性」という4つのセクションに分かれて議論が進められた。

まず、「1. AIの時代における翻訳」では、森鷗外「舞姫」、川端康成「雪国」といった日本の文学テクストが取り上げられ、ChatGPTやGoogle翻訳、DeepL翻訳をはじめとする近年登場した様々な翻訳ツール(AI)による英訳と、エドワード・サイデンステッカー(Edward Seidensticker)による翻訳の比較が行われた。飛躍的に進化するAI翻訳について、リピット氏は、文脈や単語の意味の理解が不十分な場合があることを強調し、その翻訳不可能性を指摘した。

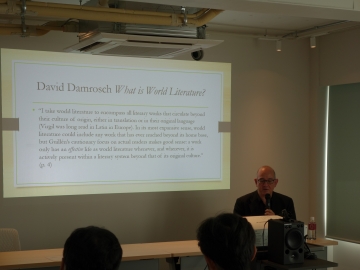

続いて、「2. ベンヤミンと翻訳のダブルバインド」では、「翻訳不可能なものほど本質的であり、翻訳する意味がある」と主張したヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin)をはじめ、エミリー・アプター(Emily Apter)の論考など近年の翻訳研究の動向も紹介し、「周縁からの声」を抑圧する翻訳行為の「暴力性」を明らかにした。

「3. 近代文学と近代制度としての翻訳」では、言語体系や思想は翻訳行為を契機として形成されるという酒井直樹の論考が提示されたが、リピット氏は酒井の主張を踏まえつつ、特に世界文学が「国語」や「国文学」によってその存在を保証されている点に注目した。

最後に、「4. マイナー文学の翻訳(不)可能性」では、大城立裕や水村美苗、中上健次といった作家を中心に、方言や英語が混在するテクストの翻訳の問題などが取り上げられた。1968年の川端康成によるノーベル文学賞受賞は、日本文学が世界文学へと参入する契機となったが、リピット氏によれば、日本文学は世界文学とマイナー文学の両方の側面を有している。ここでは改めて、マイナー文学の翻訳可能性/不可能性に関する検討が、世界文学とマイナー文学の関係性を考察する上でも極めて重要であることが示された。

講演後に行われた質疑応答では、AI翻訳の問題や、大衆文学と世界文学の関係性、日本文学におけるマイナー文学的側面などが問われ、その質問内容も多岐にわたったが、リピット氏は、今後の研究課題として川端康成がノーベル賞を獲得した1960年代後半という時代の問題にも言及した。

私自身、今回のリピット氏によるマイナー文学と世界文学、そして翻訳に関わるお話を通して、日本文学研究をより広い視点から捉え直すための重大な示唆をいただいたと考えている。

受講者レポート:早稲田大学 文学研究科 博士後期課程3年 金子聖奈

2023年7月27日、国際日本文学館にてSeiji Lippit教授(UCLA)による講演会が開催された。 “From Minor Literature to World Literature: On the Problem of Untranslatability”(マイナー文学と世界文学:翻訳の可能性・不可能性をめぐって)と題した本講演は、まず本学教授の坪井秀人先生による開催の辞により始まった。

講演は主に、「マイナー文学と呼ばれるものと世界文学と呼ばれるものとはどのような関係にあるのか、この関係はどのような伝達の問題によって形成されているのか?」というトピックを中心に据えながら、両者の関係を翻訳可能性/不可能性という観点から考えようとするものである。1960年代の川端康成のノーベル文学賞受賞は、日本文学が世界文学の仲間入りをしたことを象徴的に示すものだが、一方で日本文学は周縁化された「声」をもつマイナー文学としても存在している。そのことを主題として、リピット先生は4つのセクションにわたって掘り下げていった。

まず始めに、リピット先生は翻訳のエイジェンシーとして、AI翻訳(Google translation, ChatGPT等)とエドワード・サイデンステッカーなどの先行翻訳との比較を紹介した。すると、川端康成『雪国』における「国境」、森鷗外『舞姫』冒頭における主体などに、翻訳不可能性が見られることが明らかになる。このような「翻訳できないことこそが本質」だとするヴァルター・ベンヤミンの理論を、翻訳におけるダブルバインドとして参照しつつ、リピット先生はさらに、翻訳という作業/実践によって、マイナーな第三世界の文学が均質化されてしまうという、翻訳による「暴力」の側面を強調した。

私が、個人的に関心をかき立てられたのは、世界文学が成り立つためにはナショナルな標準化された言語を前提とした「国文学」=national literatureや「国語」=national languageがある種の条件として必要とされているということである。それ以前に存在していた多様な言語が抑圧される、という点においては、関心を持っているフィリピンの文学とも関わることである。だからこそ、個々の文学テキストにおける言語的な実践が、以上のナショナルな、また標準化された言語の要請に挑戦することになるという指摘は、大変示唆的であった。最後に、具体的なテキストの「挑戦」について、中上健次「岬」や東峰夫「オキナワの少年」などを例に説明された。総じて、マイナー文学の翻訳不可能性に向き合うことの可能性について視点を提供する、たいへん興味深い講演であった。

その後、質疑応答の時間が設けられ、本学教授の鳥羽耕史先生がモデレーターとしてこのセッションの進行を担当された。ここでは、主に日本近代文学における批評と翻訳の問題や、日本語の方言・地方言語における翻訳の問題、それから大衆文学と世界文学の関わり方など、多くの質問が参加者から寄せられ、それらは主に今回の講演の内容を、関連する領域に開いていこうとするものであった。リピット先生が提示されたテーマをさまざまな論点に発展させていくことができ、刺激的な時間であった。また、リピット先生は今後の見込みとして、1960年代後半という時代性の問題(冷戦やアメリカ軍との関わり)、特に1960年代後半のノーベル文学賞を受賞した川端康成のあり方に言及し、メジャーであると同時にマイナーでもある日本文学の、エキゾチックでオリエンタルな役割を担う自己演出について発展させていく展望を指摘した。

最後に、本学教授の宗像和重先生より閉会の辞が述べられて講演会は幕となった。日本で日本文学を研究していくことでは見えにくい視点を学ぶことができた貴重な講演会であった。

開催詳細

- 日時:2023年7月27日(木)10:40~12:15 (JST)

- 会場:早稲田大学国際文学館

- 講師:セイジ・リピット(The University of California, Los Angeles教授)

- 使用言語:英語・Q&A (英語・日本語)

- 参加:学生/教員/一般

- 参加費:無料