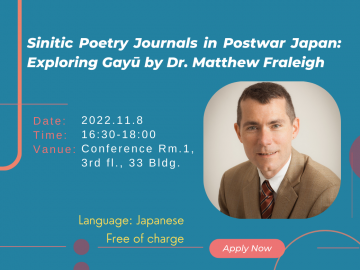

11月8日午後4時半、戸山キャンパス第33号館第一会場にて、本学の訪問学者であるマシュー・フレーリ先生の講演会「戦後日本の漢詩雑誌:『雅友』を中心に(Sinitic Poetry Journals in Postwar Japan: Exploring Gayū)」が開催された。近代初期から現代に至るまでの漢詩を中心とする日本文学の専門家であるフレーリ先生は、アメリカのハーバード大学で学位を取得した後、ブランダイズ大学のドイツ・ロシア・アジア言語文学科で准教授を務めている。代表的な著書としては、2016年にハーバード大学アジアセンターから刊行された単著Plucking Chrysanthemums: Narushima Ryūhoku and Sinitic Literary Traditions in Modern Japan(『菊を採る:成島柳北と近代日本における漢文学の多様な伝統』)がある。フレーリ先生は、2021年12月から博報堂教育財団のフェローシップを受け、研究課題「戦後の日本の漢詩雑誌と詩の正典(カノン)」を遂行するために早稲田大学に滞在した(当初の予定は同年9月からだったがコロナ禍のため来日が遅れた)。本講演会は、フレーリ先生に早稲田大学での研究成果を共有していただくために河野貴美子先生(文学学術院教授)によって企画され、対面とZOOMミーティングで同時開催された。

マシュー・フレーリ先生

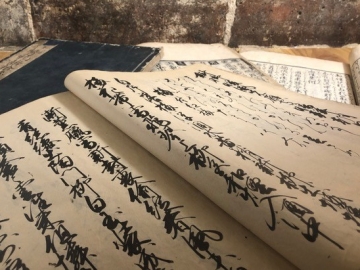

今回の滞在期間中にフレーリ先生は、戦後日本の漢詩雑誌、その中でも特に『雅友』に関する文献調査を集中的に行った。『雅友』は、中国研究者でありまた漢詩人である今関天彭(1882~1970)によって1950年に創刊された漢詩専門雑誌である。先生がとりわけこの『雅友』に注目したのは、同雑誌が1971年に廃刊となるまで、およそ20年間にわたって全国規模で刊行されたからである。こうした『雅友』の分析を通じてフレーリ先生は、戦後における漢詩創作の実態と、その意義がどう変化してきたのかを追うことができると考えたのである。

講演の冒頭でフレーリ先生は、戦後日本の漢詩雑誌という今回のテーマに着目したきっかけについて述べた。大学院生だった頃、明治時代の漢詩を研究していた先生は、学会などで発表を行う度に「明治時代にも漢詩人がまだ活躍していたのなら、日本の漢詩文の伝統が終わったのはいつなのか」という質問を受けたという。当時のフレーリ先生にとって、漢詩伝統の終焉に関するこのような質問は、答えに苦しむものだった。というのも、定義や見方によってその答えが変わる可能性があるというのがその理由の一つだったが、何よりもまず、この質問に答えるためには、昭和以降の漢詩文化の実態について正確に把握する必要があったからである。フレーリ先生は、大学院時代に受けた以上のような質問に答えるべく、戦後日本の漢詩研究に取り組んだ。

先生によれば、東アジア各地の漢詩文に対する学問的理解が深まったのは比較的最近のことであるという。こうした研究の進捗は、日本の漢詩文化の歴史に関する理解にも反映されている。明治中期に形成された国文学の枠組みは、日本人の文学的営為において重要な部分を占めてきた漢文学を排斥することで成り立ったと言える。しかし1990年代以降に漢詩文に対する再検討が始まり、実は明治時代にも漢詩が重要な表現手段として機能していたことが明らかとなった。それならば漢詩文化の伝統はどこで終焉を迎えたのだろうか。この問いに関する答えは実に様々である。なかには、中国に対する国民的な敵対意識が高まった日清戦争や第二次世界大戦期に漢文学の伝統が消えたと見る人々もいるが、フレーリ先生の調べた限りでは、文壇の主流からは退いていったものの、第二次世界大戦後も漢詩の創作や漢詩人たちの交流は脈々と続いていた。今回取り上げた『雅友』は、そうした戦後の漢詩文化の中から生まれた雑誌であると言える。

本講演会においてフレーリ先生は、『雅友』のページ構成とそこに現れた作品群の特徴を、具体例を示しつつ概説した。『雅友』の誌上には、現代における漢文学の存在意義を確かめ、その復興の道を探ろうとした痕跡が残されていた。先生によると、1950年代初頭に掲載された『雅友』の記事を読めば、漢詩の創作とその鑑賞の意義をめぐる共通認識が確認できるという。それはすなわち、漢文は異なる言語を持つ東アジアの国々が共有する伝統であり、日本の国民文化にも深く根ざしていて、その理解と発展のためには不可欠のものであるということであった。こうした認識は、創刊号(1950年5月)の巻頭言に今関天彭が書いた次のような文章に端的に表れている。「詩(漢詩のこと――引用者)は東方文化の精粹である。(中略)我国の詩は、我国の思想、言語と何時しか融合同化して、忘れたり棄てたりすることの出来ぬものとなってゐる」。このように述べたうえで今関は、「「風雅の趣」を宣べて、同好の士と楽しみ遊ぶ機会を作ると共に、さらに詩の維持をも考へ、かつ東方文化の実現につき、聊かなりとも貢献せんとする次第」であると創刊の目的を明らかにしている。

本講演会においてフレーリ先生は、『雅友』のページ構成とそこに現れた作品群の特徴を、具体例を示しつつ概説した。『雅友』の誌上には、現代における漢文学の存在意義を確かめ、その復興の道を探ろうとした痕跡が残されていた。先生によると、1950年代初頭に掲載された『雅友』の記事を読めば、漢詩の創作とその鑑賞の意義をめぐる共通認識が確認できるという。それはすなわち、漢文は異なる言語を持つ東アジアの国々が共有する伝統であり、日本の国民文化にも深く根ざしていて、その理解と発展のためには不可欠のものであるということであった。こうした認識は、創刊号(1950年5月)の巻頭言に今関天彭が書いた次のような文章に端的に表れている。「詩(漢詩のこと――引用者)は東方文化の精粹である。(中略)我国の詩は、我国の思想、言語と何時しか融合同化して、忘れたり棄てたりすることの出来ぬものとなってゐる」。このように述べたうえで今関は、「「風雅の趣」を宣べて、同好の士と楽しみ遊ぶ機会を作ると共に、さらに詩の維持をも考へ、かつ東方文化の実現につき、聊かなりとも貢献せんとする次第」であると創刊の目的を明らかにしている。

漢詩・漢文学の伝統を継承・発展させるという以上のような趣旨のもと、『雅友』の創作欄である「詩世界」には、いつの時代にも通ずる普遍的テーマを詠ったものから、社会風刺や時事問題を扱ったものに至るまで、毎号約20首から60首におよぶ漢詩が掲載された。その内容も形式も様々で、なかには、1951年9月にサンフランシスコ講和条約が締結されたことを喜ぶ、前川研堂の「喜媾和一百二十韻」という題の詩も見られる。また、1958年4月に発行された『雅友』には、「宇宙犬歌」という異色の詩も掲載されている。「天有猟犬大小犬。華暦亦記天狗星。丁酉復月初三日。一犬飛沖騰天庭」で始まるこの漢詩は、1957年11月、犬ライカを乗せたソ連の宇宙船スプートニク2号が地球周回に成功し、有人宇宙飛行の可能性が開かれたことに対する驚異の念をユーモラスに歌ったものである。アメリカ合衆国とソビエト連邦のあいだの緊張が高まりつつあった、冷戦期の雰囲気を窺わせる作品群である。

続いてフレーリ先生は、『雅友』に寄稿していた人物たちの経歴を紹介した。雅号と作品の内容を手がかりに、寄稿者の本名を特定していった苦労の過程が共有された。フレーリ先生は、『雅友』の執筆者、読者の中には、日本以外のルーツを持つ人々が少なくないとし、郭彝民(1893~1974)の例を紹介した。日本での長い留学の経験を持つ郭彝民は、中国で外交官を務め、第二次世界大戦後には日本に拠点を移して生活した人物である。その他にも『雅友』には、在日華僑や台湾の作家・呉濁流(1900~1976)、オランダの外交官で当時ニューデリーにいたロバート・ファン・ヒューリック(1920~1967)など、多彩なルーツを持った人々が詩や書簡を国内外から寄せていた。

そしてこのような『雅友』の国際的性格は、執筆者の国籍や出身地に限られるものではなかった。その一例としてフレーリ先生は、アジア主義者として戦前には中国、トルコ、台湾などで活躍し、1910年代にイスラム教徒となって戦後に国際ムスリム協会を主宰した佐久間貞次郎(1886~1979)に言及した。佐久間東山という名で掲載された一首の漢詩の中から先生は、イスラム教徒を意味する「穆民」という語を発見し、彼の経歴に辿り着いたという。漢詩に親しみを持つ人々が「楽しみ遊ぶ機会を作る」という『雅友』の試みは、戦後に形成されつつあった国民国家の境界内に決して留まるものではなかったのである。

左:マシュー・フレーリ先生、右:河野貴美子先生

講演後、司会者の河野貴美子先生のコメントと質疑応答が続いた。河野先生は、創刊の辞にあった「風雅」という言葉に言及し、時代状況を敏感に意識した作品と、時代を超越した美意識を詠う作品とが混在する『雅友』の性格を「俗」と「雅」というキーワードで捉えてみせるとともに、訓点が付されていないという特徴にも注意を喚起し、漢字を用いて新しい概念や表現を生み出す力を身に付ける漢詩創作の機能が『雅友』に強調されているのではないかと指摘した。この特徴に関して、会場にいらっしゃった池澤一郎先生(文学学術院教授)も、訓点を敢えて付けないことで、読者が漢詩を読むことから実際に作ることまで進むことを意図したのではないかという意見を述べた。その他にも会場の参加者の中から、『雅友』の同人たちの中に戦後の英語中心の文化に対する対抗意識があったのか、そこに彼らの政治的志向が見受けられるだろうか、という質問があった。フレーリ先生は、『雅友』には実に多様な人々が参加しており、政治的立場を一概に判断することは難しいと答えた。

こうしてフレーリ先生の講演会は、盛況のうちに幕を閉じた。早稲田大学での調査期間は終了したが、今後も先生の『雅友』研究は続くという。戦後日本の漢詩文化の歴史がどのように書かれていくのか、これからが楽しみである。

参加者一同

(作成:李珠姫)

イベント概要

- 講演者:Matthew Fraleigh(ブランダイズ大学)

- 日時:2022年11月8日(火)16:30~18:00(JST)

- 開催方式:対面・Zoomミーティング併用によるハイフレックス方式

- 会場:早稲田大学戸山キャンパス33号館3階第1会議室

- 主催:スーパーグローバル大学創成支援事業 早稲田大学国際日本学拠点

- 共催:早稲田大学総合研究機構日本古典籍研究所、早稲田大学総合人文科学研究センター角田柳作記念国際日本学研究所

- 言語:日本語