SGU実証政治経済学拠点では海外の大学に留学する大学院生の渡航支援を行っています。今年度は中間報告でもご紹介した通り、オランダのアムステルダム大学、ティルブルフ大学で学ぶ2名の学生に対して渡航費の補助を行いました。1名は帰国し、1名はさらに春学期もオランダに留まり勉学に励んでいます。

経済学研究科 修士課程1年 倉田怜於

中国人のクラスメイトと帰国直前にキャンパスで撮った一枚

ティルブルフ大学(Tilburg University)

中間報告でも触れたように、この留学中に以下の科目を履修しました。

・Microeconometrics

・Panel Data Analysis of Microec. Decisions

・The Psychology of Economics

・Sem. Eco. &Psych. of Soc. Norms & Strat. Behav.

・English Speaking and Pronunciation

骨が折れたのがMicroeconometrics とPanel Data Analysis of Microeconomics Decisionsの二科目でした。のちに両者はいわゆるコアコースの授業であることがわかったのですが,途中で離脱する学生もいる中,優秀なクラスメートと質問しあったりモチベーションを高め合いながら,期末試験までやりきりました。試験に向けては図書館に通い詰め、基本一人で黙々と勉強していて,教科書を読んだり配布されている過去問を何度も解いたりしていました。

他方,海外の授業らしいなと感じたのがThe Psychology of EconomicsとSem.Eco. & Psych. of Soc. Norms & Strat. Behav.でした。象徴的には,グループワークとして,例えば心理学の知見を活かしたビジネスアイデアを考えたり,校内外の人に実際にアンケートを取って模擬的な経済学実験を行い成果をプレゼンしたりしました。コミュニケーションの面でグループメンバーに迷惑をかけることもありましたが,自分なりに貢献できるよう工夫したり,日本人の友人にアンケートを回答してもらいアンケート結果の日欧比較を可能にしたりすることで,克服を試みました。

総括としては,修士での交換留学は収穫が大きいということをお伝えしたいです。大学院の授業はやはり勉強が大変な分,学部生に比べて自由に使える時間が減ってしまうのは事実で,私自身も学部生の友人たちが週末に遠出しているのを羨ましく思っていました。しかし,学業が好きであれば,留学先大学での経験はそのデメリットを上回るだけの収穫に繋がると思います。英語でしかコミュニケーションできないという環境はもちろん貴重ですし,授業中に間違いを恐れず質問する雰囲気やレベルの高い議論を日常的にしている様子は,私のマインドセットをいい方向に変えてくれました。今留学に行くことで,この歳,このステージならではの視点で気付きを得られるはずです。

今回の留学を通して,計量経済学を理解できただけでなく,英語力も向上したように感じています。帰国した今、実力を試すべく各種資格試験に挑戦し,知識を活かすため英語で開講されている計量系の発展科目を積極的に履修する予定です。

経済学研究科 修士課程2年 藤岡孝輔

アムステルダム大学(University of Amsterdam/UvA)

早稲⽥⼤学⼤学院経済学研究科の藤岡です。修⼠課程にて早稲⽥⼤学 QTEM (Quantitative Techniques for Economics and Management)プログラムに参加し、去年の 9 ⽉から協定校の⼀つであるオランダのアムステルダム⼤学(UvA)にて交換留学に⾏っておりました。1 ⽉にこちらでの学期が終了したので活動報告をさせていただきます。

アムステルダム⼤学の校舎:この⽇は珍しく雪が降っていました。

以前⾏った中間報告では実際に受講した授業の内容についてあまり触れていなかったため、今回はこちらを中⼼に述べます。QTEM に関⼼がある学⽣の中でも、留学先のコースワークに関⼼がある⽅の参考になれば幸いです。アムステルダム⼤学では現地の学⽣と共に累計 5 つの授業に参加しました。以下が受講した科⽬です。

・Statistics for Economics2

・Applied Econometrics

・Behavioral Economics

・Data Science for Business

・Experimental Economics

私は現在上條良夫先⽣の研究室にて実験経済学や⾏動ゲーム理論という分野を中⼼に研究していることから、この学期はそちらの研究に関わる科⽬を少し多めに受講しました。各授業の総括を簡単に⾏います。

Statistics for Economics2 は既に中⼼極限定理を含む基本的な確率論の議論を終えた状態からカリキュラムがスタートしており、t 検定から始まる検定論を中⼼的に議論した上で、最後に回帰分析を改めて学ぶという内容でした。期末試験では回帰モデルの⼀致性や不偏性をその場で⽰すという問題が出題され、勉強になりました。

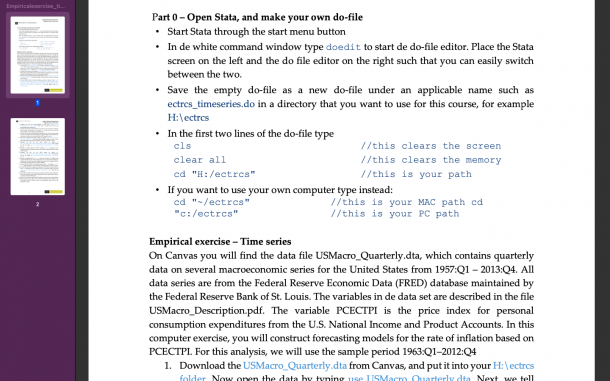

Applied Econometricsの授業にて隔週に⾏われていたStataでのプログラミング課題のファイル。このようなプログラミング課題の場でもクラス内でのディスカッションの時間が設けられていたのが印象的でした。

Applied Econometrics では操作変数法、回帰不連続デザイン、パネルデータ分析などのモデルに内⽣性が存在するケースにおける代表的な分析⼿法が前半に議論され、後半では時系列分析を主に学びました。試験では各モデルの数学的な理解能⼒もさることながら、実際の分析結果の解釈を明瞭に記述する能⼒が要求されており、⾮常に苦戦しました。

Behavioral Economics ではプロスペクト理論から社会的選好、⾏動ゲーム理論まで⾏動経済学分野のトピックが幅広に扱われていました。毎週論⽂を⼆本読んだ上でその論⽂のリサーチクエスチョンを⽴てるという課題があり、英⽂を読む胆⼒が⾝についたように思います。

Data Science for Business ではいわゆる機械学習のような⽐較的新しい分析⼿法を重点的に学びました。QTEM プログラムはデータサイエンティストの養成にとりわけ⼒を注いでいるため、あまりこの分野に詳しくなかった私にとってこの授業は良い⾜がかりになったと感じています。

最後に Experimental Economics では、実際に実験をデザインして授業内で実施するというグループワークがあったことが特徴的でした。実験には ocp と呼ばれるプラットフォームが利⽤され、私のグループはイベントチケットの⼆次市場における売り⼿のサンクコストを検証する実験を実施しました。

学期全体の総括としては、やはり所属先の早稲⽥で受講するコースワークよりも遥かに苦労しました。但し、これはひとえに不慣れな英語で授業を受けているためだけではなく、こちらの⼤学で学⽣に求められている能⼒には少なからず違いがあるためだと考察しています。アムステルダム⼤学の授業内では学⽣からの質問が常に⾶び交っており、先⽣と⽣徒の間にインタラクティブな関係が形成されていました。こうした事実は⽇本の学⽣のシャイで内向的な性格に起因するものだとして、より⼀般的な話として議論されることがたびたびあります。しかし、今回留学をした⽴場としては、原因はそれだけに尽きず、彼ら現地の学⽣には、学習過程で⽣じた疑問を即座に⾔語化する能⼒が⻑けており、教育もまたその能⼒をとりわけ重要視しているように感じました。そして、この能⼒は結果的に学⽣の積極性の源泉にもなりえて、形式に留まらない主体的な学問の場を形成する上で⽋かせない筋⼒になっていると考えます。ですので、これから QTEM に参加する学⽣には、上記の能⼒の獲得にとりわけ注⼒することをお勧めします。

時間が空いた時には寮の友⼈と出かけたりご飯を⾷べたりしていました。慣れない⽣活の中で仲良くしくれた友⼈には⼼の底から感謝し、リスペクトしています。

QTEM は計 2 セメスターの留学機会を提供しており、私は現在同じオランダの ティルブルフ⼤学に留学しています。こちらではより発展的な内容を学んでおり、依然として苦労してばかりの⽇々ですが、私⾃⾝もまたこの UvA での学びを活かして更なる⾶躍を期待しています。

SGU実証政治経済学拠点より

今回の留学を通してお二人がさらにご自身の専門分野の知見を広げ、益々活躍して下さることを願っています。