早稲田大学スーパーグローバル大学創生支援事業実証政治経済学拠点は、11月28日(月)と11月29日(火)の2日間、小野記念講堂(早稲田キャンパス27号館地下2階)にて、国際ワークショップ「Workshop on Foundations of Game Theory: Logic, Bounded Rationality, and Decisions」を開催しました。

本ワークショップでは、経済学のみならず多数の分野で研究・応用されているゲーム理論の方法論について論じました。「限定合理的な主体の意思決定」が近年の研究の流れにあるなか、その限定性をどの様に捉えて定式化し、分析するかを議論するのが本ワークショップの目的でした。経済学者のみならず、哲学者、数学者らが一堂に会し、ゲーム理論の新たな方向性と地平を広げる議論が二日間にわたって行われました。

登壇者発表概要

2022年11月28日(月)

-

金子守(筑波大学・早稲田大学名誉教授)

初日最初の登壇者であった金子守先生からは、本ワークショップのテーマを共有するべく、ゲーム理論と数理論理学の関係やそこで共有されるべき概念、区別されるべき考え方についてまとめていただきました。数理論理学を、数学的方法を用いた人間の思考や心的活動を分析する学問と捉えゲーム理論に応用することで、人々の社会行動をより精緻に分析できる方法論の確立を目指すべきだというお話がありました。

初日最初の登壇者であった金子守先生からは、本ワークショップのテーマを共有するべく、ゲーム理論と数理論理学の関係やそこで共有されるべき概念、区別されるべき考え方についてまとめていただきました。数理論理学を、数学的方法を用いた人間の思考や心的活動を分析する学問と捉えゲーム理論に応用することで、人々の社会行動をより精緻に分析できる方法論の確立を目指すべきだというお話がありました。

-

Jefferey Kline(豪州クィーンズ大学准教授)

Jefferey Kline先生からは、ゲーム理論の応用の一つとして、国際間の租税競争問題へのアプローチが紹介されました。特に既存研究が静学的分析に留まっていることを指摘され、動学的分析の重要性を強調されました。

Jefferey Kline先生からは、ゲーム理論の応用の一つとして、国際間の租税競争問題へのアプローチが紹介されました。特に既存研究が静学的分析に留まっていることを指摘され、動学的分析の重要性を強調されました。

-

石川竜一郎(早稲田大学国際学術院教授)

石川竜一郎先生は、ゲーム理論でしばしば用いられる後向き帰納法の問題点を指摘され、人々の将来予想に関する能力がそれほど高くないことを考慮して、分析を進める必要があることが強調されました。

石川竜一郎先生は、ゲーム理論でしばしば用いられる後向き帰納法の問題点を指摘され、人々の将来予想に関する能力がそれほど高くないことを考慮して、分析を進める必要があることが強調されました。

-

鈴木信行(静岡大学教授)

鈴木信行先生は、ゲーム理論における最適な意思決定が存在することと、それがプレイ可能であることの違いを強調され、数理論理学における量化記号を分析で用いることの難しさについてお話されました。

鈴木信行先生は、ゲーム理論における最適な意思決定が存在することと、それがプレイ可能であることの違いを強調され、数理論理学における量化記号を分析で用いることの難しさについてお話されました。

その後、参加者間で発表に基づいた数理論理学とゲーム理論の関係について活発な議論が行われ、初日を終えました。

2022年11月29日(火)

-

Kevin Zollman (米国カーネギーメロン大学教授)

二日目の最初の登壇者として、Kevin Zollman先生から、情報提供ゲーム(チープトークゲーム)における新たな解概念が提示されました。複数ある既存の解を組み合わせることで構築される新しい解概念を通じて、私的情報と意思決定の関係をより精緻に分析できることが示されました。

二日目の最初の登壇者として、Kevin Zollman先生から、情報提供ゲーム(チープトークゲーム)における新たな解概念が提示されました。複数ある既存の解を組み合わせることで構築される新しい解概念を通じて、私的情報と意思決定の関係をより精緻に分析できることが示されました。

-

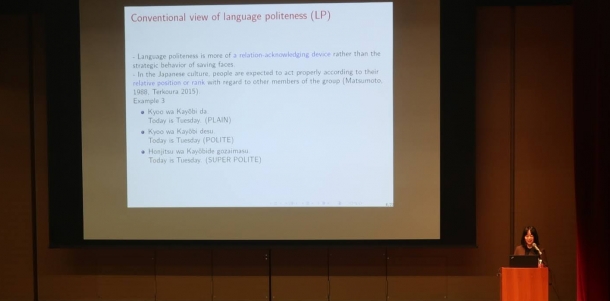

Liping Tang(早稲田大学特別研究所員)

Liping Tang先生からは、コミュニケーションにおける丁寧語使用とその戦略性についてのお話がありました。人々のつながりを表現する社会的ネットーワーク上において、話者の丁寧語の利用がメッセージの聞き手の反応にどの様な影響を与えるかについてお話しされました。

Liping Tang先生からは、コミュニケーションにおける丁寧語使用とその戦略性についてのお話がありました。人々のつながりを表現する社会的ネットーワーク上において、話者の丁寧語の利用がメッセージの聞き手の反応にどの様な影響を与えるかについてお話しされました。

-

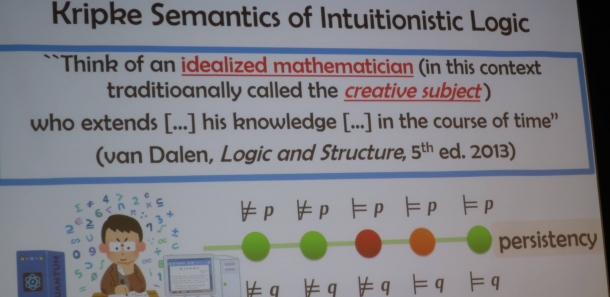

佐野勝彦(北海道大学准教授)

佐野勝彦先生からは、様相論理を用いた集合知の新たな枠組みが提示されました。この枠組みは、ゲーム理論を応用した自律分散システムの数理モデルとして利用可能であり、人工知能分野とゲーム理論の接合を容易にすることも明らかになりました。

佐野勝彦先生からは、様相論理を用いた集合知の新たな枠組みが提示されました。この枠組みは、ゲーム理論を応用した自律分散システムの数理モデルとして利用可能であり、人工知能分野とゲーム理論の接合を容易にすることも明らかになりました。

-

池上大祐(芝浦工業大学准教授)

池上大祐先生からは、公理的集合論における決定性公理(Axiom of Determinacy)に基づいて、ゲーム理論における戦略決定可能性についての話題が提供されました。ゲーム理論では長らく均衡の存在とその行動可能性について議論されていますが、その基本的な要請となる決定性公理が満たされる体系が構築可能か否かを明らかにしました。

池上大祐先生からは、公理的集合論における決定性公理(Axiom of Determinacy)に基づいて、ゲーム理論における戦略決定可能性についての話題が提供されました。ゲーム理論では長らく均衡の存在とその行動可能性について議論されていますが、その基本的な要請となる決定性公理が満たされる体系が構築可能か否かを明らかにしました。

-

Tai-Wei Hu (英国ブリストル大学教授)

最後の発表者であるTai-Wei Hu 先生からは、 “Empathy”と呼ばれる共感をゲーム理論の体系で分析する新しい枠組みが提示されました。哲学でも長く議論されているConvention(慣習)の形成や、社会内における協調行動の分析にも応用可能で、社会秩序のより精緻な分析の可能性を示されました。

最後の発表者であるTai-Wei Hu 先生からは、 “Empathy”と呼ばれる共感をゲーム理論の体系で分析する新しい枠組みが提示されました。哲学でも長く議論されているConvention(慣習)の形成や、社会内における協調行動の分析にも応用可能で、社会秩序のより精緻な分析の可能性を示されました。

本ワークショップのまとめと して金子守先生からは、このような学際的で、双方向的なワークショップを久しぶりに対面で開催できたことが喜ばしいことであるという感想もいただきました。また、参加者の多くから、異なる分野の研究者が集まっているにもかかわらず、活発で噛み合った議論ができたことは素晴らしい機会となったという感想もいただきました。

して金子守先生からは、このような学際的で、双方向的なワークショップを久しぶりに対面で開催できたことが喜ばしいことであるという感想もいただきました。また、参加者の多くから、異なる分野の研究者が集まっているにもかかわらず、活発で噛み合った議論ができたことは素晴らしい機会となったという感想もいただきました。

学生からの感想 (経済学研究科修士2年 滕 健勇)

今回、Workshop on Foundations of Game Theoryに参加でき、とても勉強になりました。発表もさることながら、先生方が個々の論点について詳細に議論し合う様子は、研究者としての熱意の大きさとして強く感じることができました。

このようなワークショップは研究者が交流する以上に、私たちにとっては学問の最前線に触れる機会となり、現実の問題を体系的に思考することや視野を広めることができたと思います。

今回のテーマはゲーム理論の基礎に関するものなので、理論を根本から考え直すことができました。ゲーム理論で取り扱う仮定など、今まで当たり前だと考えていたことが、果たして現実に対応しているのかなどを再考することは、ゲーム理論を専門とする私にとって、目から鱗が落ちる思いでした。

例えば、鈴木信行先生の数学基礎論での議論において、「存在していることを証明できるが、解そのものがわからない」ということに関する考察はとても印象的でした。確かにゲームにおいて均衡が必ず存在することはナッシュによって数学的に証明されています。しかし、プレイヤーがその具体的の戦略を知らないことがしばしば起こり得ることは想像に難くありません。

理論と現実の乖離のもう一つの例としては、石川竜一郎先生の発表の中にも現れていました。展開型ゲームにおいて、後向き帰納法を用いて均衡を探すことがよく知られています。ところが、ムカデゲームではプレイヤーは何十回も戦略を選択し、最後にこれまでの相手の行動を忘れたかのように自分の利益最大化をする行動を取るとしています。この思考を互いにし続けることは、両者に低い利益しかもたらしません。現実的に考えると、より高い利得を得る協調的な行動が観察されるにもかかわらず、ゲーム理論ではそのことをうまく説明できません。石川先生は「プレイヤーが極小な利得を区別できない」という認知的な制約を加えたことで、より現実に近い均衡を導けることを示していました。

ゲーム理論によって、多くの現象を説明することが可能となりましたが、今回のワークショップを通じて、私はこの分野の不備についても強く感じることができました。今後、ここでの議論を心に留めながらゲーム理論を勉強し、研究していきたいと考えています。