本講演会は本学高等研究所研究プロジェクト「人新世と人文学:Humanities in the Anthropocene」セミナーシリーズ第5回公開講演として企画されました。

国内外から41名の参加者を得、講演後には活発な議論が行われました。

今回ご登壇いただいた髙田 知紀氏(兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 准教授)は土木計画学、合意形成学、地域計画論、風土論を専門とし、かつて関西造園土木株式会社社員として造園にも携わっておられた多彩な経歴をお持ちです。

今回ご登壇いただいた髙田 知紀氏(兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 准教授)は土木計画学、合意形成学、地域計画論、風土論を専門とし、かつて関西造園土木株式会社社員として造園にも携わっておられた多彩な経歴をお持ちです。

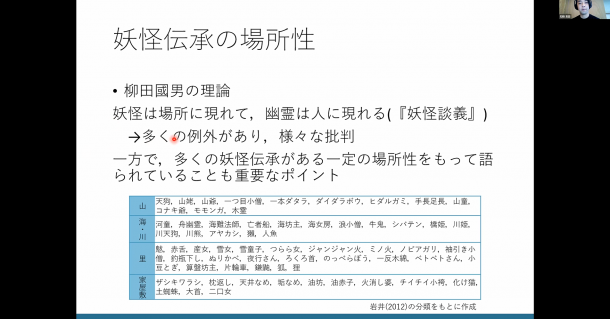

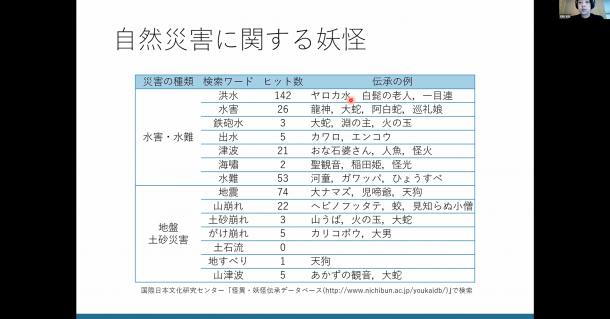

はじめに、地域に伝わる様々な妖怪・怪異譚を概観しながら、リスクを回避するための知的資源としての妖怪について講じていただきました。次に、髙田氏が兵庫県下の小学校や児童館、図書館などで実践している「妖怪安全ワークショップ」の取り組みを紹介していただきました。このワークショップでは、子どもたちが地域を歩きながらリスクポテンシャルを見出し、オリジナルの妖怪を考えるというもの。考案した妖怪への対応策を検討することで、リスクへの対処方法を参加者自身が考えるという点に特質があります。子どもの目線で見出した日常に潜む危険個所に、様々な妖怪の姿や名前が与えられ、リスク回避への行動が紐づけされていく一連の活動に、子どもたち自身が楽しんで参加している様子が印象的でした。

以上の実践事例をふまえて、地域づくりのプロセスでは、科学的なアプローチだけでなく、「みえないものをみようとすること」が重要であると指摘し、ある「現場」と、そこに「立ち現われ」る見えない要素とは何かに注意を払い、複雑性を基礎とする地域づくりの新たな理論と方法論を探ることへの問題提起がなされました。

質疑応答では、合意形成プロセスに、科学的データだけでなく地域の伝承や個々人の想像力といった定量化が難しい材料を用いることの有効性や今後の可能性について、また、意思決定や判断をめぐる「個別の事情に基づくあいまいさ」をどう積極的に評価していくかなど、幅広い専門分野からの質問やコメントが寄せられました。さらに、キリスト教文化圏での「妖怪」概念の翻訳の難しさへの言及、日本古代の記紀神話と妖怪との接点など、文理融合、分野横断的な議論の場を設けることができ、「人新世と人文学」プロジェクトの特性を十分に活かしたセミナーとなりました。

開催概要

高等研究所「人新世と人文学」セミナーシリーズ(第5回)公開講演会 「地域づくりの現場に立ち現われる妖怪」(7/23)

登壇者:

髙田 知紀(兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 准教授、兵庫県立人と自然の博物館 主任研究員)

山本 聡美(高等研究所 副所長、文学学術院 教授)

日 時: 2022年7月23日(土)10:00~12:00

会 場: Zoom (Webinar)によるオンライン開催

対 象: 教員・研究者・大学院生・一般