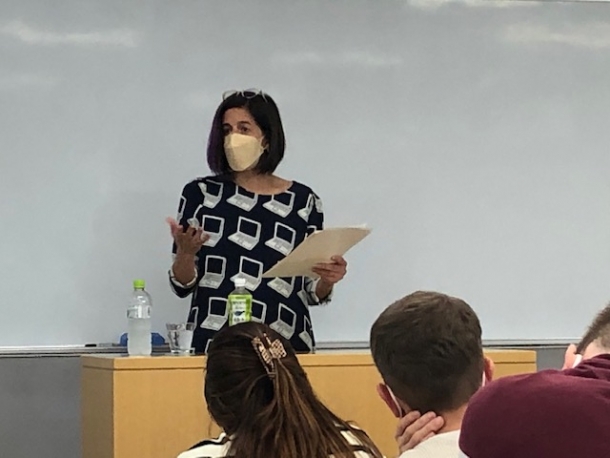

2022年5月27日に、Dr. Melek Ortabasi (Simon Fraser University) 講演会「イタリアから来た日本児童文学の古典―エドモンド・アミーチス『クオーレ』の戦前訳について」を開催しました。学内外から学部生、大学院生、一般からと合わせて14人が参加し、非常に有益な講演と質疑応答が活発に行われました。

まず、オータバシ氏はエドモンド・デ・アミーチスによって書かれた小説『クオーレ』(Cuore、1886年)を紹介しました。現在は、あまり読まれていないかもしれませんが、その中でも世界中に知られているのは、『クオーレ』に挿話短編として収められた「アペンニーノ山脈からアンデス山脈まで」 (“Dagli Appennini alle Ande”)という短編です。この作品は、日本では『母をたずねて三千里』というタイトルで1976年に放送された、テレビアニメ(日本アニメーション制作)によって広く知られています。

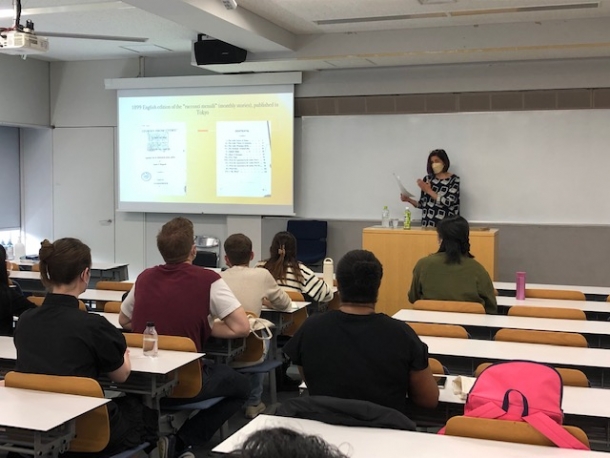

『クオーレ』は日本の明治期に、主に英語教育の場面で使用されました。そこで用いられたのは英国のイザベル・フローレンス・ハプグッドによる1887年の英訳でした。小説では子供の日常生活を中心とした出来事が描写されているだけでなく、更に12編の挿話短編も収められていたため、まさに外国語授業に適している教材であると考えられました。最も人気だったのは、やはり「アペンニーノ山脈からアンデス山脈まで」という短編でした。20世紀に入ってから、この一編は独立した作品として頻繁に翻訳されました。その理由は、『クオーレ』に収められる挿話短編の中で、唯一のハッピーエンドであり、子供の夢を叶える話であるからとのことでした。

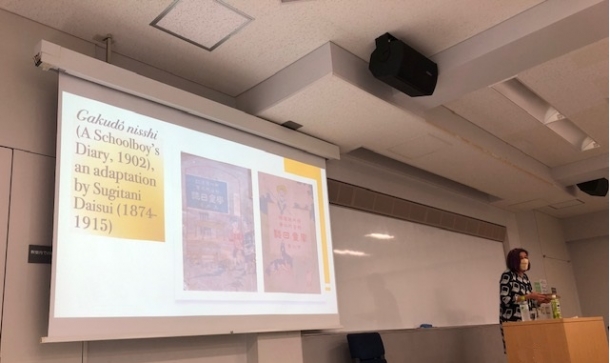

次に、オータバシ氏は『クオーレ』の初邦訳となる『學童日誌 : 教育小説』(1902年)を紹介しました。その翻訳は坪内逍遥の弟子であった、杉谷虎蔵による言文一致による日本語訳でした。明治時代にて尊重された「国民性」や「立身出世」という概念が、翻訳の中で強調されました。挿話短編でも、物語の舞台が19世紀のイタリアから明治期の日本に変えられました。その事例として挙げられるのは、「ロンバルディアの少年斥候兵」という挿話短編が、この翻訳では日清戦争の頃に日本軍を援助する朝鮮人少年の話に変更された例です。また、『クオーレ』の邦訳は登場する子供の「心の教育」・感情発達を無視せずに丹念に描写し、明治文学史の中で大事な役割を果たしたことも指摘しました。

講演の後、20分ほど質疑応答が行われ、日本における外国文学の翻訳史という枠組みの中での『クオーレ』の位置付けや、『クオーレ』の大正・昭和初期の日本児童文学への影響など問いが提示され、活発な議論が行なわれました。質疑応答のあとも、参加者と個別に対話するなど、非常に有意義な時間となりました。

開催詳細

- 日時:2022年5月27日(金曜日)16 :30 – 18:00 (JST)

- 会場:早稲田大学戸山キャンパス36号館681教室

- 講師:Dr. Melek Ortabasi (Simon Fraser University)

- 使用言語:英語(通訳なし)

- 参加:学生/教員/一般

- 参加費:無料