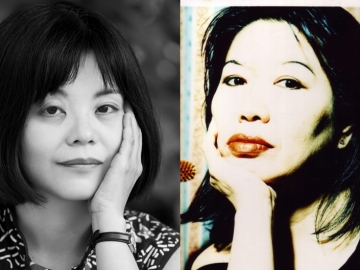

多和田葉子アカデミックワークショップは今年で開催4年目となる。2021年度も、大学院生の発表を中心に、多和田文学をめぐる研究成果を共有し、更新する目的にかなう意欲的な発表や報告が続いた。新型コロナウィルス感染症拡大のため、zoomでの開催となったが、様々な場所にいる研究者が参加できた。多和田葉子さんにもコメンテーターとして参加していただいた。はじめに長く多和田葉子さんとワークショップを行ってきた早稲田大学文学学術院の松永美穂教授からワークショップの趣旨説明があったのち、3名の大学院生が研究発表を行った。

まず、本学文学研究科現代文芸コース修士課程の瀬川花乃子さんは、「『変身物語』に立ち向かう『変身のためのオピウム』」という題名で発表をした。オウィディウスの『変身物語』と多和田葉子『変身のためのオピウム』を比較することで、ローマ時代に完成した『変身物語』に抵抗する小説として『変身のためのオピウム』を捉え直す発表であった。アダプテーションという観点からも重要な視座があった。特に、国家とエスニシティに焦点をあてる多和田の言葉の用い方を植民地的に名づけられ、「支配されることを拒んだ変身」として捉えた点は興味深かった。

続いて、同じく文学研究科現代文芸コース修士課程所属の冨所亮介さん「石の星座をえがく——詩集『シュタイネ』の主題をめぐって」が、多和田の詩集『シュタイネ』(青土社、2017)の全体像を捉えるため、同じく多和田の詩集である『傘の死体とわたしの妻』(思潮社、2006)との比較を行なった。『シュタイネ』では、1人称のわたし、2人称のあなたもゆらいでおり、1つの物語にはならないが、『傘の死体とわたしの妻』は、現実の社会問題を想起せずにいられない批判的な言葉が出てきて、ある種の物語を読みとることができるという。「シュタイ」は、主体、死体、したいなどを想起させる言葉であり、言葉の連関が詩的な言語となっている。多和田の詩集に注目した力のこもった発表だった。

最後に、立命館大学大学院博士課程の金昇渊さんが、「「エクソフォニー」の現在地――多和田文学と韓国(語)の距離、または翻訳・世界文学について」という題名で発表を行なった。多和田のエッセイ集『エクソフォニー』の中から「ソウル」の章に着目し、母語の外に出ることを強いるようなエクソフォニーに多和田がはじめから注目しており、現在において、研究者も、エクソフォニーという言葉の持つ、ある種、楽観的な側面のみを強調していてはならないという指摘として受けとった。金さんの発表は、たとえば、「世界文学」といった概念が、やや「普遍」的なものとして受容される現在の文学研究についても大きな問いを投げかけるものであった。

多和田葉子さんのコメントで印象に残っている点を書く。瀬川さんの発表については、『変身物語』の批判的な継承をしたと答え、人間というのは基本的に変身するものであるという認識を明らかにした。たとえば、2つの性のあいだで揺らぎが生じたり、歳をとると身体が変化してゆくなどの「変身」が基本的な運動であるという指摘には納得した。冨所さんの発表については、私たちはときに、揺らがないものとして言語やものを捉えるが、言葉を発した途端にものは揺らぎ、動きはじめ、語りはじめるという。期せずしてではあったが、瀬川さんの発表と重なりあうような揺らぎのイメージがここでも見られた。金さんの発表については、大きな意味で理論と文学の関係について考えている発表であるとのコメントがあった。一つの理論に集約されたとき、一つのイデオロギー、思想に収束してしまうことがある。だが、理論や文学研究がそうした単一の思想を打ち壊したり、解きほぐすことも可能である。エクソフォニーという言葉が広く受け入れられているが、同時に、エクソフォニーという言葉にさす負の部分や内部と外部といった区分を問い直すことの重要性が、フロアとの質疑応答でも、話しあわれた。

また、本ワークショップでは、多和田葉子さんについてドイツで博士論文を書きあげ、博士号を取得した研究者の斎藤由美子さん(明治大学客員研究員)の博士論文についての報告が行われた。多和田の文学をヴァルター・ベンヤミンの思想と繋げる意欲的な論文で興味を惹かれた。ベンヤミンのエッセイは言語哲学的な観点から言及されたり、捉えられることが多いが、詩の言語においてこそ翻訳が可能という視座を提起し、翻訳の根源を探る論文であり、今回の報告では、その一端が垣間見られた。

参加者は早稲田や他大学の院生のほか、海外も含むさまざまな大学の教員・研究者など約20名であったが、時間を延長して質疑応答が繰り広げられ、充実したワークショップとなった。

ワークショップ概要

日時:2021年11月23日(火)19:00~21:00

開催方式:Berlinと東京でonline (Zoom) にて開催

司会: 岩川ありさ

コメンテーター :多和田葉子

ゲスト: 齋藤由美子氏(明治大学客員研究員)