国際シンポジウム「文化交流としてのシェイクスピアの翻訳」では、シェイクスピアの翻訳をテーマに、文化的伝統と密接に結びついた言語システムがそれぞれの文化圏においてどのような翻訳の形となり受容されているのかについて、多様な側面からの発表・講演を通じて、その差異と同一性を検討する議論が活発に行われた。登壇者は、アメリカ、イギリス、中国、韓国などから参集した学者たちと本学も含めた日本の学者たちによる講演とパネル・ディスカッションで構成された。

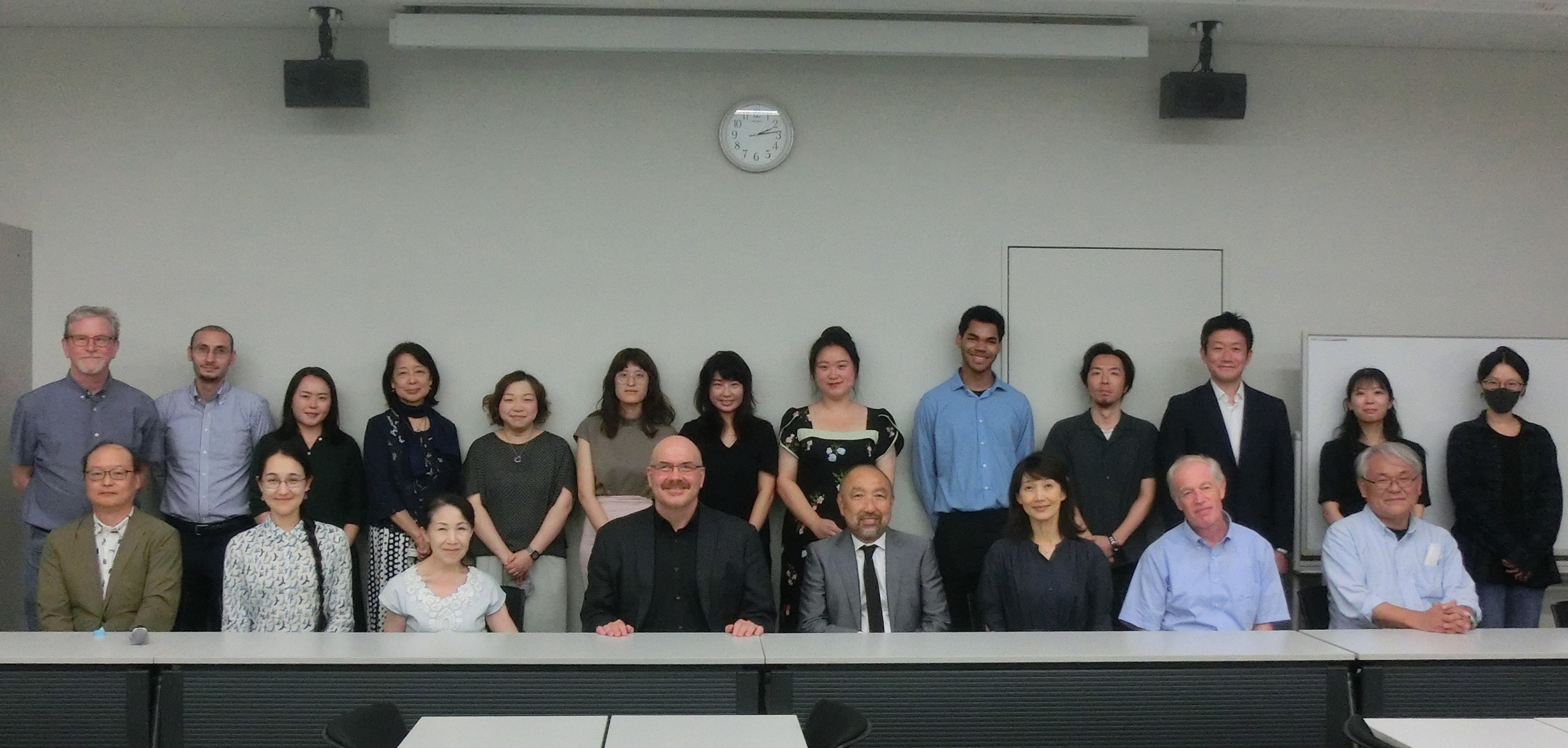

シンポジウムは、9月29日の10時から早稲田大学国際教養学部の森田典正教授と、シェイクスピア研究で2016年から連携しているシェイクスピア・インスティチュート(バーミンガム大学大学院)のJessica Chiba氏による開会の挨拶から始まり、続いてJessica Chiba氏による基調講演が行われた。Chiba氏は‘“’Tis common all that lives must die’: Translating Death”と題した講演で、死に対する文化的な考え方の違いが翻訳にどう反映され、それによってシェイクスピア作品がどのように捉えられるのかについて、卓抜な分析を行った。

午後のパネルでは、多様な発表と議論が行われた。パネル1では演劇博物館助教の石渕理恵子氏の司会のもとで、Genderと翻訳の問題をテーマとして行われた。明治学院大学准教授の本多まりえ氏は宝塚歌劇団におけるシェイクスピア劇の上演の特殊性と松岡和子訳によるジェンダーを意識した翻訳について述べ、成蹊大学講師の梅宮悠氏は、女性だけによる舞台の『ジュリアス・シーザー』の特異性について分析した後、ジェンダーにとらわれない翻訳・上演のあり方についての鋭い指摘と問題提起を行った。駒沢女子大学教授の松山響子氏は、『テンペスト』のアダプテーションである漫画やアニメにおけるシェイクスピアからの引用と変容の特異性を興味深い視点から分析した。パネル2では、Jessica Chiba氏の司会により、Southwestern 大学学生のNick Baylor氏がシェイクスピアの翻訳の理論について問題提起を行い、Chengdu University of Technology教授のTianyuan ZHU氏は中国におけるシェイクスピア翻訳の変容について紹介し、本学大学院博士課程のHyerin SHIN氏はビデオゲームにおけるシェイクスピアの扱い方について興味深い指摘を行った。1日目の最後の特別講演では、坪内逍遙の研究においては第一人者である関西学院大学教授のDaniel Gallimore氏が、逍遙のシェイクスピア翻訳における七五調や文法・文体についての精密な検証を行い、逍遙の翻訳の重要性について強調しつつ、鋭い分析を行った。

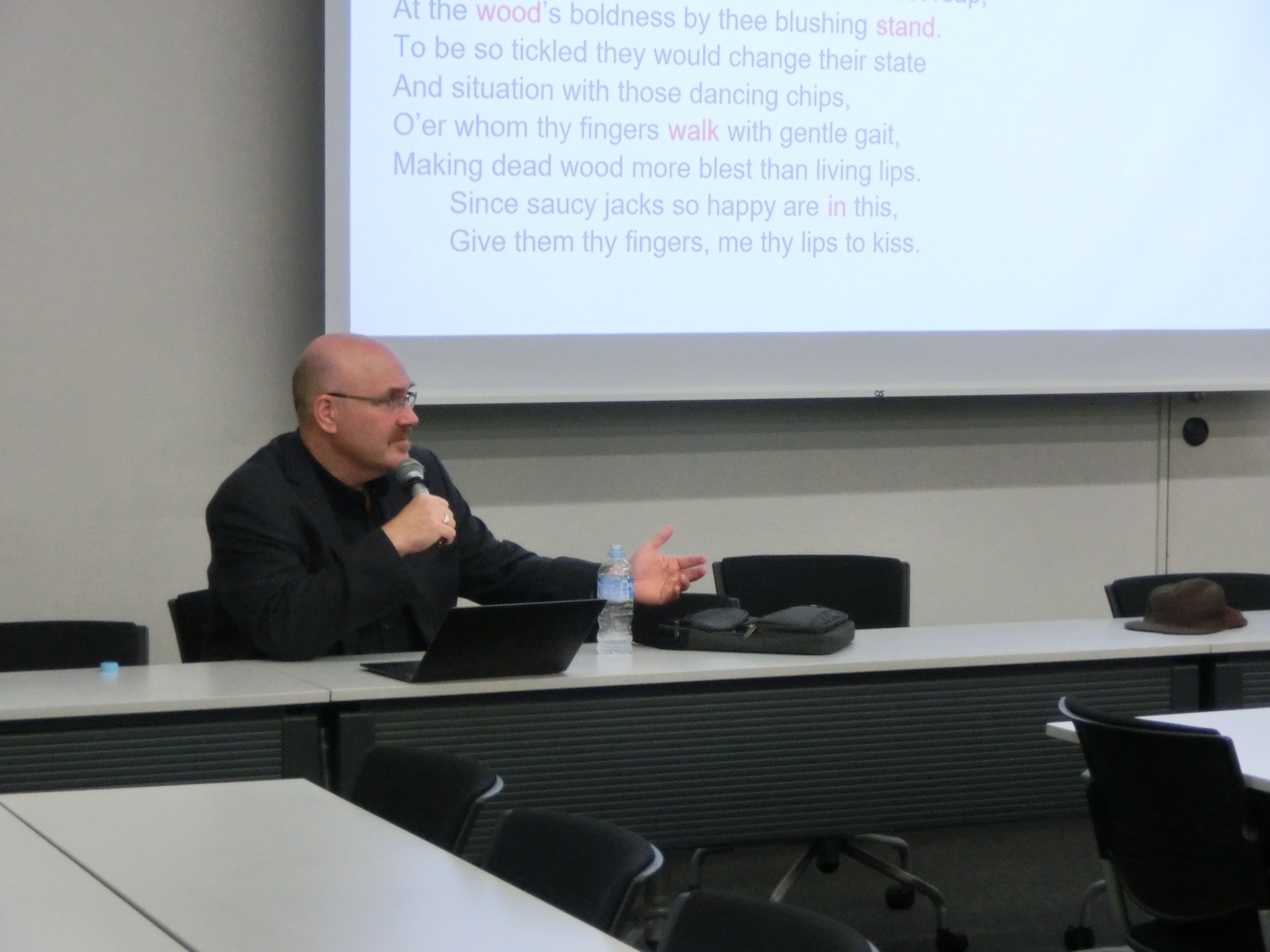

2日目には、特別講演として神戸大学教授の芦津かおり氏が黒澤明の映画『悪い奴ほどよく眠る』において『ハムレット』がどう位置づけられるのか、翻案も一種の翻訳と捉えて議論を行った。パネル3では、本学森田典正教授の司会により、本学非常勤講師のMohammad AHMADI氏がペルシャ語による『ハムレット』に中東特有の宗教的概念がどのように盛り込まれているかについての解説を行い、本学法学部教授の本山哲人氏と明治大学准教授の今野史昭氏が東北弁でシェイクスピアの上演を行なっているシェイクスピアシェイクスピア・カンパニーの翻訳における地域性を活かした言葉の独自性について詳細な分析を行った。韓国のYonsei UniversityのSue JIE氏は、韓国における『恋に落ちたシェイクスピア』の舞台版について具体例を交えつつ紹介し分析した。本シンポジウムの最後に、アメリカのSouthwestern大学のMichael Saenger教授が基調講演を行い、シェイクスピアの言葉を語る際の問題点について広範な議論から始めてセリフについての具体的で鋭い指摘・分析を行った。終了の挨拶は演劇博物館館長の児玉竜一教授が行い、演劇博物館の舞台で上演された『ベニスの商人』と坪内逍遥の記録映像を見ながら、シェイクスピアの翻訳に関する考察を行い、本シンポジウムを締めくくった。会の合間やレセプションにおいて、登壇者・参加者からは多岐にわたる発表・講演が聞けたことは非常に有益であり、また翻訳についての多くの問題点も共有できたことが収穫だったとの声が聞かれ、参加人数は多くはないものの、盛況のうちに終了することができ、シェイクスピアの翻訳の研究の発展につながるシンポジウムになったのではないかと思う。

30日のパネルと講演が終了した後、シェイクスピアの翻訳を使った舞台の検証をする意図から、日本の劇団シェイクスピアシアターの協力による舞台『夏の夜の夢』が同日15時から演劇博物館前のステージを使って行われた。50名分の椅子が足りなくなり、80名分に増やしてもさらに立見客が出るなど、一般客も多く来られ盛況であった。終了後には、非常に面白い上演だったという感想も多く聞かれ、海外からの登壇者からも有益な舞台だったとの評価を得られた。

国際会議「文化交流としてのシェイクスピア翻訳」の関連イベントとして、若手を中心とするワークショップが2023年10月2日に戸山キャンパスで開催された。午前10時30分から始まったイベントは、興味深い発表とコメントで12時30分まで続いた。Tianyuan ZHU教授(Chengdu University of Technology)、Nick BAYLOR氏(Southwestern大学学部学生)、Hyerin SHIN氏(早稲田大学大学院生)、Mys Forrest BOR氏(早稲田大学学部学生)は、シェイクスピアの異なる文化やメディアへの翻訳や変容について、それぞれのユニークなアプローチを行った。Michael Saenger教授(Southwestern大学)とJessica Chiba氏(シェイクスピア・インスティテュート)、梅宮悠氏(成蹊大学)のコメンテーターが、4つのパネルに洞察に満ちたフィードバックを加え、建設的な議論が交わされた。参加者は少なかったが、温かな雰囲気の中で意見交換が行われ、シェイクスピア研究の継続と将来の共同研究への前向きな展望が示された。

国際会議「文化交流としてのシェイクスピア翻訳」の関連イベントとして、若手を中心とするワークショップが2023年10月2日に戸山キャンパスで開催された。午前10時30分から始まったイベントは、興味深い発表とコメントで12時30分まで続いた。Tianyuan ZHU教授(Chengdu University of Technology)、Nick BAYLOR氏(Southwestern大学学部学生)、Hyerin SHIN氏(早稲田大学大学院生)、Mys Forrest BOR氏(早稲田大学学部学生)は、シェイクスピアの異なる文化やメディアへの翻訳や変容について、それぞれのユニークなアプローチを行った。Michael Saenger教授(Southwestern大学)とJessica Chiba氏(シェイクスピア・インスティテュート)、梅宮悠氏(成蹊大学)のコメンテーターが、4つのパネルに洞察に満ちたフィードバックを加え、建設的な議論が交わされた。参加者は少なかったが、温かな雰囲気の中で意見交換が行われ、シェイクスピア研究の継続と将来の共同研究への前向きな展望が示された。

開催詳細

- 日時:2023年9月29日 (金) 10:30-17:30、9月30日 (土) 9:30-17:00

- 会場:早稲田大学 8号館3階 会議室

- 使用言語:英語

- 参加者:学生、教員、一般

- 参加費:無料