早稲田大学―ボン大学の連携プログラムとして、Eicke Latz教授の研究室で教育・研究指導を受けた加藤 奥穂さん(修士課程2年)の体験談をご紹介します。

滞在先

ボン大学(ドイツ)

滞在期間

2023.2.6~2023.3.15

滞在先の印象・日本との違い

研究環境には大きな違いを感じました。私が実験をさせていただいた二つの研究施設のうち、Institute of Innate Immunity (III)では特に潤沢な資源に驚かされました。IIIではそれぞれの機材、手技などそれぞれに専門の技術者がおり、研究者は必要に応じて相談をしたり実験を任せることができます。全ての学生が一から多くの手技を身につける必要がないという点は、IIIの仕組みが効率的だと感じました。研究者が自分の研究に集中でき、休息をとる時間があることで精神的な余裕が生まれ、研究室全体の雰囲気の良さにつながっているように感じました。

また生活面には、価値観の違いが多く反映されていました。1ヶ月以上となった今回の滞在では、食費節約のためスーパーマーケットを多く利用しました。日本と比較してビニール包装がかなり少ないこと、ペットボトルや瓶飲料の価格にデポジットが含まれておりリサイクルによって返却される仕組みからは環境意識の高さを感じました。また、駅や道路、家、教会など街のあちらこちらにrainbow flagが掲げられており、人権意識の高さも感じられました。

滞在先での体験談

滞在先の研究者の方々の計画もある中で、私の実験を行うことにはsupervisorの方々も含め苦労がありました。滞在中は初代培養細胞を用いましたが、動物由来の組織を得る上では滞在期間以上の計画が必要なこともあり、実行できなかった実験があることは悔やまれます。

一方で、試行錯誤を経て、滞在先研究室で習得した手技を用いて仮説と一致する結果が得られた時には、思わずsupervisorの方々とハイタッチをしてしまいました。この時に感じた一際大きな喜びと、supervisorの方々への感謝は忘れられません。

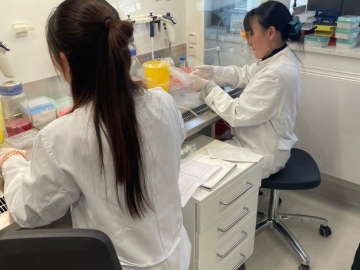

クリーンベンチを使用するプログラム参加生 加藤氏(右) |

滞在中のシンポジウムでの発表 |

滞在して良かったと思う点・今後に活かせると思う点

ドイツ有数の研究機関で研究活動を行えたことは大変貴重な経験となりました。潤沢な資源がある環境下での研究形態、スピード感を知れたことは、まずは日本で博士号取得に向けて研究する上での指針になると思います。また技術的側面では、当研究室にない技術や工夫をいくつか習得することができました。これらは所属研究室での採用を検討したいと考えています。

また、滞在先研究室で参加させていただいたミーティングでディスカッションをする中では手応えを感じることができました。論理的思考能力や実験計画能力は早稲田大学の私の所属研究室で訓練されたものであったため、その能力がPIの方々から評価されたことは、自信につながりました。

海外での滞在を経て、視野が広がりました。日本の常識や仕組みはこの世の全てではなく、もっと多様であって良い、色々な人格やキャリアを受け入れてくれる場所があるのだと感じられたことは今後の進路選択においても有益でした。

最後に

家庭環境、進路など悩みが多い中で、これからの研究人生に希望を持てた滞在でした。今後の人生の中でも思い返すことが多い一ヶ月だと思います。研究結果以上のものを与えてくださった先生方、supervisorの方々、サポートしてくださった日本の教授陣と職員の方々、そしてプログラムの支援者の方々に感謝の念が絶えません。

supervisorsとのfarewell dinner